Анатолий Петрович Ваксмут герой Моонзунда.

Анатолий Петрович Ваксмут герой Моонзунда.

Родился Анатолий Петрович Ваксмут 17 ноября 1889 года.

Он окончил Морской корпус уже после Русско-японской войны, и в 1910 году стал офицером Балтийского флота. Из аттестации, данной вахтенному начальнику ЭМ "Летучий" А.П.Ваксмуту 10.08.1911 г. командиром корабля старшим лейтенантом В.Витгефтом 1-м: "Отличный исправный и положительный офицер, не смотря на то, что состоит в офицерских чинах только первый год. Можно быть всегда спокойным во время его вахт, так как будучи очень внимательным и спокойного характера не потеряется при всяких случайностях и неожиданностях. При обращении с нижними чинами ровен, не выходит из себя, но в должной мере требователен. В общежитии отличный товарищ, обладающий хорошим характером. Как подчиненный — всегда исполнителен и корректен".

Старший брат Анатолия Петровича был морским лётчиком. Вот обстоятельства его гибели:

«Для сдачи одного из гидроаэропланов типа «Сикорский 10» был назначен, с его на это согласия Летчик Лейтенант Петр Ваксмут 1-ый, как наиболее опытный в управлении аппаратом Сикорскаго.

По предварительном ознакомлении с аппаратом, в продолжении котораго Лейтенантом Ваксмутом было совершено в общей сложности 4 час. 00 мин. полетов, им было заявлено утром 23-го ноября желание сдать в этот день аппарат в присутствии специальной комиссии.

В качестве пассажира для ближайшаго ознакомления с качествами аппарата, был назначен, согласно его желанию, инженер по авиационной части Службы Связи Балтийского моря Павел Шишков.

Комиссией были проверены грузы, принятые согласно условиям контракта в общей сложности всего полезнаго груза – 325 килограмм.

Перед полетом аппарат был тщательно осмотрен самим летчиком и опробован мотор, давший на земле 1120 оборотов.

На гидроаэроплан были поданы: барограф, альтиметр и фотографический аппарат. Летчик и пассажир были одеты в спасательныя куртки и в каски.

Ветер был SO скоростью 1 ½ метра в секунду, на море мелкая зыбь.

В 3 часа 22 минуты аппарат отошел от берега и в 3 часа 28 мин. зайдя против ветра легко отделился от воды.

По показанию инженера Шишкова, анализировавшаго полет по инструментам, аппарат в 7 минут достиг требуемой контрактом высоты в 300 метров, свободно поднявшись до коей летчик по собственному желанию продолжал подъем на высоту в 500 метров, которой достиг в 12 минут. Далее, во время требуемаго испытанием получасового полета летчик поднялся до высоты в 800 метров, причем попал в снеговое облако, но опустившись до 700 метров вышел из него благополучно и продолжал полет на этой высоте. По прошествии получаса Лейтенант Ваксмут начал планирующий спуск с высоты 720 метров, имея мотор под малым газом и полого планируя до высоты 200 метров по направлению на SO. В этот момент, будучи по вертикали над срединой аванпорта, аппарат пошел круто вниз, затем выровнялся и снова полого планировал, но на высоте около 70 метров, вторично пошел круто вниз, стал поворачивать вправо по направлению к воротам, резко выровнялся задрался и немедленно клюнув носом с высоты около 40 метров упал прямо вниз, имея крен на правую сторону в разстоянии около 2-х кабельтовых от W-овой стенки аванпорта.

Немедленно посланный со станции паровой катер транспорта «Ангара», подошел к месту падения гидроаэроплана через 7 минут, причем согласно показаний прислуги катера вольнонаемных рулевых Александра Аволь, Сергея Новодворскаго, крючкового матроса Николая Мамона, машиниста Ивана Кравченко и кочегара Кирилла Шуленина они нашли аппарат перевернутым носом по направлению на SO, Инженера Шишкова державшимся за его корпус, а Лейтенанта Ваксмута плавающим у леваго крыла со свесившейся в воду головой и руками. Так как разломанные крылья препятствовали подойти к аппарату, то Шишкову был подан сперва конец, но он, бросившись вплавь подплыл к катеру сам, был на него поднят и помещен в машинное отделение, а затем был извлечен Лейтенант Ваксмут без всяких признаков жизни. Каски обоих плавали в стороне. В это время к катеру подошли на четверке Лейтенант Щербачев и Мичман Любицкий. Первый из них перейдя на катер послал четверку с Мичманом Любицким к аппарату, а сам, осмотрев Лейтенанта Ваксмута, убедился, что он мертв. Подойдя к пристани Лейтенант Щербачев посадил на извосчиков Инженера Шишкова и тело лейтенанта Ваксмута и повез их в госпиталь. По дороге их догнал автомобиль с Командиром порта, на котором Шишков и был доставлен в госпиталь.

В госпитале была установлена врачами смерть лейтенанта Ваксмута и оказана первоначальная помощь Инженеру Шишкову.

У лейтенанта Ваксмута по осмотре его тела прозектором госпиталя не оказалось видимых повреждений черепа и костей, причем все наружные покровы оказались целыми, за исключением незначительных поверхностных ранок от стекла очков на лице. Правая сторона лица ушиблена и правый глаз затек кровью. Из ушей и носа текла кровь. Возможность утопления врачами отрицается. Смерть произошла от сильного удара головой, причем удар был тупой.

У Инженера Шишкова по снятию снимка Рентгеновскими лучами оказался сложный перелом лучевой кости левой руки, расшатаны передние зубы, разбита губа, ушиблены ноги и есть мелкия ссадины от каски на лбу и на теле.

По показанию инженера Шишкова он все время следил за полетом и за аппаратом. Все части последняго до самаго последняго момента были целы и работали хорошо. Спуски на 200 и на 70 метрах были столь резки, что чтобы не скатиться с сиденья вперед он уперся левой рукой в гаргрот. Момента падения он не помнит. Очутившись в воде он увидел плавающего рядом с ним Ваксмута. Видя, что голова его свесилась и полагая, что он в обмороке, он пытался поднять его голову из воды, но убедившись, что Ваксмут убит, поплыл к плавающему корпусу аппарата, с котораго и был снят катером. При этом он чувствовал боль в левой руке и в спине.

Мичман Любицкий подойдя к аппарату увидел аппарат в следующем положении: крылья отломаны, фюзеляж перевернут соединен с крыльями проволоками. Рули исправны мотор с передней частью фюзеляжа оторвался и утонул.

С помощью портоваго катера аппарат был отбуксирован на авиационную станцию.

По осмотре аппарата комиссией установлено: руль высоты совершенно исправен; руль направления немного сломан /при вытаскивании/, его тросы целы, педаль также, но их ось с правой стороны согнута и правая педаль соскочила с оси; крылышки целы, штурвал перекручен справа на лево на два оборота, цепочка Галля с него соскочила, проводник от контакта два раза закручен вокруг вала штурвала. Все остальныя ответственныя части аппарата целы, но крылья отломаны от фюзеляжа и передний лонжерон праваго крыла разбит в куски. Передняя часть фюзеляжа с мотором оборвана и утонула. Фанера фюзеляжа сверху разбита, гаргроты помяты и сорваны; один из баков для бензина /правый/ сорвался и утонул, другой /левый/ найден помятым в передней части.

Найдена лопасть винта со врезавшейся в нее проволокой от шасси. Поплавки отломаны и были найдены далеко от аппарата. Оба они разбиты с правой стороны в передней части.

На основании изложеннаго комиссия постановила:

1/ что ничто не дает повода предполагать какую либо поломку аппарата в воздухе.

Мотор работал до самаго последняго момента, что доказывает то, что уже после повреждения шасси его проволока с силой врезалась в винт;

2/ перекручивание штурвала могло произойти или во время полета при выравнивании крена или же при вытаскивании аппарата на берег, так как на нем видны следы от проворачивания его по песку;

3/ аппарат не был перегружен, что видно из того, что хвост его не висел вниз и он легко брал высоту;

4/ аппарат упал вниз идя вперед с креном на правую сторону;

5/ что касается причин падения гидроаэроплана, комиссия не может точно установить их и предполагает следующее: планируя с высоты 720 метров лейтенант Ваксмут на высоте около 200 метров, вероятно разсчитывая, что у него не хватит места для пологаго спуска, дал слишком большой угол вниз, но заметив крутизну спуска, включил, по показанию Шишкова, мотор и выравняв аппарат снова стал планировать.

На высоте около 70 метров, он, вероятно опасаясь близости брикватера вторично дал вниз и в тоже время стал поворачивать вправо. Возникшее предположение о том, что ось педалей была согнута во время полета вследствие чего произошел поворот вправо, едва ли возможно, так как по испытании на тождественном аппарате этой его части выяснена значительная ея крепость. При падении, мотор, стоящий впереди, сорвался и, упав в воду, открыл свободное место для падения пассажира; летчик же мог удариться или о штурвал или о гаргрот. Возможно, что дав слишком круто вниз, летчик сполз со своего сидения, так как не был к нему привязан и уже не мог правильно управлять рулем высоты.

Что именно послужило причиной смерти установить не удалось. Каска цела и на ней нет следов сильнаго удара. Никаких тяжелых предметов сзади летчика не помещается.

Всего вероятнее, что Лейтенанта Ваксмут ударило головой об воду или о какой-нибудь предмет уже при падении его в воду. Что касается Шишкова, то перелом руки произошел при ударе аппарата, когда он удерживался от сползания со своего сиденья, упираясь рукой в гаргрот.

Все изложенное приводит комиссию к заключению, что данное падение гидроаэроплана относится к разряду несчастных случаев, независящих от неисправности гидроаэроплана.

ПОДПИСАЛИ: Председатель комиссии Капитан 2-го ранга ДУДОРОВ, Члены И.М. Капитан 2 ранга АЛЕКСАНДРОВ, Лейтенанты ЩЕРБАЧЕВ 2, КУЛЬНЕВ, Мичман ЛЮБИЦКИЙ и И.М. Мичман ЗВЕРЕВ» (РГАВМФ ф.418 оп.1 д.48 л. 370-375)

Лётчик Ваксмут погиб, а инженер Шишков отделался переломом кисти руки. Причину катастрофы установить не удалось, отказа техники не установлено. Посчитали, что лётчик допустил ошибку и не справился с управлением. 25 ноября 1913 г. состоялись похороны лейтенанта Ваксмута.

Командир ЛК "Слава" капитан 1 ранга О.О.Рихтер так аттестовал маладшего штурманского офицера, которым был тогда (30.08.1914) Ваксмут: "Лейтенант Ваксмут Анатолий Петрович по окончании в мае 1914 г. Штурманского класса был назначен на корабль. Молодой человек очень скромный, тихий, спокойный, имеет задатки быть хорошим офицером, аккуратен, исполнителен, выдержан. Интересуется своим делом. В кают-компании живет дружно".

Командир ЛК "Слава" капитан 1 ранга С.С.Вяземский 20.08.1915, за три недели до гибели: "Дисциплинирован, прекрасный офицер. Знает хорошо свою специальность. Весьма исполнителен и старателен. Прекрасно вел себя во время боев с подавляющими силами неприятеля у Ирбенскго пролива 26 июля, 3 и 4 августа. К дальнейшей службе вполне пригоден".

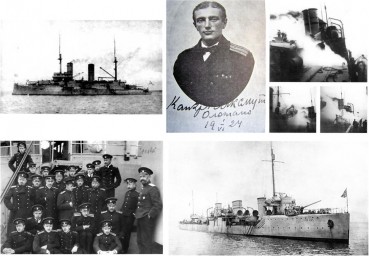

В начале Великой войны Ваксмут плавал на линейном корабле «Слава» в качестве младшего штурманского офицера, а позже — старшего штурманского офицера. Участвовал во всех боевых операциях «Славы» в Рижском заливе в 1915 году. В этих операциях «Слава», этот «опоздавший к Цусиме броненосец» не допустил в Рижский залив подавляюще превосходные силы германского флота, и этим обеспечил правый фланг русского фронта.

Мазуренко К.И. «На «Славе» в Рижском заливе»:

«К полудню «Слава» уже приближается к Ирбену.

В рубке собрались еще задолго до боевой тревоги все офицеры, которые останутся в ней в бою: командир — капитан 1-го ранга С.С. Вяземский, старший артиллерист — старший лейтенант В.Н. Марков, второй артиллерист — лейтенант Ю.Ю. Рыбалтовский и старший штурман.

На мостике, у дальномера, стоит общий любимец, всегда невозмутимый, спокойный и благодушный Толик — лейтенант А.П. Ваксмут, младший штурман.

Тут же внизу, на спардеке, находятся почти все пока еще свободные от службы, после приготовления корабля к бою, офицеры. Каждому любопытно взглянуть на «армаду» противника прежде, чем уйти по боевой тревоге в плутонг или спуститься в машинное и кочегарное отделения и другие посты. Среди них: старший инженер-механик капитан 2-го ранга В.В. Черкасов; старший минный офицер лейтенант Н.В. Задлер; Гога, лейтенант Г.В. Огильви, инициатор всех мичманских развлечений и безобидных похождений; «тонный» лейтенант Н.Н. Лауданский, с красивыми томными глазами, чарующими милых женщин; бесшабашный, добродушный и славный «Трешка» — инженер-механик мичман Ф.Т. Арсенков, заведующий главными машинами; задумчивый и милый инженер-механик мичман А.Ф. Сушинин, коему подведомственно чрево корабля — котлы; «Бобик» — мичман Б. А. Борисов, командир носовой 12-дюймовой башни и ревизор, с детским, живым выражением лица (того гляди, что расшалится, как ребенок), но важный и серьезный от массы служебных обязанностей, к которым он относится очень добросовестно; «Бумсик» — мичман В.И. Иванов, командир кормовой 12-дюймовой башни, бывший фельдфебель Морского Корпуса, отличный службист и педант; лейтенант Г.А. Орфенов — второй артиллерийский офицер, строгий и очень требовательный к подчиненным на службе и милый—вне ее; лейтенант Н. Моисеев, в прошлом артиллерийский офицер армии, прозванный за маленький рост и за манеру по-детски проглатывать в разговоре некоторые согласные звуки «Андрюшей Ющинским», по имени и фамилии мальчика в нашумевшем судебном процессе; мичман И.И. Росс, финского происхождения, смешно с акцентом говорящий по-русски и еще не усвоивший наш язык как следует; «Шмурыга» — мичман В.Д. Державин, крепкий, полный, добродушный и не упускающий возможности прилечь и поспать; «Ивоныч» — инженер-механик мичман И.Я. Стеценко, веселый и радостный, всегда с запасом новых остроумных анекдотов, им же выдуманных; «Стенобит» — грузный, толстый младший врач С.В. Скворцов, и наконец старший врач С.К. Витенбург.

Глаза всех направлены вперед… Там уже видны наши миноносцы, в количестве около двенадцати, которые находятся возле позиции с раннего утра, и канонерские лодки «Грозящий» и «Храбрый». На «Сибирском Стрелке» — брейд-вымпел начальника Минной дивизии.

За ними, на горизонте, — дымы немецкой «армады».

Вот начали появляться верхушки мачт ее, но пока еще неясно… По мере приближения мачты постепенно растут, становятся заметнее и увеличиваются количественно.

Офицеры ведут подсчет вымпелов. Уже дошли до тридцати.

На горизонте начинают появляться и трубы больших кораблей…

«Тридцать пять… сорок… пятьдесят», — продолжают подсчитывать корабли.

Между тем трубы всплывают все выше и выше… Можно уже приблизительно учесть и количество неприятельских линейных кораблей, и крейсеров; оно совпадает с тем, какое было дано ночью в информации начальника Службы связи. Поражаешься его осведомленности.

При приближении «Славы» к позиции наши миноносцы пропускают ее вперед.

— Сто тридцать кабельтовых, — слышится спокойный голос лейтенанта А.П. Ваксмута, передающего расстояние до противника в рубку.

— Боевая тревога! — доносится приказ командира, и корабль тотчас же оглашается живыми звуками сигнальных горнов и резким звоном, с короткими промежутками, колоколов громкого боя. Вмиг все разбегаются по своим местам.

В это время канонерские лодки «Грозящий» и «Храбрый», находящиеся впереди, в маневренном мешке, и стреляющие по тральщикам, попадают под сильный огонь только что подошедших к Ирбену двух линейных кораблей типа «Дэйчланд» и с большим трудом выходят из сферы его, резко меняя курсы. Приближающаяся «Слава» отвлекает внимание противника от канонерских лодок и принимает удар на себя.

Минут через пять после боевой тревоги впереди, близко от нас, вздымаются столбы воды первого пристрелочного залпа 11-дюймовых орудий «Дэйчландов» и слышатся разрывы снарядов. Сразу выясняется их дальность полета, около 120 кабельтовых, значительно больше предполагавшейся.

Второй залп ложится с перелетом, сзади нас.

Хитрые немцы… обладая обширными техническими средствами, они, по-видимому, незадолго до операции, к которой готовились очень тщательно, перевооружили предназначенные к ней корабли, установив новые дальнобойные орудия.

Каково будет сражаться с ними «Славе», дальность стрельбы двенадцатидюймовок которой — всего лишь 87 кабельтовых!

Два «Дэйчланда» быстро пристреливаются к нашему кораблю, но мы продолжаем идти вперед, желая сблизиться с противником.

Подойдя к минному заграждению, командир выясняет, что расстояние даже до неприятельских тральщиков остается для нас чрезмерно большим, свыше 100 кабельтовых. Поэтому он не открывает по ним огня и предпочитает молчать: не имеет смысла тратить попусту снаряды и не следует выдавать немцам недальнобойность орудий.

Капитан 1-го ранга С.С. Вяземский меняет курс корабля и отводит его от заграждения.

Затем «Слава» опять приближается к минному полю, стараясь подойти к тральщикам на подходящую дистанцию, но это ей не удается.

Так проходит весь день. Мы находимся почти непрерывно под сильным обстрелом, выходя из него лишь при поворотах, когда корабль, в силу условий боя на минной позиции, меняет направление своего движения вдоль нее.

Все попытки сблизиться с немцами на подходящую дистанцию оказываются тщетными. Кратчайшее расстояние до немецких тральщиков при сближении остается не меньше ста кабельтовых.

Германская эскадра, увеличившая интенсивность траления после 2 час. 30 мин. пополудни, теряет потопленным на минах еще один миноносец и подорванным — один вспомогательный крейсер.

Капитан 1-го ранга С.С. Вяземский за весь день ни разу не открывает огня, проявляя этим присущую ему выдержку. Несомненно, такое поведение командира и сама «Слава», молчаливо, спокойно и неуязвимо, как призрак, маневрирующая под неприятельским огнем, словно заманивающая противника вглубь залива, где, наверное, его ожидают неприятные сюрпризы, — действуют на нервы и без того уже смущенного адмирала Шмидта: за день операции погибли на наших минах его два миноносца и один тральщик и подорвались — один легкий и один вспомогательный крейсера.

Германская эскадра продвигается вперед, но очень медленно и с большой осторожностью.

Под конец дня, еще до захода солнца, адмирал Шмидт приостанавливает траление, уводит свою эскадру в направлении на юг — и доносит большому штабу о том, что операция прервана, так как минная защита очень сильна, и им встречено с нашей стороны упорное сопротивление.

«Слава», принявшая уже боевое крещение, отправляется на ночь в Аренсбург под прикрытие противоминных сетей. Минная же дивизия, находившаяся во время боя «Славы» вне неприятельского огня и наблюдавшая со стороны наши действия, уходит на свою якорную стоянку у Цереля.

«Слава» не получила ни одного попадания, но на её палубы во время обстрела сыпались, как горох, мелкие осколки 11-дюймовых немецких снарядов при их разрывах о воду, не причиняя никакого вреда ни кораблю, ни его личному составу, т.к. палубы в бою были пусты.

После отбоя офицеры бегло обмениваются дневными впечатлениями. Все приятно возбуждены, и на лицах чувствуется какой-то особенный отпечаток: они уже смотрели в глаза смерти. Передают различные эпизоды боя и восторгаются выдержкой, хладнокровием, храбростью и настойчивостью командира, который все время вел корабль под неприятельский огонь, стараясь поскорее сблизиться с противником и активно противодействовать ему. Рассказывают, как спокойно и методично лейтенант А.П. Ваксмут, весь день стоявший у дальномера и порой обливаемый брызгами воды от близких разрывов неприятельских снарядов, — передавал командиру в боевую рубку дистанции до германских кораблей. Он предчувствует, что не будет убит в бою, и уверенно об этом говорит. По подсчету лейтенанта А.П. Ваксмута, на Ирбенской позиции было около семидесяти немецких кораблей.

«Слава», развернувшись в боевую позицию, мчится под неприятельским огнем на сближение с «Дэйчландами». Разрывы их снарядов — все сильнее и сильнее, и наш корабль содрогается от них.

Проходит еще короткий промежуток времени — и гремит первый залп наших 12-дюймовых орудий; мы, по-видимому, сблизились с тральщиками…

Приятная весть в один миг распространяется по кораблю… Все, кого вижу из матросов, с радостной улыбкой говорят: «Наши стреляют».

Между тем грохот от разрывов неприятельских снарядов усиливается… неистово шипят они при полете… издали доносится рокот орудий… но все эти звуки заглушаются выстрелами наших двенадцатидюймовок, продолжающих посылать залпами, через одинаковые, короткие промежутки времени, снаряды в тральщики, отгоняя их с минной позиции на вест.

«Слава», дойдя до минного поля, меняет курс и сбивает расчеты немцев. Еще раздается пара наших залпов — и мы прекращаем огонь; замирает и стрельба противника.

Идя вдоль позиции, «Слава» приближается к Михайловскому маяку и обстреливает его 6-дюймовыми орудиями, т.к. командир предполагает, что немцы оттуда ведут корректировку стрельбы своих кораблей. Береговая батарея у маяка сначала отвечает нам, но с недолетами, и вскоре прекращает огонь.

«Слава», дойдя до края позиции, меняет направление вдоль нее на обратное. Командир делает поворот в сторону залива, как было условлено. Я своевременно получаю из боевой рубки распоряжение — перекренить корабль на правый борт. Потребное для этого время сокращается па циркуляции до 11 минут; ускорению способствует и отчетливая, быстрая работа трюмных, довольных сознанием важной роли, выпавшей на их долю в бою.

После поворота «Славы», на обратном ее движении вдоль позиции, в боевой рубке замечают, что крейсер «Принц Адальберт» вышел далеко вперед из линии германских больших кораблей и подходит к нашим миноносцам. «Слава» быстро приближается к нему, открывает по крейсеру огонь из 12-дюймовых орудий и после пары перелетов накрывает его. Под нашим метким огнем «Принц Адальберг» уходит полным ходом назад.

В то же время из мглы показываются два дредноута типа «Нассау» — и на дистанции в 120 кабельтовых открывают по «Славе» огонь.

Но звуку неприятельских снарядов можно сразу уверенно определить, не глядя на стреляющие корабли, что они — не «Дэйчланды», а принадлежат к другому классу: снаряды первых шипят, а эти летят сравнительно беззвучно.

Дредноуты скоро пристреливаются и дальше ведут по нам методичную стрельбу, каждый порознь, залпами из четырех 11-дюймовых орудий по очереди, через одинаковые и короткие промежутки времени.

«Слава», вся содрогаясь под этим сильным огнем, идет полным ходом, маневрируя на сближение с противником и, достигнув подходящей дистанции до тральщиков, стреляет по ним своими 12-дюймовыми орудиями; те разбегается во все стороны и отходят с позиций на вест. Затем мы удаляемся от дредноутов.

Дальше в течение всего дня «Слава» проходит несколько раз вдоль позиции на маневренном ее пространстве, продолжает обстреливать тральщики и отгоняет их, попадая при сближении под сильный огонь «Дэйчландов» и дредноутов тина «Нассау». Перемена направления движения нашего корабля на краях маневренного пространства всегда сопровождается его перекрениванием.

В 5 часов вечера со «Славы» замечают, что вдоль неприятельского берега, со стороны Люзерорта, пробирается украдкой неприятельский миноносец. Мы открываем по нему сильный огонь из 6-дюймовых орудий — и заставляем отойти назад.

С наступлением темноты, после того как противник прекращает траление, наши миноносцы уходят в Кальбодешрунд, а «Слава» — в Аренсбург.

За этот день германская эскадра потеряла потопленными 2 миноносца, взорвавшиеся на минах, и один тральщик, погибший от огня нашего корабля.

«Слава» вышла из боя, как и 26 июля, совершенно незатронутой неприятельскими снарядами и даже их осколками, так как снаряды дредноутов, в отличие от «Дэйчландов», при разрывах в воде совсем не давали осколков. Полная удача опять нас сопровождала. Ей способствовал и опыт нашего командира, а его порыв, настойчивость, хладнокровие и желание выполнить то, что от нас требовалось, несмотря ни на какую стрельбу, — вызывали среди нас общий восторг.

Немцы сообщили в своей информации об Ирбенском сражении о том, что «Слава» была повреждена и от пробоин получила крен: они издали не разобрались в истинной причине операции с перекрениванием.

Наступившая ночь была беспокойной; под ее темным покровом прорвались в Рижский залив для атаки «Славы» два лучших быстроходных миноносца противника: «V-99» и «V-100»; этому способствовал густой туман, сквозь который ничего не было видно в расстоянии полукабельтова.

Уже в 11 часов вечера дозорные миноносцы «Генерал Кондратенко» и «Охотник» заметили два неприятельских миноносца, прорвавшихся в Рижский залив. Между ними завязался бой, но немцы, пользуясь туманом, исчезли.

В 3 часа ночи опять произошла встреча тех же миноносцев с двумя нашими — «Войсковым» и «Украиной». Последовал кратковременный бой в несколько минут — и противник опять удалился. «Войсковой» получил легкое повреждение, и три матроса его команды были тяжело ранены.

Позже, уже на рассвете, произошел славный бой «Новика» на Ирбенской позиции с теми же двумя прорвавшимися миноносцами, длившийся 17 минут. Несмотря на превосходство неприятеля, у которого было шесть 100-мм орудий против четырех орудий того же калибра «Новика», — наш доблестный корабль, прекрасно стреляя, быстро нанес большие повреждения немецким миноносцам и принудил их бежать; они скрылись в дымовой завесе и один из них погиб, выбросившись па берег.

После окончания этого боя, около 7 часов утра, на позицию вступает «Слава». Приближаясь к ней, мы слышим стрельбу противника и видим лишь столбы воды от падающих и разрывающихся его тяжелых снарядов, и наши миноносцы, маневрирующие среди них, под командой начальника Минной дивизии. «Слава» проходит вперед мимо миноносцев.

Густой туман не позволяет нам видеть самого противника: ни его большие корабли, ни тральщики, ни даже вспышки его орудий. Мы чувствуем себя совершенно слепыми по отношению к неприятелю; он же при нашем появлении открывает по «Славе» огонь и пристреливается к ней, хотя и не быстро, так как она, находясь в полосе более разреженного тумана и к тому же под солнцем, представляет собой достаточно хорошую цель для огня германских дредноутов. Немцы стреляют по нам залпами из четырех орудий, как и вчера, но более часто.

Мы отвечаем противнику огнем наших двенадцатидюймовых орудий, но, к большому сожалению, стрельба «Славы» не может быть точной.

За весь бой только однажды и один лишь лейтенант А.П. Ваксмут, стоящий у дальномера, замечает при сближении появившиеся в тумане на короткий промежуток времени мачты германского дредноута, стреляющего по нам, — и просит в рубку открыть огонь по указанному им направлению. Увы, комендоры, не видя цели, не знают, куда наводить орудия.

Между тем противник почти беспрепятственно тралит в тумане и продвигается вперед. Расстояние до него становится постепенно все меньше, а точность его огня попутно увеличивается.

На дистанции около 60 кабельтовых «Слава» получает почти одновременно три попадания 11-дюймовых снарядов.

Офицеры после отбоя с интересом осматривают повреждения корабля и пепелище пожара. Здесь — полный хаос: беспорядочно валяются разрушенные и исковерканные переборки кают, торчат груды железа и разбитой и обгоревшей мебели, держится сильный и неприятный запах гари. Четыре погорельца — И.И. Роос, А.П. Ваксмут, старший штурман и доктор С.В. Скворцов почти тщетно ищут что-либо сохранившееся в целости из вещей. В каюте приунывшего «Стенобита» все сгорело дотла: он хранил там бутыль спирта для медицинских надобностей.

11-дюймовый снаряд, создавший эти разрушения, попал в каюту лейтенанта А.П. Ваксмута, где находилась горловина ручной подачи левой кормовой 6-дюймовой башни, державшаяся по боевой тревоге открытой. При разрыве снаряда в нее упало горящее пальто Анатолия Петровича — и произвело пожар в подбашенном отделении и зарядном погребе.

7 августа «Славу» посетил прибывший в Моонзунд начальник Минной обороны контр-адмирал А.С. Максимов. Произведя смотр, он высказал офицерам и команде свое восхищение боевыми действиями нашего корабля и заявил, что весь Флот и Россия имеют основание гордиться нами.

В течение четырех дней происходила постановка мин на Ирбенской позиции под непосредственным руководством начальника Минной обороны.

В то же время в Ирбене, у неприятельского берега, производили закупорку проходов на мелком месте лайбами, нагруженными камнями, и пароходами.

В этой рискованной операции принимали участие офицеры Минной дивизии и два офицера «Славы», по жребию: лейтенант А.П. Ваксмут и мичман А.Э. Зиберт.

Было приказано затопить лайбы ночью снаружи минного заграждения, но поднявшийся шторм разбросал суда на пути к проливу, и многие буксиры потеряли свои лайбы. Произошло запоздание. Тогда адмирал решил произвести закупорку, не откладывая, внутри заграждения. Операция началась с рассветом и закончилась к двум часам дня. Она была выполнена благополучно. Участников ее прикрывал 5-й дивизион миноносцев под командой капитана 1-го ранга П.М. Плена. Немцы почему-то совершенно не стреляли.

К концу операции «Славу» отправили из Куйваста в Аренсбург. По пути, недалеко от Моонзунда, мы видели незнакомые по форме и непривычные для наших глаз буйки, поставленные немцами после прорыва в Рижский залив для обозначения протраленных ими мест, — и могли убедиться в том, насколько мы были близки тогда к роковой развязке.

В Аренсбурге к нам вернулись оба наших офицера, принимавшие участие в заграждении Ирбена. Судьба им благоприятствовала: во время шторма они не потеряли ни одной лайбы.

Лейтенант А.П. Ваксмут был назначен старшим штурманом «Славы», т.к. его предшественник на этой должности, получив новое назначение или заболев, покинул корабль.»

В дополнение, «Слава» оказывала существенную поддержку сухопутным войскам своей тяжелой артиллерией. В одном из таких боев «Слава», приблизившаяся к вражескому берегу на мелкой воде, подверглась обстрелу германской артиллерии и воздушной атаке. Вследствие дальности расстояния до намеченной цели «Слава» подошла к берегу так близко, как позволяла глубина. При приближении к нему непрерывно бросали лот — и застопорили машины лишь тогда, когда имели под килем лишь один свободный фут воды. Предстояла стрельба по невидимой цели, и поэтому корабль стал на якорь (против корчмы Лагге). Расстояние до берега было 8 кабельтовых. Так как оттуда дул ветер, то «Слава» не могла повернуться к берегу бортом, и кормовые 12-дюймовые орудия не имели возможности стрелять. Заметив это, командир приказал старшему офицеру спустить катер и завести с кормы верп.

Между тем неприятельские батареи продолжали стрелять. Их беспорядочный огонь становился после спуска якоря постепенно более точным, но всплески воды от падающих в нее снарядов выглядели ничтожными и жалкими по сравнению с колоссальными водяными столбами от 11-дюймовых снарядов, тесно облегавшими «Славу» в недавних морских боях в Ирбенском проливе.

На стрельбу сухопутных батарей смотрели с некоторым пренебрежением и не уделяли ей должного внимания. Командир, по-видимому, не хотел откладывать из-за незначительных батарей операцию обстрела позиции и продолжал подготовлять к ней корабль.

Старший лейтенант В.Н. Марков, закончив спуск катера, подошедшего вслед за этим под командой младшего минного офицера, мичмана Г.А. Степанова, к переднему срезу левого борта, руководил погрузкой на него верпа, находясь на мостике сзади боевой рубки.

В то время старший штурман лейтенант А.П. Ваксмут, определив по главному компасу на верхнем мостике место корабля, приказал рулевому снять компас, т.к. от стрельбы 12-дюймовых орудий он подвергался сильной тряске, — и отнести пеленгатор в рубку. Затем Анатолий Петрович, спустившись в боевую рубку, отметил место корабля на морской карте, перенес его на сухопутную, определил расстояние до Туккума — и переводил его на кабельтовы, пользуясь таблицей. Этими манипуляциями и вычислениями он занимался, стоя согнувшись над маленьким столиком.

Кроме лейтенанта А.П. Ваксмута в боевой рубке находились командир корабля, флагманский артиллерист, два рулевых на штурвале и один рулевой на приборе, подающем направление орудиям.

Капитан 1-го ранга С.С. Вяземский и капитан 1-го ранга Свиньин стояли сзади рулевого штурвала и, часто смеясь, о чем-то оживленно разговаривали.

После постановки на якорь уже прошло минут пятнадцать — и вдруг неприятельский стомиллиметровый снаряд попадает в нижнюю кромку визирной прорези боевой рубки… разлетающиеся по ней осколки вмиг прекращают жизнь всех находящихся здесь, кроме лейтенанта А.П. Ваксмута… осколки пронеслись над его спиной, и только один из них легко ранил его рикошетом в ногу. Предчувствие Анатолия Петровича ему не изменило в этот критический момент, когда он был так близок к смерти.

Лейтенант А.П. Ваксмут в первый момент после попадания совершенно ошеломлен… он поражен тем, что не слышит больше командирского смеха… разогнув спину, замечает последние движения рук и ног падающих и какую-то бесформенную кучу… Руководимый прежде всего желанием выйти на свет, уходит из боевой рубки и наталкивается на лежащий на мостике, у входа, труп с разбитой головой рулевого, спустившегося сверху в момент попадания; в руке его был виден пеленгатор.

Анатолий Петрович замечает на мостике старшего лейтенанта В.Н. Маркова; он ранен шрапнелью того же снаряда в голову и в шею, и по щеке его течет кровь. Тут только старший штурман вполне понял, в чем дело… Оба они входят в боевую рубку — и убеждаются в происшедшем.

Старший офицер, заменив в качестве командира убитого капитана 1-го ранга С.С. Вяземского, приказывает находящемуся при нем старшему боцману поднимать якорь и говорит А.П. Ваксмуту, что идет на перевязку.

По приказанию старшего штурмана сигнальщики поспешно выносят из боевой рубки тела убитых.

На мостик прибегает младший боцман — и лейтенант А.П. Ваксмут приказывает ему выбирать якорь.

В рубке все разбито, поэтому нужно перевести управление рулем в центральный пост. Четыре старых опытных рулевых убиты, и переводом управления занялись молодые рулевые, оставшиеся в живых. На мостик поднимается из центрального поста старший минный офицер лейтенант Н.В. Задлер, который, получив ошибочное сообщите о том, что все офицеры наверху убиты, собирался вступить в командование кораблем; узнав, что старший лейтенант В.Н. Марков жив, уходит снова вниз па свое место по боевой тревоге.

Роковой снаряд, сразивший командира, флагманского артиллериста и четырех рулевых, был первым, попавшим в корабль. За ним последовали другие.

Одновременно пристрелялась к «Славе» и другая батарея и стала забрасывать ее шрапнельными снарядами. Одним из них был убит минный унтер-офицер, стоявший у лебедки на шканцах при спуске катера. Третий снаряд попал в надстройки возле камбуза и, разорвавшись, повредил их.

«Слава», с невыбранным якорем, вся под беглым огнем двух неприятельских батарей, лишенная командира и с раненым старшим офицером, — очутилась в очень неблагоприятном положении.

Ее нужно было поскорее вывести из огня противника во избежание дальнейших жертв и повреждений. Чудом оставшийся в живых лейтенант А.П. Ваксмут принимал к тому меры со свойственным ему спокойствием и хладнокровием.

Боцмана уже выбирали якорь, а прибывший на бак из 6-дюймовой башни лейтенант Н. Моисеев показывал на мостик положение его.

Когда якорь выбрали, Анатолий Петрович, снова войдя в рубку, дал ход машинам и стал выводить корабль из неприятельского огня.

Позже в боевую рубку поднялся из носового 3-дюймового плутонга лейтенант Ю.Ю. Рыбалтовский, а затем, после перевязки раны, пришел старший лейтенант В.Н. Марков.

«Слава», управляемая из центрального поста по единственно уцелевшей переговорной трубке, с рулем, положенным лево на борт, проходила медленно на циркуляции мимо обстреливающих ее батарей.

Шестидюймовым башням правого борта было приказано открыть по ним плутонговый огонь, который привел их через некоторое время к молчанию.

Вслед за этим был принят сигнал от капитана 1-го ранга А.В. Колчака с запросом: «Что случилось?» От «Славы» последовал ответ: «Имею повреждения, убитых и раненых».

Когда «Слава» была уже вне огня противника и машины застопорили, лейтенант Ю.Ю. Рыбалтовский подсменил лейтенанта А.П. Ваксмута и отправил его, всего забрызганного кровью и мозгами убитых, вниз для того, чтобы он привел себя в порядок.

После того как Анатолий Петрович помылся и переоделся, а врач перевязал ему рану ноги, он опять поднялся на мостик.

Вот в такие неспокойные военные годы Анатолий Петрович женился, обретя недолгое семейное счастье. От первой жены – Александры родился сын - Георгий (к 1941 году член Офицерского собрания в Шанхае).

После «Славы» Анатолий Петрович был переведен на эскадренный миноносец «Гром» в декабре 1915 года, сначала штурманом, затем старшим офицером, а позже стал первым выбранным экипажем командиром эсминца.

1917 год. Август. Кайзеровские генералы и адмиралы разрабатывают план секретной операции «Альбион» на Моонзунде, полагая, что данным сражением они приведут к гибели русскую революцию и ликвидируют классовые волнения в Германии. К слову, на германском флоте бунтарские настроения моряков уже были очевидны: на «Вестфалене» матросы вышвырнули за борт командира, а команда «Нюрнберга» по примеру русских моряков с броненосца «Потемкин», арестовав всех офицеров, пыталась укрыться в норвежских фиордах.

Германское командование решило в полной мере использовать возникшие в России внутриполитические трудности для достижения решающих успехов на фронте. Предусматривался захват Моонзундских островов, заход германского флота в Рижский залив, уничтожение там Балтийского флота и создание благоприятных условий для нанесения удара по Петрограду с моря и с суши. Учитывая развитие обстановки на сухопутном фронте, проведение операции "Альбион" назначили на конец сентября — начало октября 1917 года. Для осуществления операции были выделены огромные силы: около 300 единиц корабельного состава, в том числе 11 линкоров и тяжелых крейсеров, 9 легких крейсеров 57 эскадренных миноносцев. Для обеспечения воздушного прикрытия и поддержки с воздуха командованию операцией было придано 94 самолета и 6 дирижаблей. Десантный корпус для захвата островов насчитывал 25 тыс. человек.

На рассвете 29 сентября германские корабли подошли к северо-западному побережью острова Эзель в районе бухты Тага-Лахт. Подавив две наши береговые батареи, они высадили десант. Тяжелые и кровопролитные бои вели наши моряки и солдаты за каждый остров архипелага, за каждый рейд, за Кассарский плес, где происходили наиболее жестокие морские сражения. В них прославились линкор "Слава" и эскадренные миноносцы "Новик", "Гром", "Забияка", "Константин", а также неутомимая, удивительно живучая канонерская лодка "Храбрый", на красном флаге которой в дни революции было начертано: "Мы путь земле укажем новый, владелец ею будет труд!" Германские корабли постоянно пытались прорваться к району боев со стороны Рижского залива, но каждый раз встречали упорное сопротивление русских моряков.

На второй день боев (30 сентября) эсминцы "Новик", "Гром", "Изяслав" и "Самсон" обстреляли и вынудили уйти отряд германских тральщиков, которые тралили проходы между островами. Главной ударной силой немцев стала 2-я флотилия в составе эсминцев В-98, G-101, V-100, G-103, G-104, В-109, В-110, В-111, В-97, B-112. Ее прикрывали линкор «Кайзер» и легкий крейсер «Эмден», а поддерживали корабли 13-й полуфлотилии эсминцев, всего 17 кораблей. Командовал прорывом коммодор Гейнрих, поднявший брейд-вымпел на V-100. На следующий день, 1 октября, эсминцы "Гром", "Забияка" и "Победитель", находившиеся в дозоре на Кассарском плесе (у восточного побережья острова Эзель), обнаружили германский крейсер и несколько миноносцев. В средине дня сюда подошли эсминец "Константин" и канонерская лодка "Храбрый".

Командир дивизиона Пилсудский (двоюродный брат прославившегося предельной жестокостью к пленным красноармейцам президента Польши Юзефа Пилсудского), зная о присутствии ЛК противника, главный калибр которого в состоянии поразить цель на имеющейся дистанции, отдал приказ подчинённым кораблям застопорить машины и встать на якорь, чем подставил русские корабли под удар. На «Громе» приказ этот выполнили, но среди экипажа было много несогласных, дело едва не кончилось бунтом. Немцы быстро воспользовались подарком Пилсудского. Около 13 ч 30 мин сигнальщики «Грома» обнаружили на расстоянии 125 кабельтовых немецкий линейный корабль «Кайзер», который на полных парах устремился к русским кораблям. «Гром» быстро снялся с якоря, и в тот же момент линкор открыл огонь из орудий главного калибра.

«Снявшись с якоря ранее других кораблей, – докладывал командир «Грома» Анатолий Петрович Ваксмут командиру минной дивизии, – я оказался в наиболее невыгодном положении, так как прикрывал собой миноносцы «Забияка» и «Победитель», не позволявшие мне повернуть на ост. С третьим залпом неприятеля получил попадание в правую машину. Снаряд пробил правый борт над водой, прошел через машину и разорвался под кораблем. Сотрясение было настолько сильным, что на переднем мостике сорвались со своего места главный компас и минные прицелы. Миноносец получил крен градусов в шесть, но продолжал еще некоторое время двигаться вперед, что дало возможность повернуть на ост. Когда весь пар через поврежденные правые машины, где были перебиты трубы свежего и отработанного пара, вышел, левая машина, до этого работавшая, остановилась. Миноносец вышел из-под огня, так как зашел за мыс. Неприятель прекратил стрельбу. Канонерская лодка «Храбрый», увидев, что миноносец остановился, быстро подошла к его левому борту и подала швартовы на «Гром».

Интересны свидетельства 1-го минного офицера эсминца – Панцерженского:

«Спешу на мостик к командиру. Последний, судя по лицу, здорово обескуражен происшедшим. Еще бы! Вот как, по его словам, происходило дело.

— Дивизион утром подошел к Соэлазунду, — начал свой рассказ командир, — для наблюдения за проходом. По ту сторону пролива обнаружен трехтрубный крейсер типа «Аугсбург» и несколько миноносцев стоявших, по-видимому на якоре. Повертевшись немного примерно на меридиане мыса Факерорт, стали на якорь, имея его почти на панере. Вряд ли это следовало делать, но факт остается фактом. Корабль был изготовлен к бою, неслась ходовая вахта. Все время измеряли дистанцию до супостата, наблюдали пеленг — никакого движения. Стоят как вкопанные. Но немцы не хлопали. Крейсер, не имея возможности достать нас своей артиллерией, очевидно, вызвал на подмогу линейный корабль. И действительно около четырнадцати часов дня, примерно с час тому назад, из-за мыса Пакерорт показался здоровенный дядя типа «Кайзер» и, недолго думая, открыл по нам огонь с дистанции сто десять кабельтовых — главной артиллерией. Думать долго некогда. Взвился сигнал «сняться с якоря». Но и без этого мы уже удирали. Первый залп — на недолете. Фонтаны выше мачт. Стал якорь — даю ход. Из-за течения нос смотрит не по ветру, а по равнодействующей — примерно на юго-запад, то есть на противника. Приходиться разворачиваться влево. Второй залп — перелетный. Нос уже покатился. Снова яркие языки оранжевого пламени лизнули темный фон горизонта — третий залп. Куда ляжет? Миноносец энергично катится. Скорей бы уйти из этой проклятой, кажущейся вечной циркуляции. Не успел это подумать, как страшной силы удар потряс весь миноносец.

Готово, мелькнуло, получил. Сейчас взрыв. Грохот чего-то падающего, свист пара, но взрыва нет. Меня бросило и ударило о нактоуз компаса — еле удержался на ногах. Многие попадали. Сорвало некоторые приборы. «Одерживай!» — приказываю. «Руль не действует», — докладывает мне старшина.

Поднят сигнал «Не могу управляться». Стопорю правую машину, чтобы не проциркулировать больше, чем следует, ответа по телеграфу не получаю. Что за дьявол!

Посыпались доклады: пробоина выше ватерлинии; руль заклинило; правая машина разбита; кормовая кочегарка повреждена; лопнула главная паровая магистраль; обе машины бездействуют.

Немцы, сделав гадкое дело, прекратили стрельбу. «Победитель», видя наше бедственное положение, погнался закрыть нас дымовой завесой, но неудачно. «Храбрый» направился к нам. По семафору начальник дивизиона приказал ему взять нас на буксир. Мы тем временем уже подводили пластырь.

Спустя немного времени старший механик лично доложил, что, так как во всех котлах нарушилось питание, пришлось срочно прекращать пары. Главные и вспомогательные механизмы обречены на бездействие. Экая досада! Подошел «Храбрый» и, точно под руку, взял на бортовой буксир. Вода через разорванное днище наполняла машинное отделение. Так как отливные средства на миноносце бездействовали, «Храбрый», отшвартовавшись, немедленно приступил к откачке воды своими помпами. Пластырь был уже заведен. Мы продвигались со скоростью трех — четырех узлов. Но не успели пройти кабельтовых пять — шесть, как «Кайзер», зашедший за мыс Памерорт, снова открыл огонь. Миноносец «Константин» под командованием бравого и жизнерадостного капитана 2 ранга Делло по собственной инициативе бросается между всплесками и нами и закрывает нас превосходной дымовой завесой рискуя попасть под огонь. Отличный маневр! «Кайзер» сразу же прекращает стрельбу. Миноносцы под впечатлением происшедшего отошли от Соэло миль на десять при горизонте шесть-семь миль, потеряв, таким образом, наблюдение за неприятелем. Мы же, как видите, продолжаем шлепать на восток, — закончил командир свой рассказ.

Вступив в свои обязанности, я пошел осмотреть надежность крепления пластыря и буксирных концов. Пластырь на пробоине правого борта плотно прилегал, хорошо притянутый к боту добавочными концами. Правильность положения второго пластыря на выходном отверстии внушало некоторое подозрение, но менять его нечего было и думать. Работа требовала водолазов, а при буксировке борт о борт была просто немыслима. Ограничился распоряжением подать на «Храбрый» добавочный стальной перлинь, так как заведенные даже при этом ходу были опасно туго выдраены. Осмотрел переборки машинного отделения. Кормовая — держала хорошо. Но соседняя с кочегарным отделением, видимо была нарушена — вода просачивалась. Приказал на это место подложить промасленную пластырную подушку, подперев ее заклиненным бревном. Течь прекратилась.

Быстро покончив с этим делом и намереваясь приступить к исправлению аварии рулевого устройства, вышел на верхнюю палубу. Как раз в это время за кормой у нас послышалась частая артиллеристская канонада. Прошел на мостик, чтобы выяснить обстановку. Горизонт стал еще более мглистым. Время 15 часов 10 минут. Из мглы вынырнули наши миноносцы и, следуя в строе фронта, от кого-то бешено отстреливаются из кормовых орудий. Противника не видно. Отход происходит на хорошем ходу. На темном фоне белыми пятнами выделяются буруны. Очевидно, кто-то их преследует, прорвавшись через пролив Соэло...

Пробили боевую тревогу и подняли стеньговые флаги.

«Храбрый» стал постепенно увеличивать ход. Вряд ли это имело смысл делать, концы и без того выдраены, как струны. «Победитель», «Константин» и «Забияка» все ближе и ближе, следуя большим ходом параллельным с нами курсом. Стрельба прекратилась. Видимо потеряна цель. «Забияка», ближайший к нам миноносец со сбитым уже кормовым орудием, как-то нелепо склонившимся набок, проходит от нас на расстоянии не более четырех кабельтовых, таща за собой, как и прочие миноносцы, большую волну. Обычная картина при большом ходе на мелководье. Но это обстоятельство имело для нас роковое значение. Начальник дивизиона, увлекшись наблюдением за неприятелем, упустил из вида нас, грешных калек. Урок, данный «Победителю» на Куйвастском рейде с объявлением ему неудовольствия за большой ход, был им забыт. Оторвавшись от противника, нечего было уж так торопиться на восток. А мы? Заинтересованные причинами поспешности миноносцев, мы тоже сваляли дурака, забыв про спасительный сигнал «Мыслите» («меньше ход»). И вот результаты: волна, гигантским валом стремительно ползет к нам и с силой подхватывает корабль. А дальше? Дальше — как положено в таких случаях...

Сначала с треском лопнул один стальной конец, за ним другой, третий, четвертый… Точно гнилые нитки. Мы разъединились. «Храбрый» увалился в левую сторону, а «Гром» продолжал еще некоторое время идти по инерции, затем, слегка уклонившись вправо, остановился как вкопанный.

Почти одновременно с этим из мглы показались виновники торжества. Вынырнул один неприятельский миноносец, затем другой, третий..., девятый..., четырнадцатый… Артиллерист дает установки, но стрелять пока не можем. Из-за дыма комендоры не разбирают цели. Немного спустя, обнаруживаем другую колонну миноносцев — северную, так же шедшую в строе кильватера. Итак, немцы, заметив с нашей стороны замешательство в связи с попаданием «Кайзера» в «Гром» и совершенно правильно оценив обстановку, воспользовались нашей оплошностью — отходом наших миноносцев на восток — и бросились в атаку. Беспрепятственно форсировав канал, свободно выйдя на плес (вот когда пригодилось бы заграждение, от постановки которого отказалась команда «Припяти»!), развернулась в две колонны с целью охвата нас с двух сторон — клещами. Головные миноносцы южной колонны открыли огонь.

Взглянул на часы. 15 часов 20 минут. Итак, бой начался.

На «Победителе» взвился сигнал: «Быть в строе кильватера». Мы отрепетировали, хотя это имело такой же смысл, как безногому примерять сапоги. Миноносец целиком был предоставлен на волю волн и ветра.

Следуя движению «Победителя», прочие наши миноносцы легли на кормовой курсовой угол и открыли огонь, пристрелявшись по головным кораблям южной колонны. Почти одновременно «Храбрый» начал стрельбу по северной колонне. Мы находились ближе всего к противнику. Достаточно было простого взгляда, чтобы убедиться в пикантности нашего положения. Немцы, пренебрегая в этом случае элементарными требованиями здравого смысла, сосредоточили весь свой огонь на уже подбитом, стоящем без движения миноносце, вместо того, чтобы, возложить задачу «угробления» нас на один-два своих корабля, всю силу огня направить в первую очередь на живого противника. Но нам от их ошибки не легче.

— Кажется, на этот раз ущучили — тихо сказал мне командир, когда появился на мостике, управившись с уборкой концов, болтавшихся за бортом после разлучения нас с «Храбрым».

Действительно обстановка представлялась довольно безнадежной. Миноносец стоял почти без движения, слегка подталкиваемый и разворачиваемый слабым ветром и волной. Немцы приближались с двух сторон, открыв бешеную канонаду по одинокому кораблю. Хотя бы один узел хода, хотя бы пол или четверть. Это было бы все-таки какое-то движение вперед. А теперь?

Наводчики, словно пиявки, впились в противника глазами. Остальная прислуга тоже застыла в ожидании сигнала «открыть огонь». Этому все еще мешает дым, скрывающий цель от глаз наводчиков. Томительно тянуться секунды. А, наконец-то! Ревун — и грянул наш первый залп. За ним другой, третий. Вокруг нас фонтаны поднимаемой всплесками воды. Увлечение немцев легкой добычей в первые минуты не дает больших плодов — снаряды летят мимо. Но вот начались попадания. Почувствовав их, часть машинной команды, бывшей не у дел и стоявшей с левой стороны под рострами, занервничала, а когда снаряд разорвался невдалеке — бросилась к шлюпкам левого борта.

Поспешил туда, чтобы потушить начавшуюся панику. Оказавшись на рострах, я увидел следующую картину. Человек 25-30 находились уже в шестерке, вываленной за борт, но висевшей еще на талях. Два-три человека из находившихся на рострах пытались приподнять второй моторный катер, стоявший на блоках, и какими-то судьбами зажавший лопарь шестерки, не позволяя ее спустить. Один человек стоял на носовых талях, держа в руках пропущенный через утку носовой лопарь. Со шлюпки шел галдеж и крик: «Трави, трави!». Вижу — дело дрянь! Начинается нечто похожее на панику. Надо гасить. Кричу в рупор: «Эй, товарищи! Куда вы, к дьяволу, торопитесь? Смотрите, что делается вокруг, а у нас спокойно». На секунду шум умолк. Многие с беспокойством взглянули на взбудораженное всплесками снарядов море. Заколебались. А затем снова: «Трави, трави!». Но это сделать не так просто. Чувствую, что миноносец только бы выиграл, если бы удалось избавиться от этой компании — все больше ученики, публика не бывалая еще, не обстрелянная. Опять кричу им: «Шестерку спустить нельзя. Помогите освободить лопарь — заело. А там путешествуйте на здоровье, коли охота погибнуть!». Подействовало. Но только ребята собрались вылезать обратно, как вдруг невдалеке разорвался снаряд — ударило в носовую трубу. Парень, стоявший на носовом лопаре, то ли оглушенный взрывом, то ли слегка подраненный, выпустил из рук лопарь, и вмиг сверх меры нагруженная шестерка, клюнув носом, повисла на попа, удерживаемая лишь кормовыми талями. Публика, как горох из распоротого мешка, посыпалась вводу, и только небольшая горсточка удерживалась за банки, продолжала вопить: «Трави!». Размышлять было некогда. Выхватив финский нож, с которым никогда не расставался, крикнув: «Пал-лунд-ра!» — перерезал лопарь. Шлюпка тяжело метнулась вниз и, ткнувшись носом, захлебнулась.

Пятерых мореплавателей успели подобрать обратно на корабль, остальные предпочли искать спасения на полузатонувшей шлюпке. Вряд ли, однако, они чувствовали себя отменно. Мокрые, озябшие, с остервенением отливая воду снятыми с себя форменками и фуражками, поглядывали они на миноносец, медленно удалявшийся от них, слегка погоняемый ветром. Все эти путешественники позже попали немцам в плен. По словам одного из участников этого эпизода, немцы отнеслись к ним с исключительным вниманием и теплотой. Переодели в сухое, согрели, накормили. Чтобы подбодрить угнетенных духом пленников, хлопали по плечу со словами «Браво «Гром»!». Вид миноносца, стоявшего без движения, смертельно раненного в самое сердце, очевидно, произвел на них отличное впечатление. Свои чувства немцы и старались передать, как умели, той части его экипажа, поведение которой, к глубокому сожалению, менее всего заслуживает одобрения.

Между тем бой становился все более интенсивным. «Победитель», «Константин», «Забияка» как ужи вертелись, отстреливаясь от наседавшего противника, который, наконец, рассредоточил свой огонь. Большая часть миноносцев южной группы с остервенением набросилась на три наших. Головные корабли северной группы продолжали бой с «Храбрым». Концевые же миноносцы обеих колонн сосредоточили всю силу своего огня на нас. Распределение труда, «нот» в бою — черт бы его драл! Море вокруг нас кипело от всплесков. Приходилось лишь удивляться, что в этих условиях попадания в миноносец были сравнительно редки, а если и были, то в большинстве случаев не причиняли особого вреда: очень много снарядов не рвалось. Ударит, словно молотом, а в результате дырка или сшибет что-нибудь — и все. Вода, между тем, постепенно прибывала. Крен медленно, но верно увеличивался на левый борт. Осколком снаряда пробило нефтяной бак над камбузом, и нефть, загоревшись, огненной струйкой медленно стекала вниз, расползаясь по железной палубе левого борта.

Бросились тушить горевшую нефть. Огонь очень быстро удалось сбить огнетушителями и матами. Кстати нефть перестала течь, видимо, осколок попал в верхнюю часть бака. Однако оттуда вырвались клубы черного дыма. Не обращаем внимания, так как это, к сожалению, никому и ничему не мешает. Будь ветер несколько посвежее, и несколько иного направления, валивший дым мог даже служить для нас защитой, прикрытием, хотя бы от одной группы противника.

Только мы покончили с этим делом, как снаряд, щелкнув у грот-мачты и очень эффективно разорвавшись, осыпал осколками кормовой плутонг. Стеньга с антенной загремели вниз. Вместе с боцманом поспешил туда, но по дороге чуть было не сыграл за борт. Разлившаяся нефть превратила железную палубу в отличнейший каток, а крен делал ее аттракционом, на котором даже цирковой артист мог сломать себе шею. Нелепый случай, который мог мне дорого обойтись, если бы не штормовой леер, за который я вовремя ухватился. Сильный удар голенью о какой-то железный выступ был возмездием за мою неловкость и непредусмотрительность: пожалуй, имело бы смысл посыпать палубу песком. Эта мера значительно облегчила бы всякие передвижения в бою — переноску раненых, переброску аварийной и спасательных партий и т. п. и исключила бы несколько контузий, полученных командой. Леер леером, а кроме того, и песок.

Выругавшись и встряхнувшись, побежал дальше, чтобы навести порядок в корме. Весь кормовой плутонг замолчал. У орудия №2 — плутонговый командир мичман Тихомиров вместе с комендорами возится над исправлением аварии. Не помню точно, последним ли снарядом, ударившим в мачту, или снарядом, разорвавшимся под кормовым мостиком, заклинило орудие. Осколком разбило червяк горизонтального наведения и вырвало часть шестеренки. Убедившись в безнадежности положения орудия, отослал всю прислугу к орудиям №3 и №4, откуда уже тащили раненых.

Мимо меня провели, бережно поддерживая, наводчика орудия №3 с оторванной до плеча левой рукой, направляясь на перевязочный пункт в кают-компанию. Кровь лила ручьем, куски мяса и костей нелепо болтались, вылезая из плеча. Скользнул по мне скорбно-недоуменным взглядом, временами издавая стоны.

— Ну, ничего. Держись, брат. Все будет хорошо, — бросил я ему на ходу, а сам подумал: «Хорошего-то мало». Боцман, который проскочил вперед, не задерживаясь у орудий №2, уже наводил порядок на корме. Уложили на носилки и понесли еще двух тяжело раненных. Я застал момент, когда убитых укладывали под мостиком и накрывали чехлами. У орудия №3 было пусто, нелепо и сиротливо торчало задранное кверху дуло пушки, точно призывая всех в свидетели, что она благородно и до последней минуты выполняла свой долг, пока ее не покинули. Прислуга орудия вся вышла из строя, но сама пушка оказалась в полной исправности. К ней бросились комендоры орудия №2, и через минуту она уже заработала в паре с носовой, которая продолжала стрелять.

У орудия №4 все остались живы и невредимы, но осколком повредило сектор вертикального наведения. Малюсенький паршивый осколок, а сколько может в бою причинить неприятностей! У орудия копошились комендоры и два старшины машиниста, которые работали пилой. Однако дело это пришлось им вскоре бросить. Следующим снарядом, неразорвавшимся, свернуло компрессор.

Боцман и трюмный ведерками окатили палубу, смывая кровь и застрявшие у минных рельс куски человеческого мяса. После этого сразу как-то легче на душе. Но ненадолго.

В кают-компании боевые крышки иллюминаторов отдраены, и слабый свет освещает перевязочный пункт. Фельдшер с санитаром, оба изрядно перемазанные в крови, хлопочут возле раненых, которые при каждом орудийном выстреле вздрагивают и стонут. Фельдшер просит убрать раненых на палубу. Здесь невозможно их держать, да и работать трудно. Соглашаюсь. Боцман бросается за людьми. Действительно, расположение перевязочного пункта под грохочущим орудием крайне неудачно. Но это лучшее место на миноносце. Раненые эвакуированы и уложены на верхней палубе у переборки впереди первого торпедного аппарата. Их вид как бы символизирует, что на миру и смерть красна.

Подымаюсь на мостик. По пути узнаю, что разбило радиорубку. Радисты целы, так как были в это время заняты исправлением боевой антенны, находились вне поста. Повезло. Надолго ли?

На мостике все относительно спокойно. Командир без фуражки — ее унесло вместе с частью мостичного парусинового обвеса, срезанного словно ножом, — покуривает папиросу, глядя в бинокль в сторону наших миноносцев. Штурман мичман Блинов, вечно жизнерадостный, с блестящими черными, как сливы, глазами, метнув короткой улыбкой в мою сторону, углубляется в запись моментов боя, держа перед собой записную книжку.

Сигнальщики — о, это прекрасные матросы! Их спокойные, энергичные обветренные лица, все их четкие, быстрые, ловкие движения навсегда останутся у меня в памяти. Как будто на учении они продолжают репетировать сигналы своего флагмана, громко докладывая об их значении и обо всем, что замечают. А видят они все — и маневрирование наших миноносцев, и противника, И «Храброго», и дымы на горизонте — ничего не ускользает от их опытных глаз. Прекрасная школа, выучку которой ничем нельзя сломить.

Но особенно колоритна среди этой группы фигура артиллериста, энергичный, спокойный профиль которого резко выделяется на фоне неба. Не отрывая бинокля от глаз, этот бравый парень со свойственным ему одному спокойствием продолжает управлять огнем своей уже немногочисленной артиллерии. Носовая пушка вышла из угла обстрела — стреляет только одно кормовое орудие. Четко и громко раздаются его приказания в центральный пост: «Два с половиной больше. Два вправо. Залп!». И так же отчетливо и столь же внушительно репетует его слова гальваффер, посылая приказания к орудиям. Как будто ничего не произошло, словно стреляют по щиту.

Взглянул вниз, на бак. У носового орудия комендоры, переведя пушку на левый борт, застыли в ожидании удобного момента для возобновления стрельбы по другой группе противника. Нос корабля медленно уваливается ветром влево. Прислуга подачи выбрасывает за борт стреляные гильзы, очищая палубу от лишнего хлама. Чувствую свое полное бессилие, чтобы описать доблестное поведение комендоров и прислуги артиллерии в эти тяжелые для корабля минуты. Они дрались упорно, внешне оставаясь совершенно равнодушными к трагической судьбе своего миноносца, обуреваемые лишь одним стремлением — как можно дороже продать его жизнь.

Впрочем, одни ли они заслуживают столь слабо выраженной похвалы? И торпедисты, продолжавшие твердо стоять на своих постах, несмотря на полную безнадежность использовать свое оружие ввиду большого крена миноносца. Чтобы не увеличивать опасность взрыва резервуаров в случае попадания в аппарат, воздух уже был стравлен — торпеды перестали быть торпедами. Но прислуга аппаратов продолжала стоять на своих постах, ожидая приказаний и для голосовой передачи с носа на корму.

А машинисты, исправлявшие повреждения у орудий? И не вина прочих, толпившихся на верхней палубе под рострами, что случай, проклятый случай, лишил их возможности доказать свою устойчивость в бою возле машин и кочегарок. Среди них старший механик Розанов, рядом с ним его помощник Малышев, измазанный, как дьявол, протирая пенсне, выслушивал подошедшего к нему старшину. Трюмный механик Грум-Гржимайло, которому также делать было нечего, который был уверен, как он говорил, что миноносец и без его помощи пойдет ко дну, бродил по верхней палубе с улыбкой, чтобы хоть чем-нибудь заняться, щелкал своим фотоаппаратом, прицеливаясь то в противника, то в отдельные группы команды. Этот милый человек, сам того не сознавая, делал, по существу большое дело: вид улыбающегося фотографа невольно бодрил команду, позировавшую ему и наблюдавшую эти сценки. Да, он был прав, этот боевой фотограф. Его аппарат все еще жил, в то время как трюмная система уже почивала мертвым сном. Имело ли смысл, и возможно ли было в нашем положении бороться с пробоинами и креном? Никакого. Да и как это сделать? Механические отливные средства бездействовали, ручные были бесцельны. Откачивать помещения, которые скоро придется, очевидно, топить, которые заполняются без постороннего вмешательства, имело так же мало смысла, как и таскать камни на высокую гору, чтобы затем их снова оттуда сбрасывать. Это был бы своего рода сизифов труд, бессмысленность которого понималась всеми без слов.

В корме взрыв снаряда. Внезапно смолкает кормовое орудие, выстрелы которого бодрили, где-то в глубине души вызывая надежду, что еще не все потеряно.

— Узнайте, что случилось, — приказывает командир. Пауза.

— Плутонговый командир сам идет на мостик, — докладывают из центрального поста. Действительно, балансируя, цепляясь за кормовой леер, быстро пробирается мичман Тихомиров. Спускаюсь к нему навстречу. И только я ступил на палубу, грянул выстрел. Снова заговорило носовое орудие.

Плутонговый командир докладывает, что разорвавшимся поблизости снарядом убило первого наводчика, двух из прислуги подачи легко ранило, комендора контузило. Сбит правый прицел, прицельные штанги погнуло. Кроме этого орудие не накатывается. Стрелять невозможно. Возвращаемся на мостик. Стреляет единственное из оставшихся в живых носовое орудие. Артиллерист, стоя на левом крыле, передает установку к нему непосредственно, так как прибегнуть сейчас к помощи центрального поста не имеет смысла. Дистанция до северной группы уменьшается: 47 кабельтовых, 45, 43. Все внимание приковано в эту сторону.

Но вот и апофеоз.

Шальной снаряд попадает в носовое орудие, не разорвавшись. Слышен резкий металлический удар, и одновременно над моей головой со свистом пролетает другой снаряд, сорвав фуражку. Ловлю себя на том, что голова под влиянием этой неблагозвучной мелодии пригибается книзу. А, черт!

Севастьянов бежит к орудию.

Между тем сигнальщики докладывают, что третий неприятельский миноносец южной колонны, запарив, вышел из строя. Уцелевшие комендоры во главе с артиллеристом некоторое время еще копошатся у носового орудия, но вскоре бросают его. Махнув рукой, Севастьянов возвращается на мостик. Комендоры стоят, с сожалением поглядывая на свое любимое детище, умолкнувшее навсегда.

— От погребов отойти!

Да там больше делать нечего.

— Пулеметы проверить, будем отбиваться, если противник подойдет вплотную.

Наступила жуткая тишина, прерываемая гулом отдаленной канонады, резкими ударами снарядов, стонами раненых и шумом воды. Прошло всего несколько мгновений с момента, когда умолк наш последний выстрел, а кажется — целая вечность. Наступило тяжелое оцепенение и какое-то безразличие. Скорее бы, что ли, кончить эту волынку! Во сне бывает иногда: видишь, как на тебя надвигается какая-то беда, бесформенная, безобразная, хочешь отвратить эту опасность, бежать, а сам скован по рукам и ногам, хочешь крикнуть, а голос не появляется. Какой-то столбняк сковал все тело. Нечто подобное пережили многие из нас в эти тяжелые минуты. Но не страх перед неизбежным концом, а какое-то особенное чувство беспомощности и безразличия.

— Попросите старшего механика на мостик, — приказал командир.

— Есть, — отвечаю и в мегафон передаю приказание командира. Видно было как столпившаяся внизу команда надела спасательные пояса. Начальствующий состав и несколько матросов поясов так и не надел. Ложный стыд. В некоторых иностранных флотах их надевают по боевой тревоге.

— Как вода? — спросил командир быстро появившегося на мостике механика.

— Прибывает. Затоплены уже обе машины кормовая кочегарка. Вода начинает просачиваться в соседние отсеки.

— Хорошо.

В сущности говоря, во всем этом было мало хорошего, если не считать, что каждый лишний фут осадки приближал нас к цели нашего путешествия.

Этот вертикальный маршрут был для корабля довольно необычен. Но разве «Гром» походил сейчас на корабль? Банка с нефтью, стальная коробка переставшая быть даже артиллерийской платформой на плаву, превратившаяся в щит, по которому, как в бубен, могли колотить немцы уже без всякого для себя ущерба.

Но в этот момент, когда, казалось бы, всякая надежда на спасение была потеряна, когда миноносец, объятый дымом, беспомощно склонившись набок, доживал свои последние минуты, в это время сигнальный унтер-офицер громко доложил:

— «Храбрый» идет на нас.

Действительно, продолжая стрельбу всем правым бортом по замедлившей ход северной колонне, «Храбрый», подымая бурун, приближался к «Грому».

Не хотелось верить, что он решился на этот маневр ради нашего спасения. Тянуться минута за минутой — «Храбрый» продолжает идти тем же курсом.

Неужели он на самом деле рискнет подойти к нам? Вот уже отчетливо различаются действия прислуги у орудий, видны люди на мостике. Нас разделяют всего каких-нибудь три-четыре кабельтовых, а «Храбрый» продолжает переть не уменьшая хода. Сомнений быть не могло. Какого черта лезть в этот ад, если у него нет намерения снять команду? Немного не доходя, нос его покатился вправо. Стопорит машину. В рупор кто-то кричит «приготовьтесь» или «приготовьте» — из-за свиста пара не расслышать.

Вся бывшая наверху команда сгрудилась на левом борту — на полубаке и внизу у первого аппарата. Несколько человек не выдержали и бросились в воду. Но до них не было дела. Взгляд прикован к «Храброму». Еще мгновение — и сильный удар левой скулой позади первого аппарата. Миноносец вздрогнул и покачнулся. Снизу из воды послышался душераздирающий крик, а затем неприятный хруст — и все кончено. Это в лепешку были смяты люди, бросившиеся в воду навстречу «Храброму». Глянул вниз, и увидел, что спасать там больше некого — окрашенная в красный цвет вода говорила о судьбе этих несчастных.

— Полный назад!

«Храбрый» медленно пополз по борту и остановился. Стрельба на нем не прекращалась.

— Раненные, вперед! — летит приказание с нашего мостика.

— Готово!

Вслед и одновременно с ними попрыгала остальная команда. «Храбрый» уже дал ход и, еще раз толкнув миноносец, отошел от него.

Это был прекрасный, незабываемый маневр. Мы невольно замахали ему вслед фуражками.

Миноносец опустел.

Остался на нем командный состав — восемь человек — и десять матросов, в том числе все сигнальщики.

Почему мы, оставшиеся на корабле, не последовали за всей командой? Не успели? Этого нельзя было сказать. Хотя «Храбрый» находился возле «Грома» всего каких-нибудь 30 секунд, но ведь переброситься на него было делом одного мгновения. Помешали нам? Никто из нас не делал ни каких попыток двинуться с места. В чем же дело? Геройство? Сомнительно. Просто неудобно было бежать с корабля — ведь он еще на плаву. Но двое из нас все же не выдерживают. Торпедист и боцман сходят с ума. Один дико захохотал и стал плясать на первом минном аппарате, а второй, взобравшись на ростры, пробовал спустить первый моторный катер, так же, как и вельбот, вдребезги разбитый. Если бы он и не был поврежден, то все же спустить катер в сторону, противоположную крену, даже при большом числе команды было делом достаточно безнадежным. Боцман это понимал лучше, чем кто-либо другой. Стали окликать обоих по фамилиям — никакого впечатления; даже не взглянув, они продолжали свое дело.

Между тем «Храбрый», отойдя от нас, стал описывать циркуляцию вправо. Это было совершенно естественно. Ему ничего другого не оставалось, как уходить от противника. Стрельба на нем временно прекратилась. Но, к нашему удивлению, «Храбрый» продолжал описывать циркуляцию. Мелькнула мысль: заклинило руль. Нет, все благополучно, корабль выровнялся и пошел прямо на «Гром». Неужели вторично подойдет?

Если это так, то третьего случая спастись, конечно, не представиться. Все средства сопротивления уничтожены. Шлюпки перебиты. Крен увеличивается: «Храбрый», приставая, видимо, сорвал пластырь — и вода свободно хлынула внутрь миноносца. Оставаться на корабле было бесполезно и бессмысленно. Как бы подтверждение этого снова сильный удар в носовой части — весь залп угодил в кают-компанию, откуда через открытые двери коридора повалил густой дым, поднимаясь кверху и достигая мостика. На этот раз действительно начался пожар в кают-компании, но тушить его уже не пришлось.

— Впечатление такое, что делать нам здесь больше нечего, — проговорил командир.

— Жаль миноносца, но надо уходить.

Что можно было ему возразить? И мы молча согласились с ним.

— Где секретные книги и документы? — спросил я капитана.

— У меня в каюте. — И с этими словами он поспешно стал спускаться по трапу вниз и пропал в клубах дыма.

Когда командир, с трудом пробившись в свою ближайшую от входа каюту, вышел к нам с парусиновым портфелем под мышкой (жаль, что секреты перед боем не выносились на мостик), «Храбрый» был уже возле нас. Оттуда под призывное махание рук неслись неистовые крики нашей команды, столпившейся на полубаке.

— Спасайтесь! Спасайтесь!

Доблестный командир «Храброго» Рененкампф, застопорив машины; взял рупор и крикнул:

— Переходите на «Храбрый»!

Затем полный ход назад. Стоп. Толчок — и два корабля, так много пережившие в тот день, по-своему «нежно расцеловались», застыли друг возле друга, чтобы затем разойтись навсегда.

Думать было некогда. Сквозь дым, валивший из-под полубака «Грома», все оставшиеся перебросились через поручни. Командир на секунду замялся, а затем, махнув рукой, повинуясь крику «Скорей, скорей!», тоже перешел на «Храбрый». Последним, если не считать двух сумасшедших, которых, несмотря на попытки, так и не удалось стянуть с их мест. Они бешено отбивались. «Храбрый» уже отходил от «Грома». Боцман в скором времени пропал за дымом, продолжавшим валить из средней части корабля, а торпедист, нелепо размахивая руками в сторону противника, все еще откалывал свой жуткий танец. Стеньговые флаги гордо реяли над тонущим миноносцем».

Отчаянный командир пожелал погибнуть со своим кораблем, но экипаж оказался против такого хода событий. И Ваксмут был насильно снят с «Грома» своими матросами. На всем протяжении боя рядом с командиром корабля «Гром» А. П. Ваксмутом стоял секретарь судового комитета Соловьев, руководитель большевистской организации на эсминце.

После Октябрьской революции Ваксмут остался не у дел. Он тяжело переживал упразднение Командующего Балтийским флотом и разложение личного состава экипажей. Ушёл с флота, что бы этого не видеть.

А.П. Ваксмут вспоминал: «Вскоре после большевистского переворота так называемый Центробалт в Гельсингфорсе, где находился почти весь действующий флот, заявил, что он не нуждается больше в командующем флотом и будут командовать они сами.

В это время действительно флот почти потерял свою боевую силу, лучшая часть команды разъехалась по домам, а оставшиеся занимались митингами и требованиями себе различных земных благ, вроде калош и т. д.

Не помню, по чьему почину, но было предложено всем офицерам собраться в Морском Собрании для решения — что же делать дальше?

Офицеры собрались в большом количестве. Не помню, кто председательствовал, но вспоминаю лейтенанта Ладыженского, говорившего о том, что до сих пор мы, офицеры, подчинялись всем распоряжениям, чтобы удержать боеспособность флота, но что теперь довольно, флот воевать не может, и мы можем делать то, что повелевает нам наша совесть, а не какие-то там комитеты, что мы не желаем быть участниками в развале флота.

Представители Центробалта, пронюхавшие про это собрание и сидевшие слева от председателя, очень заволновались, и после того, как были выступления нескольких офицеров о том, что нужно продолжать работать с большевиками, они успокоились, убедившись, что часть офицеров остается с ними.

Мое личное положение тогда было идеальным. Я был назначен в Минную оборону, где получил в командование строящийся сторожевой корабль «Чибис». Приехав на завод, я увидел лишь торчащие ребра шпангоутов. Корабельный мастер сказал, что мое присутствие может потребоваться не раньше чем через полгода. Таким образом, я жил на берегу, получая хороший оклад, а главное — не имея ни одного матроса под своим командованием. Между тем развал флота двигался большими шагами вперед. Многие офицеры, также потеряв веру и идею службы, предавались карточной игре и пропивали то, на что не имели права. В Морском Собрании, еще оставшемся не тронутым большевиками, с утра до вечера можно было видеть господ офицеров, играющих открыто на деньги в покер, а в городе на частных квартирах — в железку и банк, и невольно создавался вопрос — кто же еще несет службу на кораблях и остался ли еще кто-нибудь, кто интересуется кораблями?

Я решил обратиться за советом к контр–адмиралу Михаилу Андреевичу Беренсу. Он мне ответил: «Подождите, через неделю я еду в Москву, а когда вернусь, скажу вам, что делать».

В начале декабря 1917 года он вернулся обратно, и, явившись к нему, я получил пакет для передачи генералу Алексееву.

Михаил Андреевич сказал: «Поезжайте в Новочеркасск, где явитесь на Барочную улицу, № 2, передайте пакет генералу Алексееву, там создаются силы для борьбы с большевиками. По приезде в Петербург идите в кафе на Морской, там к вам подойдет капитан 1–го ранга Павел Михайлович Пиен, который расскажет, как ехать дальше».

Уезжая из Гельсингфорса, я многим из своих приятелей рассказал о том, что мне передал Михаил Андреевич. Почти все уверяли, что они также приедут, но приехали и остались только два брата Ильвовы — Борис и Сергей.

Придя в кафе, я сразу увидел Павла Михайловича, сидящего за столиком в штатском платье. Для тех, кто не знал Пиена, был установлен какой-то — не помню — условленный знак. Павел Михайлович повел меня в свою комнату, где он ночевал, — не помню, на какой улице, — и сказал, чтобы я пришел на следующий день за документами и пропусками для проезда на Дон.

Придя к нему на следующий день, я застал у него лейтенанта Де Калуго–Сунтона и мичмана Иванова с «Изяслава». Павел Михайлович выдал нам троим удостоверения, что мы рабочие, едем на Кавказ строить какую-то дорогу. Документы были со всеми печатями Советов.

С большим трудом втиснувшись в поезд, мы втроем двинулись через Москву на юг. Сунтон и Иванов решили заехать в Харьков, где в это время играла в оперетте знаменитая в Гельсингфорсе опереточная певица, а я решил заехать в Екатеринослав повидать свою мать и сестер. Было Рождество Христово 1917 года. На Екатеринослав наступали какие-то гайдамаки, в городе шла стрельба, и никто не понимал, в чем дело. Пробыв несколько дней у матери, я окольным путем добрался до вокзала и поехал дальше по направлению к Дону. Частью на поезде, частью на лошадях удалось доехать до станции Дебальцево в угольном Донецком бассейне, дальше начиналась «ничья земля» — верст на двадцать. Накануне моего приезда станция подверглась нападению белых или, как тогда говорили, «кадет», бродило много вооруженных типов, и казалось, будто все они смотрят на меня с подозрением.

Так что, когда попутчики предложили мне вместе с ними нанять подводу и ехать дальше на лошадях, я с радостью согласился, и вечером мы выехали с вокзала. Была новогодняя ночь, крутом тишина, все покрыто снегом, но на душе тревожно: что за попутчики и куда возница нас везет? А тут еще какие-то черные трупы валяются у дороги. На вопрос: «Что это?» — он говорит: «Да это кадеты, пускай их собаки растащат». Бедные мальчики, чем они виноваты?

Наутро нас доставили на следующую станцию, откуда мы по шпалам прошли верст шестнадцать и, наконец, оказались в стане белых. На вокзале юнкера в погонах, какой-то передовой отряд. Будто гора свалилась с плеч, все казалось каким-то чистым и светлым, таким знакомым и радостным! Мои попутчики тоже оказались офицерами, стали вынимать из чемоданов кто погоны, кто «Владимира», куда девалась мрачность и молчаливость, все говорят, и, кажется, готовы броситься на шею друг другу.

В этот же день, 1 января 1918 года, на хорошей лошади, уже поздно вечером я прибыл в Новочеркасск на Барочную улицу, где и поместился в общежитии. Здесь я встретил первого морского офицера Черного моря — лейтенанта Остолопова. На следующий день прибыли старший лейтенант Потолов и Елачич, а также два брата Ильвовы, Борис и Сергей.

Передав свой пакет генералу Алексееву через лейтенанта Поздеева, находившегося при штабе генерала, мы все отправились в Ростов, где на яхте «Колхида» капитан 2–го ранга Потемкин формировал морскую роту. Кроме капитана Потемкина, насколько я помню, там были: Потолов, Елачич, Ильвовы Борис и Сергей, лейтенанты Басов и Адониди, мичман Мельников, мичман Василий Тихомиров, кадет М. К. Векслер молодой мичман с «Петропавловска» — кажется, Петров — прибыл, когда мы были, уже в Батайске, где и был убит. Команда, главным образом, состояла из учеников местного мореходного училища, гимназистов и кадет. Приехали и мои попутчики Сунтон и Иванов, но, пробыв два дня, куда-то уехали, не понравилась им, видно, ситуация.