Сын адмирала Макарова

Все, кому дорог образ знаменитого и горячо любимого в народе адмирала, кого интересует его флотоводческая и научная деятельность, должны сказать слова благодарности автору книги «Дома Голубевых» Марине Полевой. Она, пожалуй, как никто другой, даже из тех, кто занимался специально биографией адмирала, приоткрыла нам историю его родственных связей, судьбу прямых потомков. Вот что пишет она: «А.С. Голубева с сыном Вадимом Голубевым и матерью Капитолиной Николаевной жили во Франции, возможно в Ницце. В воспоминаниях танцовщицы М. Кшесинской есть упоминание о ней.

Сын адмирала В.С. Макаров во время гражданской войны был начальником 1-го дивизиона артиллерии белой флотилии Верховного Правителя России адмирала А.В. Колчака. Затем он жил в Америке, куда, очевидно, переехали его мать и сестра. В США В. Макаров издал книгу о своем отце… Как сложилась судьба внука адмирала Макарова – Вадима – неизвестно».

Неизвестной пока остается и судьба зятя Макарова – Льва Викторовича Голубева.

Дом № 10 на Большом проспекте Васильевского острова народная молва прозвала «макаровским».

В нем с 1906-го по 1914 годы жила дочь адмирала С. О. Макарова — Александра Степановна Голубева (Макарова). В этом доме на Большом проспекте рос внук Степана Осиповича, Вадим, названный так в честь своего дяди – сына адмирала. Здесь, в одной из комнат особняка находился бронзовый бюст Макарова работы немецкого скульптора Шлейфера. Этот свадебный подарок Льва Викторовича Александре Степановне стоял здесь долго, пока в 1929 году не поступил в Русский музей. Здесь, в особняке, часто бывала вдова адмирала и его сын – Вадим Степанович. Сюда, по адресу Большой, 10 присылал он свои письма, когда какое-то время служил на крейсере «Адмирал Макаров».

Большую часть своей жизни сын знаменитого адмирала Степана Осиповича Макарова Вадим Степанович прожил в США как эмигрант. Эмиграция была не добровольной, а вынужденной. Вместе со многими морскими офицерами ему пришлось покинуть родину после проигранной белыми армиями гражданской войны. Вадим оказался достойным сыном своего отца. В чужой стране в экстремальных условиях он сумел преуспеть. Трудно даже в одной фразе определить, кем же был Вадим Макаров. Храбрый морской офицер Великой Войны, активный участник белогвардейского движения в годы Гражданской, изобретатель и успешный бизнесмен в Америке, филантроп, теннисист, яхтсмен и общественный деятель.

Он родился в 1892 году в семье главного инспектора морской артиллерии, героя ¬русско-турецкой войны контр-адмирала ¬С. О. Макарова и был третьим ребенком в этой дружной семье. Степан Осипович Макаров был женат на Капитолине Николаевне Якимовской (1859-1946) — дочери капитана 1 ранга Николая Фёдоровича Якимовского. Они познакомились на корабле "Великий князь Константин", совершавшем рейс из Балкан в черноморские порты и вскоре обвенчались. Это радостное для них событие состоялось в Одессе 2 ноября 1879 г. Известно также, что Капитолина Николаевна получила начальное образование в Бельгии в стенах иезуитского монастыря. Осенью 1882 года Степана Осиповича перевели служить на Балтийский флот, и они с Капитолиной Николаевной переехали в С. Петербург, где поселились на улице Моховой д. 7, известном также как "дом Головкина", в котором семья адмирала впоследствии жила долгие годы. В том же 1882 году у Макаровых родилась старшая дочь, Ольга (1882-1888) которая, к сожалению, скончалась в юном возрасте от скарлатины.

Сестра Александра, которую домашние называли Диной, была старше Вадима на девять лет. После гибели Степана Осиповича в 1904 году Александра Степановна была назначена фрейлиной при дворе Николая II.

Многотрудные обязанности отца не позволяли Степану Осиповичу уделять сыну много внимания. Зато мать, Капитолина Николаевна, внимательно следила за образованием и воспитанием сына. Кроме обычных гимназических классов большое внимание дома уделялось иностранным языкам. В возрасте двенадцати лет Вадим потерял отца. Назначенный командующим флотом на Дальнем Востоке, вице-адмирал С. О. Макаров погиб при взрыве броненосца «Петропавловск» в Порт-Артуре.

Из дневника Вадима Макарова:

«Хорошо помню, как отец прощался со мной. Был зимний, но очень солнечный день. Теперь-то я знаю из книг, что происходило это 3 февраля 904-го в 9 часов утра. Еще загодя в нашем кронштадтском особняке собралось множество гостей. Горничная подняла нас спозаранку, сестра и я надели гимназическую форму, но от занятий в тот день нас освободили. Отец и мама вышли в гостиную ко многочисленным гостям, никогда еще у нас не собиралось столько народу! Отец был в парадном мундире со всеми орденами, на боку висело золотое оружие за турецкую войну, я впервые видел его на нем, оно всегда висело в его кабинете над письменным столом. Мама выглядела великолепно, как всегда в таких случаях. Потом сестра рассказывала, что все дамы шепотом судачили о ее новом платье. Еще сестра сказала, что шил ей француз-портной самого модного ателье на Невском проспекте.

Отец бодро произнес несколько слов, никогда не забуду последних: „Мы русские. С нами Бог“. И перекрестился с поклоном. Все тоже перекрестились. Отцу подали адмиральскую шинель с меховой оторочкой, он подал маме котиковое манто, которое привез ей еще с Дальнего Востока. Все вышли, мы тоже, сестра была в шубе, я в гимназической шинели.

Вся улица была запружена народом. Отец сказал несколько слов, благодаря всех за проводы. Снял фуражку, поклонился на три стороны, перекрестился. Ему в ответ все тоже поклонились, осеняя себя крестным знамением. Отец усадил маму в открытые сани, прикрыл ей колени волчьей полстью.

Подошел к нам. Я очень боялся расплакаться, потому дал себе слово ни за что не сделать так. Сестра, как всегда, стала нервничать, разрыдалась, обнимая отца, целовала ему руки, даже не дала толком благословить себя. Потом отец подошел ко мне, поднял руку для благословения, опустил мне пальцы на лоб, на миг задержал движение. Пальцы у него почему-то были ледяные, я отлично это запомнил. И тут я разрыдался, словно мальчишка (а мне шел уже тринадцатый год, ростом я был почти с отца). Мне до сих пор ужасно стыдно, хотя никто не стыдил меня позже.»

Вот предсмертное письмо С.О. Макарова сыну:

«Дорогой мой сыночек! Это мое первое письмо, посланное именно тебе, а не в отрывках в письмах к маме, как бывало ранее. Ты уже подросток, почти юноша. Но я обращаюсь к тебе с другого конца России, как уже взрослому мужчине. Письмо посылаю своему старому другу в Кронштадт. Он найдет способ передать тебе в руки. Тут идет жестокая война, очень опасная для Родины, хотя и за пределами ее границ. Русский флот, ты знаешь, творил и не такие чудеса, но я чувствую, о чем ты пока никому не скажешь, что нам, и мне в том числе, словно бы мешает — не адмирал Того, нет, а как бы сбоку подталкивают, как бы подкрадываются сзади. Кто? Не знаю! Душа моя в смятенье, чего я никогда не испытывал. Начинаю уже чего-то улавливать, но смутно пока. Вот Верещагин Василий Васильевич что-то пытается объяснить, но сбивчиво, как все художники и поэты… Вот такое у меня настроение, сынок. Но знаешь об этом пока ты один. Молчи, как положено мужчине, но запомни. И еще объясняю тебе, почему адресуюсь помимо нашей любимой мамы. Запомни на всю жизнь: на женщин никогда нельзя перекладывать тяготы нашей мужской доли. Иной болван и трус может заявиться домой чуть ли не в слезах и супруге своей с порога: «Вот на войну посылают вроде. Стоит ли?» Что скажет тут любящая мать, жена, сестра? «Ни за что погибнешь. Ты у нас один. Отклонись уж как-нибудь». По-женски понятно, что с них взять. Но настоящий мужчина должен явиться домой бодрым и сказать: «Ну, дорогая, собирай меня в дорогу. Тут на границе веселое дело предстоит». Она поплачет, соберет тебя и успокоится, положившись на волю Божью. Обнимаю тебя, сынок. Учись старательно. Помогай маме и сестре. Бога бойтесь, царю служите. Твой Макаров — старший».

Казалось бы, сыну национального героя открыты все пути к успешной морской карьере. Стоило только намекнуть, и его бы приняли в Морской корпус в знак всеобщего уважения и заслуг его отца без вступительных экзаменов. Но Вадим решает идти своим путем и без всякой протекции в 1906 году поступает в младший общий класс Морского корпуса. Конкурс в это старейшее военно-морское учебное заведение России был большой. Вадим успешно выдержал экзамен по семи предметам и 7 сентября становится кадетом корпуса.

Домашнее воспитание и гимназия весьма отличались от суровых правил и нравов Морского корпуса… Об этом, в частности, свидетельствует аттестация его ротного командира после годичного пребывания Вадима в корпусе: «Очень нравственный и воспитанный мальчик. Правдивый, самонадеянный, болезненно самолюбивый, эгоист. Очень развитый, способный, очень старательный, интересующийся. К обязанностям и правилам относится аккуратно, товарищами не любим за гордость, кичливость и эгоизм. Владеет свободно языками английским и французским…» Интересно отметить, что на вступительных экзаменах в корпус Вадим по французскому получил высшую оценку в 12 баллов, а по родному русскому — всего 10. Спустя два года уже в старшем общем классе аттестация мало отличалась от первой. Также подчеркивались те же самые положительные и отрицательные черты кадета Вадима Макарова. Его ротный командир считал недостатки влиянием женского воспитания. Но корпус обтесал Вадима, и в старших специальных классах корпуса мы видим Вадима уже любимцем сверстников и одним из лучших гардемаринов. Об этом, в частности, свидетельствует производство Макарова в младшие унтер-офицеры. Этой чести в Мор¬ском корпусе удостоивались лучшие по успеваемости и дисциплине. Но не был таким уж примерным кадетом, а затем гардемарином Вадим. И проступки были, хотя и незначительные, но наказания суровые. Приходилось оставаться в корпусе в отпускные дни, когда товарищи его развлекались вдали от сурового начальства…

Из дневника Макарова Вадима Степановича (гардемарин Морского корпуса, девятнадцать лет от роду).

Сегодня мы закончили морскую практику на новейшем броненосном крейсере «Рюрик». На два часа назначен был торжественный обед в кают-компании. Пригласили всех нас гардемарин, но, к несчастью, кроме одного: фон В. вчера на берегу загулял, отправился, мерзавец, в публичный дом (их в Ревеле полно), опоздал, явился к тому же подшофе да еще надерзил вахтенному офицеру. Итог — трое суток строгого. Ему пойдет на пользу, а нам всем испортил настроение. Все, в том числе и командир крейсера, волновались, посетит ли корабль вице-адмирал Эссен. Он обещал, но нетвердо. В 2.30 старший офицер уже приказал было идти обедать, но тут как раз крикнул вахтенный матрос с марса, что адмиральский катер приближается. Тут же прозвучал сигнал «строиться», мы стали в одной шеренге с офицерами.

Катер лихо развернулся и точно стал у трапа. Как прилип. Потом мичман Д. рассказывал, что адмирал — лихой моряк, поэтому не только офицеров, но и унтер-офицеров подбирает к себе из числа самых лихих. На флоте его все обожают. Вице-адмирала я видел впервые. До чего хорош, без команды хочется стать «смирно»! Высок, плечист, борода густая, красиво подстриженная и без седины (хотя ему ровно полсотни лет будет в этом году, как раз к Рождеству). Строен, движется, как танцор Мариинского театра. А ведь он — начальник морских сил Балтийского флота («наморси», говорят на нынешнем телеграфном языке). Не шутка!

В кают-компании было тесно, для нас стол удлинили, а для адмирала, его флаг-капитана, командира и старших офицеров поставили особый стол поперек основного, все они сидели лицом к нам. В центре, естественно, Николай Оттович. Он встал, поднял тост за Государя, за веру Православную, за Россию и военных моряков, ее защищающих. Все встали, разом выпили из серебряных стаканчиков. Я тоже — первый раз в жизни. Какая гадость эта водка! Я чуть не поперхнулся. С трудом подавил кашель. Гардемарин С. заметил это, быстро налил мне в оловянную кружку холодного морса. Хороший он товарищ. Я выпил залпом, неприятное ощущение прошло.

Было провозглашено еще несколько тостов, командир, старший офицер, флагмех дивизии, прибывший вместе с адмиралом. Я уже больше ничего не пил, только поднимал стаканчик вместе со всеми. Он был полон, но не доверху, так наливают опытные вестовые в кают-компаниях, старшие объясняли, в море наливать по полной нельзя, можно пролить, а это плохая примета. Почему-то я очень волновался, почти ничего не ел, хотя старался этого не показывать.

Обед шел, в общем, почти так же, как обычно, когда в кают-компании собираются все свободные от вахты офицеры. Длился он не более часа. Я сидел в дальнем конце стола и разговоров адмирала со старшими офицерами не слышал. Подали мороженое. Через несколько минут адмирал поднялся. Все тотчас тоже встали. Адмирал поблагодарил старшего офицера крейсера за обед, велел позвать повара. Тот подлетел буквально через минуту, сильно запыхавшийся, очевидно, прыгал вверх из камбуза через три ступеньки. Адмирал поблагодарил его, а потом и вестовых. Говорили потом, что такого не слыхивали. Я сам видел, как у вестовых глаза горели от восторга. Затем адмирал, сопровождаемый командиром, двинулся к двери. Мы, гардемарины, застыли. И вдруг командир обратился к начальнику нашей практики кавторангу Новикову: «Благоволите тотчас послать гардемарина Макарова в адмиральскую каюту».

Я посмотрел на кавторанга в совершенном расстройстве. Он ободряюще сказал: «Не волнуйтесь, адмирал — сослуживец вашего отца, он, видимо, хочет о чем-то поговорить с вами». Я тут же пошел на ют, где под самым кормовым флагом адмиральская каюта, ни разу мне здесь не приходилось даже близко проходить. Помню, у самой двери я оправил форменку и ремень, потом постучал. Раздалось «войдите», и я открыл дверь. Адмирал, к моему удивлению, в каюте оказался один, даже его флаг-капитан отсутствовал.

Непринужденно улыбаясь, он поднялся, сделал шаг мне навстречу. Подал руку, предложил сесть, указав на кресло около стола. Сам опустился в кресло напротив, как равный. Задал мне несколько пустяковых вопросов о Морском корпусе и его воспитателях (я знал, что он его окончил тридцать лет назад). Потом вспомнил какие-то смешные мелочи из своей гардемаринской жизни.

Взял со стола коробку с сигарами, любезно протянул мне, никак не отнесся к моему отказу, не спеша выбрал сигару, раскурил ее, тоже не торопясь. Возникла естественная пауза. Потом он откинулся на спинку кресла, затянулся раз, потом другой и начал говорить, перейдя на «ты». Я слушал, не сделав ни единого движения. Говорил он негромко, в тоне совершенно светской беседы. Вот его речь от слова до слова:

«Вадим, ты, конечно, слышал, что я был верным сподвижником твоего отца. Мы с ним начали служить еще на Средиземном море, а закончили в Артуре, это ты тоже знаешь. Отец твой был выдающийся русский моряк и флотоводец, это еще при его жизни все понимали. Представь себе, хоть это нелегко сделать, что отец был еще и великим государственным деятелем России. Да, да. Это понимали немногие из его друзей, но хорошо понимали зато все враги России. Учти, у нас их много, а самые опасные, которые сидят в Петербурге. Они-то и погубили твоего отца в конце концов. Они, а не адмирал Того с его минерами. Не говори об этом лишнего, но запомни крепко».

(Николай Оттович говорил очень спокойно и ровно, однако сигара у него почему-то погасла, он повертел ее пальцами, хотел, видимо, зажечь вновь, но бросил в пепельницу и раскурил другую).

«Я рад, мы все, сослуживцы и ученики адмирала, рады, что его единственный сын и наследник идет по стопам отца. Я ведь за тобой слежу издали, с марса, так сказать (он широко улыбнулся). Я тобой доволен, отзывы о твоей службе хорошие (тут я позволил себе поклониться). Молодец. И знаешь, чем силен был твой отец? Храбростью, самоотверженностью? Ну, русского моряка этим не удивишь, мы флага не спускаем. Подлец Небогатов подвел нас в Цусиме, так и сидит в крепости, государь сохранил ему жизнь, а жаль, будь моя воля, приказал бы тотчас повесить его на рее (адмирал стукнул левым кулаком о стол, очень сильно и звонко). Думаешь, отец был талантлив, в этом дело? Да русский народ вообще невероятно талантлив, оглянись лишь вокруг. Так вот, главное, что Степан Осипович, царство ему небесное, имел упорство в достижении цели. Запомни же на всю жизнь (адмирал повторил по слогам): упорство в достижении цели. Вот главное, вот в чем ты обязан подражать отцу».

(Здесь он прервался, в дверь кто-то вошел, но я не обернулся; ни слова произнесено не было, адмирал лишь вынул часы из жилетного кармана, взглянул на них и сделал успокаивающий жест рукой).

«Теперь вот еще одно важное дело. Вадим, ты уже взрослый мужчина, к тому же моряк и воин. Говорю с тобой именно в таком качестве. Твой отец был великим сыном России, поэтому будущим сынам ее следует знать о нем. Знать все. Все, ты это запомни. Как тебе известно, многое из наследия Степана Осиповича уже опубликовано, в особенности о турецкой и японских войнах. Ну, о Ледовитом океане он сам, слава Богу, успел напечатать. Мы знаем, что и многое иное готовится для печати. Но дело вот в чем, ради этого я тебя и пригласил. Отец твой всю жизнь вел дневник, заносил туда свои наблюдения и мысли, оценки людей и событий. Никто их не читал, ибо никому он их не показывал. Мы все только догадываться можем, какие бесценные сокровища для русской истории там собраны. Учти также, говорю тебе прямо, что враги России знают о том не хуже нас. Понимаешь? Теперь все бумаги твоего отца хранятся у вас в доме. Скажу тебе прямо… (далее несколько строк зачеркнуты).

<…> Сегодня 27 октября, мамины именины. Как всегда, я утром зашел в ее комнату с поздравлениями. Она была вроде бы в хорошем настроении, что случается с ней крайне редко теперь. И я решился. Спросил ее, не могу ли я помочь ей в разборке отцовского архива. Она резко вскинула голову, стала говорить громко и в отрывистых словах, что она знает, что с бумагами этими делать, что понимает в этом не хуже меня и т. д. Когда мама раздражена, лучше с ней не спорить, а перечить ей вообще невозможно. Она, по своему печальному для всех нас обычаю, говорила еще очень долго, я дождался, когда она закончит, а потом попросил разрешения идти в Корпус и откланялся.

Вечером мама позвала меня сама. Она сидела за своим туалетным столиком, он большой, на этот раз там лежало несколько папок, на обложках — „Дело №…“. Спокойно и даже доброжелательно мама сказала, что все эти материалы лежали в письменном столе „адмирала Макарова“ (так она почему-то выразилась), потом она их взяла и хранила у себя, прикасаться к ним у нее не было сил. Теперь она к этому приступит. Она поблагодарила меня, что я об этом ей напомнил, и даже попросила прощения, что утром говорила со мной резко. Я был растроган до слез. Я стал перед ней на колени, целовал ей руки и говорил, как я ее люблю. Она заплакала».

Незаметно пролетели шесть лет обучения, и Макаров заканчивает корпус четвертым в списке из ста тридцати четырех человек. В мае 1912 года младший унтер-офицер Вадим Макаров был произведен в корабельные гардемарины и в числе лучших воспитанников осенью этого же года направился в учебное плавание на крейсере «Россия». Гардемарины посетили острова Мадейру, Канарские, Виргинские и Антильские. Плавание продолжалось более полугода. И на борту крейсера в октябре 1912 года все корабельные гардемарины были произведены в свой первый офицерский чин. Мичман Макаров получил назначение на крейсер «Адмирал Макаров». Летом 1913 года в Кронштадте при большом стечении публики открывался памятник его отцу. На Кронштадтском рейде был собран практически весь Балтийский флот. А на самой большой площади старинной российской морской крепости собрались, как тогда говорили, первые персоны флота и царского двора. Присутствовали и последний российский император Николай II с императрицей. В воспоминаниях А. Зернина красочно описывается эта церемония: «К намеченному часу все свободные от вахты офицеры, в белых кителях при сабле, съехали на берег и собрались на площади перед Морским собором. У подножья монумента с одной стороны почетный караул, с другой взвод матросов крейсера „Адмирал Макаров“, у них на фланге — сын адмирала, Вадим Макаров, молодой мичман, почти юноша. Тут же поблизости — вдова адмирала и ее дочь с мужем». Прозвучали торжественные речи, наступила пора сдернуть белое полотнище, закрывающее памятник. Но произошла заминка: полотнище не сдергивалось. Общую растерянность прервала четкая команда мичмана Макарова, который вместе с матросами бросился к памятнику и опустил запутавшееся полотнище.

На крейсере Вадим Макаров прослужил более двух лет. На нем и встретил начало Первой мировой войны, находясь в дозоре в составе бригады крейсеров Балтийского флота. Вскоре крейсер был привлечен к минным постановкам в Финском заливе, чтобы пре¬градить путь немецкому флоту к столице страны. За участие в минно-заградительной операции недалеко от Данцигской бухты в конце 1914 года Вадим Макаров был награжден своим первым боевым орденом св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. (Мечи и бант говорили о том, что орден получен за участие в боевых действиях.) На крейсере «Адмирал Макаров» существовал обычай награждать офицеров, прослуживших на нем два года, специальным золотым жетоном с названием корабля. Так мичман Макаров стал обладателем жетона, на котором было выгравировано имя его отца. В кампанию 1915 года крейсер принимал участие в активных боевых действиях, а мичман Макаров «за мужество и распорядительность, проявленную в бою с германскими крейсерами у острова Гогланд» был награжден орденом св. Анны 4-й степени. Знак этого ордена крепился на эфесе сабли и кортика, и там же помещалась надпись: «За храбрость». В начале 1916 года по личной просьбе переводится в Минную дивизию и зачисляется слушателем офицерских артиллерийских классов. Минная дивизия в то время комплектовалась новыми эсминцами типа «Новик» — последним словом тогдашнего военно-морского кораблестроения. Многие офицеры стремились попасть на эти корабли, не имеющие тогда аналогов в других странах. Зачисленный на один из таких эсминцев — «Орфей», Макаров принимает активное участие в доводке артиллерии корабля. Нужно было не только самому разобраться в новой артиллерии, но и научить всему матросов. Особенно остро стояли вопросы управления артиллерийским огнем.

Из дневника Макарова Вадима Степановича (мичман Минной флотилии Балтийского флота, двадцать три года от роду).

Итак, свершилось. Государь император подписал манифест о войне с Германией и Австрией. Вчера весь экипаж нашего минного заградителя стоял на молитве, очень истово молились все, от командира до двух кочегаров, отпущенных по этому случаю досрочно из карцера. В моей роте служат два татарина с Волги, хорошие матросы, мусульмане они. И вижу краем глаза: оба преклонили колена и истово крестятся, внимая возгласам о. Арсения. А ведь никто и никогда не склонял их к этому. Да, наверняка они чувствуют себя сейчас воинами-защитниками Великой России, русскими! Какая чудесная страна наша родина! Она истинная мать всех своих сынов, даже инославных, даже неверующих по недомыслию своему. (Ну, неверующих по злобе ничем не проймешь.) Прав был наш поэт, что все наши языки — русские, и калмык, и тунгус.

Написал вот, а теперь думаю: ну, а финн? Он ведь тоже сын Великой России. Послужив в Ревеле и Гельсингфорсе, хорошо изучил их. Молчаливый, скрытный и злой народ. Ну, ладно, мы, русские, тоже не мед, чего уж тут. Но мы же их не презираем, не угнетаем. Напротив, ограждаем их в Эстляндии от остзейских помещиков, а в княжестве Финляндском — от шведских. А те суровые хозяева, не то что мы, они бы их без нас в дугу скрутили. Но не только не благодарны, а ненавидят нас. Я это четко почувствовал, когда недавно заполыхало войной тут на Балтике. Даже лица их, вечно угрюмые, вдруг стали делаться чуть светлее при встречах друг с другом.

Нет, нет. Почувствовал я их вражду к России ранее. Сейчас вот посмотрел свою тетрадь за 907-й год, там не записано о том, а зря. Так вот, еще кадетами шли мы в шхерах в шлюпочном походе, вел нас курсовой офицер кавторанг Т., старый балтиец, тогда уже нестроевой. Я как раз шел в головной шлюпке, на корме — кавторанг. Проходим очередной узкий проливчик, кругом безлесные каменные островки, унылые, плоские. Вдруг каперанг: «Стой, суши весла!»

Он поднялся, взял рупор, поднес к губам и обратился, как положено, к кормовым трем шлюпкам, мы ведь и так услышим: «Гг. кадеты, перед вами лежат развалины английского парохода „Джон Графтон“. В 905-м враги отечества загрузили его оружием и гранатами, чтобы передать террористам на земле Великого княжества Финляндского. Господь покарал их, натолкнулись они на каменья, а потом взорвали свою посудину да разбежались кто куда. Капитаном у них был финн, команду собрали из разного портового сброда, а коноводами служили, как положено у них, жиды-эмигранты. Смотрите и запоминайте о кознях врагов России. А теперь — загребные, внимание, за-мах, за-мах! Следовать за мной!»

Прошли мимо ржавых обломков судна, каких множество на любой береговой линии. Но мне этот случай запомнился. Оружие заговорщикам? Ну, кинжал тайком, ну ящик ружей контрабандой, это понятно. Но целиком загрузить морской пароход?!

В конце того же лета я проводил отпуск вместе с мамой в имении адмирала Р. под Лугой. В Лужском епархиальном управлении оказалась превосходная библиотека, я часто брал там книги. Однажды полюбопытствовал у пожилого, подслеповатого батюшки, отца-библиотекаря, не слыхал ли он чего о том злосчастном пароходе. Он даже как бы обрадовался моему любопытству и тут же дал мне прочесть брошюру «Изнанка революции. Вооруженное восстание в России на японские средства», издание, кажется, суворинское.

Не сделал я тогда выписок, но содержание хорошо помню. Главой интриги стал полковник японского генерального штаба, бывший военный атташе микадо в Петербурге. Еще в ноябре 904-го он связался с «Финской партией активного сопротивления» (кто такие?). Затем дело перенесли в Европу, там связались с революционерами-эмигрантами (все до одного евреи!), называются имена некоторых: «Ленин», «Красин», «Литвинов» — псевдоны, ясное дело. Японцы им деньги, они им — связи в России («явки», как у них выражаются). Словом, снарядили целый пароход с оружием и бомбами. Они, мерзавцы, трижды ходили из Копенгагена с полным грузом, два раза удачно, на третий нарвались на каменистую отмель. Ну что взять с иудеев-заговорщиков, но где же русский Балтфлот?! Ведь на Аландских островах — постоянная морская разведка, круглосуточные дозоры!

Помню, возвратился я в сентябре в корпус, хотел спросить подробности у кавторанга Т., узнаю вдруг: отчислен. Представляюсь новому курсовому офицеру, ст. лейтенанту Б. (молодой, для строевого моряка слишком гладкий, пенсне на толстом носу, кучерявый, но уже лысеет). Спрашиваю о «Джоне Графтоне», отвечает: «Учтите, кадет Макаров, армия вне политики, а флот тем более». «Позвольте, — говорю, — на броненосце „Потемкин“, я сам читал статью, был одесский еврей Фельдман, который…» «Кадет Макаров, советую вам не читать черносотенных газет, ваше дело — быть морским офицером, а не казаком с нагайкой». Холодно кивнул мне, я откланялся и вышел.

Странным это мне тогда показалось, но не теперь. А помог, как часто это со мной случается, покойный отец. В «Морском сборнике» готовится еще одна публикация его архивных материалов. Мы с мамой отобрали кое-что. Она хоть и несколько сдала в последнее время, но когда занимается делами отца, преображается, даже молодеет внешне. Речь зашла у нас о предвоенных годах (1901–1903), когда отец служил начальником Кронштадтской военно-морской базы. Спрашиваю: а почему Небогатов сдал остатки русской эскадры под Цусимой? — Выкрест, Россию всю жизнь ненавидел, я хорошо помню его намеки, но особенно его кривоногой и чернявой супруги. — А генерал Куропаткин? — Масон (я тогда не понял, что это такое, но переспрашивать не стал). — Мама, спрашиваю, даже несколько оробев, а вот наш морской министр Григорович, ведь служил с папой в Артуре, папа его выдвигал, я знаю, но почему он всем бунтовщикам, приговоренным к смертной казни, исполнение приговора не утверждает, хотя мне рассказывали, что там такие страшные случаи бывают, что…

Тут мама вскинула голову и пристально взглянула на меня. Я прервал речь.

— Масон, — отчетливо и со значением произнесла мама, — но ты в эти дела не суйся. Отец твой все понимал, но молчал, даже мне не говорил, хотя я догадывалась. Я еще в Бельгии, где воспитывалась при католическом монастыре, узнала кое-что, объяснил мне францисканский монах. Молоденькой девушкой была, глупая вроде, да не очень, как видишь. Учти, отца твоего не адмирал Того погубил, а другие, здешние.

(У меня забилось сердце: те же слова сказал мне когда-то Николай Оттович, но ведь они с мамой даже не знакомы толком!)

— Учти, продолжала мама, — тебя устранить куда легче, чем твоего отца, а ты у меня…

Тут она заплакала очень горько, я принялся утешать ее. Разговор у нас более не возобновлялся.

<…> И вот теперь война. Почему, я не понимаю! Ведь с Германией у нас никаких взаимных противоречий вроде бы нет, ни территориальных, ни хозяйственных. А с нашей «союзницей» Англией у нас всю историю шла распря. А масонская Франция, наш денежный Шейлок? Что за «сердечное согласие» такое, «Антанта»? Что за «друзья» у нас? Не понимаю. Ничего не понимаю. А отца нет.

Заканчиваю. Вечером уходим в море, начнем ставить, как сказано в приказе Генмора, «центральную минную позицию». В Финском заливе набросаем тысячу мин, сделаем «суп с клецками», как шутят матросы. Сбереги нас, Господи!»

В конце 1916 года Вадим Макаров производится в лейтенанты. Он отрицательно отнесся к революции, понимал, что немцы решат воспользоваться ею и повести решительные боевые действия на Балтике. Надо было противостоять противнику. Этому активно мешали левые агитаторы. Макаров не скрывал своего отношения к ним. Не раз распоясавшиеся демагоги призывали убрать лейтенанта. Вадим вспоминал, что частенько приходилось спать с двумя револьверами под подушкой. Но матросы и унтер-офицеры эсминца видели в лейтенанте Макарове высококвалифицированного специалиста, и когда Вадим на некоторое время перешел служить на английскую подводную лодку, то на нее была отряжена целая делегация, упросившая его вернуться на корабль. Вот что он сам писал об этом периоде: «… к тому времени революция мне настолько опротивела, и было столь очевидно, что флот развалится в ближайшие три месяца, что оставаться на флоте не имело никакого смысла. Пользуясь некоторыми связями, которые у меня имелись, я устроил себе командировку за границу и в мае месяце 1917 года выехал из России, по¬лучив назначение в Америку помощником военного агента».

Дневники Макарова-младшего дошли до нас частично, как и записные книжки его отца. Поблагодарим историка С. Семанова и писателя А. Сегеня за возможность пользоваться сегодня этими замечательными источниками.

Из дневника Макарова Вадима Степановича (лейтенант флотилии Северного Ледовитого океана, командир миноносца «Грозный», двадцать семь лет от роду).

«Открыл тетрадь, три месяца не делал записей. Даже в Рождество не подвел итог года, как делал это всегда. Так тошно, так тоскливо, так безысходно, что не только записывать, думать-то не хочется. Грех уныния гложет меня, как и всех нас, прости прегрешения наши, Господи!

Вчера вернулись с дозора, германские подводные лодки постоянно шныряют в наших водах. Стиснув зубы, смотрим мы на них издали. Теперь мы с немцами „союзники“, в начале месяца подписали в местечковом Бресте „мир“ (несколько слов зачеркнуто)… С опозданием получили телеграмму РОСТА, что 1 марта немцы заняли матерь городов русских Киев. Там сидит какая-то „рада“ (что такое?), она и отдала Вильгельму всю Малороссию. Ужас, бред — над градом Святого Владимира подняли флаги кайзера и какого-то „украинского правительства“. Впрочем, в Петрограде немногим лучше… (зачеркнуто).

Адмирал Кетлинский в штабе флотилии сказал, что следует ожидать высадки в Мурмане чужих войск, германцев или англичан. Мы все понимаем, что говорит он так, „для публики“ (для чужих, гражданских людишек, что постоянно толкутся в штабе). Англичане на море неизмеримо превосходят немцев, особенно в наших широтах, высадка их невозможна, разве что малые группы с подлодок. А у нас даже порт прикрыть нечем. Наши корабли гниют у причалов. Личный состав сухопутных частей в большинстве своем находятся в бегах, а те, что еще сидят в казармах, так от них только вред один. Пьют, совершают наглые грабежи среди бела дня, а то и устраивают настоящие набеги на припортовые или вокзальные склады.

Мой миноносец воевал еще в Японском море, еле держится на плаву. Вчера штормило лишь на шесть баллов, качало средне, но я всем существом чувствовал, стоя на мостике, что корпус корабля вот-вот начнет разваливаться. На четверть команда не укомплектована, дисциплина… не хочу записывать, мне стыдно.

Перед самым Рождеством специальным поездом прибыли из Петрограда „комиссары“. Один явился ко мне на „Грозный“, мелкий чернявый типчик, одетый почему-то во французский сухопутный китель без каких-либо знаков различия. Представился, как чихнул: Зоф. Кто такой? Спросить не у кого. Говорить теперь боятся даже офицеры (виноват, „командиры“!), чего на флоте не наблюдалось никогда. Вместе с комиссарами прибыло какое-то „ВеЧеКа“, так, что ли, пишется? Они разместились в доме бывшего начальника порта, на чердаках поставили пулеметы. Ничего доброго мы от них не ждем.

Когда неделю назад выходили в море на боевое патрулирование, я доложился, как теперь заведено, этому самому Зофу. Думал, он пойдет с нами, а в походе к нему присмотрюсь. Нет, в море он идти отказался, но велел считать своим „заместителем“ кочегара Горбачева — пьянчугу и вечного штрафника. Тот аж раздулся от гордости, и все время торчал со мной на мостике. Правда, он не просыхал от спирта, а потом морская болезнь его доконала, отсыпался и опохмелялся в каюте старшего офицера.

Возвращаемся, едва пришвартовались, Зоф тут как тут, поднимается на борт и не здороваясь: „Где комиссар?“ „Говорят, в каюте старшего офицера.“ „Как вела себя команда?“ „Замечаний нет“, — отвечаю. Да, думаю, разбирайся-ка ты с ними всеми сам… (далее несколько строк зачеркнуты).

<…> В свою подслеповатую клетушку приехал уже давно, напился чаю, согрелся, но успокоиться никак не могу. Хоронили мичмана Соколова, позавчера его убили днем в двух шагах от пирса. Он сдал вахту на миноносце, направился к дому, но зашел, как обычно, в храм Св. Николая (очень верующим был). А у собора на площади — „барахолка“, какое гнусное выражение! Вся наша нынешняя жизнь в том, вся Россия во власти „барахла“, мы им засыпаны и задавлены. На площади пьяные матросы привязались к нему — отчего, зачем, никто не ведает. Видно, сдуру. Он что-то ответил, его толкнули, стали бить, он сопротивлялся, человек мужественный. И тут кто-то из них пырнул его ножом, попал прямо в сердце. Смерть мигом, а матросня — в разные стороны.

Свидетелей множество, все видели, как до происшествия матросы пили спирт и матерились, один орал на весь базар, что пьют неразбавленный. Был уже вечер, темнело, лиц никто не запомнил (или сделали вид, что так). Да и толку что. Где искать? А главное — кто станет искать?!

Отец Афанасий чудесно отслужил поминальную. „Погиб Алексей, Божий человек, на службе Отечества православного, оберегая его от безбожных языков лютых…“ Сил нет. Надо взять себя в руки.

<…> Очнулся после потери сознания. Выслушал рассказ мичмана Шульца (он и дотащил меня сюда из каюты миноносца, где я лег на койку и не смог подняться). Без сознания был восемь суток. Ничего не помню, хотя, говорят, часто бредил. Шульц и боцман Филиппов постоянно навещали, боялись надолго оставить одного. Хозяева оказались чудными, коренные поморы, люди в обхождении вроде бы суровые, но в душе — бездна доброты. Они присматривали за мной, говорили, я метался, сбрасывая одеяло и шинель, боялись, что я простужусь. Как только наберусь сил, пойду в храм помолиться за моих спасителей.

Рассказали мне все последние новости. Их много, и они ужасны. Вчера высадились в Мурмане англичане. В штабе флотилии накануне шептались, что соединение „неизвестных кораблей“ замечено на дальних подступах к заливу. Зоф и другие надеялись, что это немцы, уж очень им того хотелось. Но мы-то заранее знали, что англичане тех сюда ни за что не допустят. Дураку ясно, что в Мурмане немцы получат первоклассную базу подводных лодок для их действий в Северной Атлантике. А то сейчас англичане и американцы по сути заперли их лодки в Немецком море.

К вечеру выход из залива был блокирован английскими эсминцами, все корабли нашей флотилии остались у стенок или на якоре. Комиссары и люди из „ЧеКа“ умчались на всех парах, оседлав паровоз с одним вагоном. Жители попрятались в домах, солдатики („красноармейцы“) сбежались в казармы, а матросы — по кораблям. Все притихло. „Толкучка“ опустела.

Нет, все прошло тихо. В порту высадилась английская морская пехота. Все жители, в особенности местные женщины, были удивлены до умопомрачения, когда здоровенные, заросшие щетиной молодцы двинулись по улицам в коротких, до колен юбках. А из-под них выглядывали узловатые ноги в разноцветных шерстяных чулках. Русские дамы, глядя на них, испуганно крестились. А мы, офицеры, смеялись. То были шотландские части, у них форма такая, только и всего. Мне еще в Англии разъясняли, что юбка у мужчин всего мира — древнейшая форма одежды, а наши штаны и брюки возникли совсем лишь недавно.

<…> Вчера вечером офицеры флотилии собрались в кают-компании крейсера „Аскольд“. Командир крейсера каперанг Павлов вел офицерское собрание флотилии (мы все без команды стали называть себя „офицерами“, а не „командирами“). Он сразу сообщил вслух то, о чем все шептались: контр-адмирал Казимир Кетлинский отбыл вместе с комиссарами. Я, как и многие, не знаю, как к этому отнестись. У нас теперь законной власти нет, каждый волен поступать по своему выбору. Вот только напрасно Кетлинский уехал, как с подножки соскочил: ни преемника себе не назначил, ни даже прощального приказа по флотилии не отдал.

Каперанг предложил нам обсудить единственный вопрос: как надлежит поступать офицерам в данной обстановке. Все молчали. Молчание длилось довольно долго. Я чувствовал, что ужасно боюсь, вдруг мне сейчас предложат выступить, внести предложение, а я… Я в растерянности, как и все. Но к тому же не вполне еще оправился, голова кружится, лоб в испарине, слабость, сухость во рту, мучает неуемная жажда.

Наконец решительно поднимается ст. лейтенант Бобров. Ну, уже ясно было, что он скажет. Он резко выступал против заключения мира с германцами в Бресте, честил его публично, в том числе и перед матросами, последними словами. Адмирал Кетлинский вроде бы признавал власть петроградского „совета комиссаров“, поэтому сделал ему внушение („армия вне политики, а флот тем более“, эту сомнительную истину я слышу уже давно; удивительно, что на нее опираются именно те, кто Россию не очень любит, и чем менее любит, тем чаще опирается). Ну, а когда в Мурман приехали Зоф и другие комиссары и „вэчекисты“, он скрылся, иначе несдобровать бы ему.

„Власть в Петрограде захвачена немецкими агентами… Мы этому „совету комиссаров“ не присягали… Надо освобождать Россию от германской оккупации и от германских агентов… Я со своим эсминцем выхожу вместе с нашими союзниками англичанами топить немецкие подлодки…“ — так вот примерно он сказал, и сказал очень горячо.

Никто не возразил ему. Впрочем, никто и не разделил его горячности. Раздалось лишь несколько кратких реплик, в целом они были в том же духе. Я молчал.

Каперанг дождался, когда опять наступила тишина. Выждал минуту и подвел итог: „Остаемся на кораблях и в частях вместе с командой. Каждый пусть сам решает по совести, как русский человек и патриот. Поскольку контр-адмирал Кетлинский отсутствует по неизвестным причинам, временно обязанность командующего флотилией принимаю на себя. Соответствующий приказ за моей подписью вы получите завтра к 9.00“.

Расходились мы тоже молча. Я медленно шел, и все время думал: правильно ли я поступил? Долго бродил в сумерках, решая, наконец, заключил: да. Когда нет твердого решения в душе, нельзя со словами вылезать. Теперь мне ясно: надо осмотреться, выждать. Посмотреть, как станут вести себя британцы, это раз. Что скажет теперь „совет комиссаров“, это два. Ленин и Троцкий, говорят, переезжают в Москву. Это уже тем хорошо, что Первопрестольная опять станет столицей, отец мечтал до этого дожить.

Сижу вот перед керосиновой лампой, записываю, а все думаю, думаю. Вот отец, как бы он поступил в подобном случае? Помню все его записи, изучил вроде бы всю его жизнь, но такого жуткого раскола он не переживал. И тут меня осенило! Вот его верный и самый, как теперь ясно, талантливый ученик и продолжатель Николай Оттович (царство ему Небесное!), вот он-то нечто подобное как раз переживал. После сдачи Артура он попал в плен. Японцы тогда к нашим офицерам были великодушны, уж больно геройски сражались, а потому всем, кто давал подписку более не участвовать в войне, отпускали на все четыре стороны. Некоторые уехали, а каперанг Эссен остался. „Я, — сказал он, — всегда должен быть вместе со своими офицерами и матросами“.

Верно! Так поступил бы и отец, так сделаю и я».

Из дневника Макарова Вадима Степановича (капитан второго ранга, старшего офицера крейсера «Аскольд», тридцать лет от роду, Великобритания, Лондон).

«После долгого перерыва просмотрел записи. Весною 918-го у меня была помета: „три месяца не писал“. Тогда мне это казалось чем-то невероятным. Увы. Теперь перерыв составил более полугода. И вот незадача: времени было как раз сколько угодно, здоровье ни в чем не подводило, а вот — не мог, и все. Воистину, счастье Божие внутри нас.

Стоим в лондонском порту на приколе. Наш „Аскольд“ был построен в Германии точно в начале века, сейчас ему 21-й год, две войны пережил, разруха третьей, гражданской, его доконала, место в музее. Как мы прошли в прошлом году через Северную Атлантику и не потонули — чудо святителя морского Николая. Смазочных масел почти не было, уголь скверный, дымовые трубы постоянно засоряло, отчего тяга в котлах была отвратительной. А тут еще сильная качка, к тому же постоянная течь в трюме. Но дошли как-то.

Корабль весь в ржавых разводах, смотреть больно. Все, отвоевался наш славный крейсер. Из команды осталось только 4 офицера, 4 унтер-офицера, 12 матросов. Я за командира, а где теперь командир, точно не знаю. Как сошел на берег, так и не вернулся. Изредка получаю от него почтовые открытки то из Ливерпуля, то из Белфаста, передает приветы, но о себе ни слова. Думаю, подрядился на британский торговый флот.

Делятся тут наши люди на два разных клана: одни цепляются за последний клочок России, хоть и ржавый (как я), другим просто некуда деться — здесь безработица, никому лишние моряцкие руки не нужны. А тут хоть есть кров и остатки консервов. Слава Богу, кок у нас отменный: выменяет у негров овощи — вот и борщ. А меняет он их на бронзовые гильзы от шестидюймовых орудий. Он их наждаком начистит, сверкают на солнце, как позолоченные. Он деловито шутил, что устраивает мены с черными матросами только в солнечную погоду. Русская смекалка! А интерес к нам у них потому, что во всех европейских портах уже знают, что русские тут, значит они беженцы и можно выменять золото за связку бананов. И смех, и грех.

Давно уже осторожно намекали мне британские морские офицеры, которые нашему бедственному положению очень сочувствуют, что торговые представители красной Москвы ведут переговоры о передаче им нашего крейсера. Поначалу я недоумевал: зачем, ведь он до Кронштадта может не дотянуть. Вежливые и осторожные британцы определенно дали понять: металлолом, деньги.

Ну, понятно. Английские мартеновские печи и без того загружены переплавкой трофейных немецких кораблей, да и своих старых. Мысль о том, что наш славный крейсер будет продан кому-то „на железо“, как породистая лошадь „на мясо“, еще более сгущает мою душевную тоску. Что ж, киевский князь Аскольд водил победные дружины под Константинополь, а потом убит был, и даже могила его затерялась в людской памяти.

Все время думаю, как быть дальше с моими подчиненными? Офицерам возвращаться домой нельзя — „белогвардейцы“ (никакой белой гвардии у нас на Севере не существовало, но в ЧеКа о таких тонкостях не спросят — к стенке, и все тут). Унтер-офицеры, матросы? Ходил я в здешнюю контору Нансена, обещали помочь: ведь он сам моряк, шутили его служащие, да еще плавал в ваших водах, уж всяко должен оказать содействие…

А я-то? Тридцать лет, ни кола, ни двора. Мама умерла, что с сестрой, не ведаю. Имущества никакого, наличность — и сотни фунтов не наберется, да и то берегу, как скряга. Правда, мне предлагают идти на английскую службу, по минному делу. Уже в 917-м они звали для этой цели адмирала Колчака, а американцы, так те даже настаивали. Наши специалисты по минному делу считаются лучшими в мире еще со времен Крымской войны. Недаром отец часто говорил: „В душе я — минер!“ Отец, отец, как хорошо, что упокоил тебя Господь еще загодя до наших смут.

<…> Вчера на крейсер явились трое в штатском в сопровождении британского кавторанга. Один был „наш“ из торгового представительства Советов. В каких только местечках отбирают они подобных еврейцев?! Нагл, развязен донельзя, самоуверенно презрителен. По-английски говорит с еще более отвратительным акцентом, чем по-русски. Неужто такие вот существа заправляют сейчас в Москве? Какой ужас.

Ну, решено: Советы забирают несчастный крейсер, мелочное Британское Адмиралтейство взыщет с них некую сумму за его „содержание за рубежом“ (да, так и написано в проекте договора! Какое „содержание“? Мы почти целый год даже питались только русскими консервами и галетами). Отбуксируют наш „Аскольд“ в Вильгельмсхафен, а там разрежут. А у Советов с немцами старые расчеты, столкуются.

С командой все решилось: один унтер-офицер и четверо матросов идут на крейсере, а потом возвращаются на родину. Храни их Господь. Два других унтер-офицера и дюжина матросов остаются пока в Лондоне на попечении нансеновского комитета по оказанию помощи беженцам и военнопленным. Ну, а я с боцманом Куликовским и коком Федоровым, мы все втроем — в Америку!

Да, впервые сделал я об этом запись, все не решался, хотя предложение поступило еще в Рождество, три месяца назад. Думал, думал и вдруг как-то сразу решил.

„Жребий брошен“, как сказал классический герой. История эта такова. В порту постоянно шнырял американец, представитель судостроительной компании в Бостоне (узнал, что крупная и одна из старейших в Америке). Познакомились мы через британских моряков, потом он пару раз зашел ко мне, расспрашивал о том, о сем. Потом прямо и без обиняков, истинно по-американски, обратился ко мне с предложением. А именно — должность инженера при фирме, причем с четко определенными обязанностями: я должен работать с представителями Морфлота США, который является основным заказчиком их заводов.

Узнал, что ли, америкашка, как я служил в такой ипостаси весь 916-й год на Невском кораблестроительном? Или совсем просто: потому обратился, что я говорю по-английски гораздо лучше, чем он, как тут не вспомнить мою дорогую бонну леди Элен! Как не вспомнить трогательную маму! Счастливые, ушедшие времена…

Я не отказал (нужда подсказывала), но поначалу колебался — даже склонялся к отказу. Уехать на другой берег Атлантики, в провинциальную ту дыру, значит отрезать себя от России. Как минимум надолго, а по сути навсегда, я ведь не юнга. Стал, как обычно, искать совета и опыта в жизни отца. Не сразу, но нашел, нашел, как всегда!

Отец, готовясь к созданию своего „Ермака“, посетил Соединенные Штаты, изучал работу американских ледоколов на Великих озерах. Записей о том у него уйма, много общался он и со своими тамошними коллегами, гражданскими и военными. Английский он знал превосходно, я даже сейчас держу в памяти его четкое произношение.

И что же? А у него осталось очень положительное впечатление об американцах: деловиты, ухватисты, очень предприимчивы, грубоваты, зато прямы и просты в отношениях. Отцу это нравилось, он всю жизнь страдал от недостатка практичности в нас, русских. Более того, отец обратил внимание на значительную схожесть в строении национального характера американцев и русских. В последнем случае он имел в виду не беглецов из нищей Сицилии или потомков черных рабов, не выходцев из российской „черты оседлости“, а тех, настоящих, „восп“, как они себя именуют. Главное тут сходство, по его словам, — размах, лихость. Он даже сравнивал любимого героя американского фольклора — ковбоя с любимым русским народным героем — казаком.

Верно. Еще в Мурмане я много общался с англичанами и американцами (переводить приходилось). Бесспорно, англичане более воспитанны и культурны, но в них видна спесь, взгляд свысока, хоть это очень прикрыто. А те — душа нараспашку, хотя не только грубоваты, но даже бывают настырны. И кстати, большинство из них весьма деловиты.

Итак, едем. Фирмач, заключая контракт, вставил туда по моему настоянию пункт, что имею право взять с собой „адъютанта“ и „денщика“, переезд их идет полностью за счет „приглашающей стороны“. Легко согласился. Судно-то их, ничего не стоит взять двух лишних едоков. А они рады-радешеньки. В Советскую Россию им нельзя: унтер воевал с красными под Шенкурском, отличился даже, в газетах о том напечатали. А у кока отец — сельский батюшка с Валдая, многодетный, вытащили его из дома и убили прямо у церковных врат; какой-то жид-комиссар верховодил. Он их видеть не хочет, но не за себя боится, а за одиннадцать своих младших сестер и братьев.

Едем. Спаси нас, Господь, заступись за нас, Пречистая, укрой нас, святой Николай-угодник, покровитель плавающих и путешествующих!»

За одно высказывание Макарова-младшего (вслед за талантливым учеником его отца адмиралом Николаем Оттовичем Эссеном) о том, что С. Витте заключил в Портсмуте договор с японцами и лихварями (ростовщиками) в ущерб России, сыну адмирала ничего хорошее не светило. Да и слова матери: «Учти, отца твоего не адмирал Того погубил, а другие, здешние», он помнил хорошо.

На новой должности в США Макаров провел около полутора лет. Он исправно исполнял свои служебные обязанности, читал лекции офицерам американского морского генерального штаба и артиллерийского управления. В частности, американских морских артиллеристов он знакомил с неизвестной для них системой управления артиллерийским огнем, принятой на русском флоте. После приезда в США российской военно-морской миссии под руководством адмирала Колчака Вадим Макаров был назначен его флаг-офицером. Еще ранее он получил патент на прибор управления зенитным артиллерийским огнем и в Америке доводил его для практического применения.

В октябре 1918 года, узнав о начавшейся борьбе с узурпаторами, захватившими власть на родине, Вадим выехал во Владивосток, а оттуда стал пробираться в Омск. В ноябре 1918 года лейтенант Макаров прибыл в Омск. Вскоре здесь было сформировано правительство, а Александр Васильевич Колчак провозглашен Верховным правителем России. При Омском правительстве образовали Морское министерство, которое незамедлительно принялось за создание речной флотилии. Уже весной следующего года она должна была начать действовать на Каме. Основой корабельного состава флотилии стали захваченные белыми в Перми пассажирские и грузовые суда. Их предстояло вооружить артиллерией, для размещения которой такие пароходы не были приспособлены.

Сложность заключалась еще и в том, что артиллерийские орудия и боеприпасы к ним предстояло где-то найти. Именно эту проблему и предстояло решать Макарову, назначенному на должность начальника минно-артиллерийского отделения Морского технического управления. В этой ипостаси он прибывал до августа 1919 года и, забегая вперед, нужно сказать, что со своими обязанностями офицер справлялся хорошо. В апреле 1919 года "за отличия по службе" лейтенант Макаров был награжден орденом Св.Владимира 4-й степени и произведен в старший лейтенанты. Такое отличие говорит само за себя.

В этот период он последний раз встретился с адмиралом Колчаком. В книге И. Ф. Плотникова следующим образом описывается эта встреча: «В феврале 1919 года адмирал Колчак посетил Пермь. К его вагон-салону подошел морской офицер и попросил охрану и дежурного адъютанта доложить, что он, лейтенант Вадим Степанович Макаров, просит адмирала принять его… Колчак чрезвычайно тепло встретил Макарова, обнял его. Долго беседовали. Колчак хотел обезопасить сына боготворимого им адмирала от возможной гибели, и он предложил ему перевод в Морское министерство. Вадим отказался». В начале навигации 1919 года Макарова назначают флагманским артиллеристом Камской флотилии. Он принимает участие в боях против кораблей красных.

К началу компании 1919 года в состав Речной боевой флотилии (так было названо новое формирование) входило более 40 кораблей и судов и 12 несамоходных плавсредств.

Советские историки признавали, что флотилия имела достаточно высокий уровень подготовки личного состава и была вполне боеспособна. В мае месяце Вадим Степанович, назначенный к тому времени на должность флагманского артиллериста 1-го дивизиона (с оставлением в ранее занимаемой должности), отправился на флотилию. Здесь он принял участие в двух крупных боевых операциях — бое у мыса Святой Ключ (24 мая) и прорыве возле Сарапула (31 мая–2 июня).

В бою у Святого Ключа кораблями флотилии была одержана убедительная победа над слабо вооруженным и деморализованным противником, результатом которой стал захват двух пароходов — "Терек" и "Рошаль". Это боевое столкновение помимо прочего показало превосходство белой флотилии в организации и управлении артиллерийским огнем, в чем была немалая заслуга адмиральского сына.

После успешного прорыва кораблей мимо Сарапула Речная боевая флотилия вместе с сухопутными войсками начала отступление. Дела на фронте были плохи. Корабли флотилии, отходя к устью реки Чусовой, оказывали артиллерийскую поддержку армейским частям. В начале июля 1919 года неподалеку от села Левшино суда были разоружены моряками, а позже сгорели от случайного разлива нефти, хотя в советской историографии есть сведения о том, что плавсредства были умышленно подожжены. Как бы там ни было, флотилия перестала существовать, а ее личный состав посуху отправился в Тюмень. Здесь моряки, не пожелавшие отправиться на сухопутный фронт, занялись формированием новой Обь-Иртышской Речной боевой флотилии. Старшему лейтенанту Макарову было поручено командовать судами и катерами, находящимися в Омске. Времени для подготовки кораблей было совсем мало, но, тем не менее, вскоре в составе соединения уже насчитывалось 15 вооруженных пароходов, два бронекатера, 11 катеров и баржа.

Между тем боевые действия продолжались. В августе Макаров, заслуживший к тому времени благодарность Верховного Правителя и получивший к ордену Св.Владимира мечи и бант, был назначен начальником 1-го дивизиона, и вышел со своими кораблями из Омска по направлению к Тобольску. После сдачи белыми города флотилия оказалась разделенной на две части. 1-й дивизион действовал к югу от Тобольска, ведя артиллерийский огонь по береговым объектам противника и высаживая десанты. Однако отдельные успехи не могли изменить общего неблагоприятного для белых положения дел.

После отступления Белой армии в 1920 году Вадим возвращается в США. Вначале он устраивается на артиллерийский завод, где внедряет в производство запатентованное собственное изобретение. Это был угловой указатель для стрельбы противовоздушной артиллерии. Затем он организует собственные фирмы. Одной из первых была небольшая компания, которая начала выпускать изобретенный им гидравлический подъемник для станций обслуживания автомобилей, затем последовала работа в нефтяной компании, где он внедрил свое другое изобретение — алмазное сверло для бурения нефтяных скважин. В 1923 году Вадим переезжает в Нью-Йорк и учреждает фирму Makaroff & Со, которая просуществовала до 1946 года. На счету Вадима было двадцать патентов на изобретения. Затем до конца жизни он посвятил себя финансовым и нефтяным делам, нажив при этом весьма приличное состояние (после него осталось три миллиона долларов).

Одним из направлений деятельности фирмы Вадима Макарова была даже организация поставки чёрной икры, за что его в прессе часто называли Королём икры.

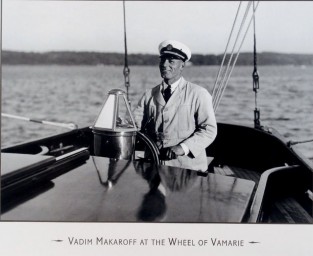

Вадим Макаров был прекрасным теннисистом и яхтсменом. Сконструированная им собственная яхта «Vamarie» была построена на одной из лучших верфей Германии и принимала участие в десяти океанских гонках. Яхта под водительством своего капитана всегда приходила первой.

Помимо всего прочего Вадим Степанович вскоре стал завидным женихом. Женат он был дважды.

Первая жена Вадима Степановича Макарова – Мари Жозефина Хартфорд (Marie Josephine Hartford) (1902-1992) с которой они сочетались в 1931 году, известна тем, что её портрет написал сам Сальвадор Дали. Она была дочерью Edward Vassallo Hartford (1870-1922) — Президента и основателя Hartford Suspension Company, разрабатывавшей запчасти и устройства для автомобилей. В этом браке Вадим Степанович состоял недолго и через несколько лет в 1936 году супруги развелись. В качестве причины называлась неуёмная страсть Жозефины или "Jo", как её называли к роскоши и безумной трате денег.

Второй женой В.С. Макарова стала Мари Элизабет Хардинг (Marу Elizabeth Harding) (1897/1900-1961) — дочь Уильяма П. Хардинга (William Proctor Gould Harding) (1864-1930) — крупного государственного чиновника, Председателя Федеральной резервной системы США. В этом браке своих детей у супругов не было и Вадим Степанович невольно стал приёмным отцом сына своей супруги от её первого брака. Юношу, которому в то время было около 17 лет, звали Frederick H. Prince (1921-1964). Элизабет Хардинг скончалась 27 марта 1961 года.

Из дневника Макарова Вадима Степановича (глава судостроительной фирмы «Катера и яхты Макаров инкорпорейтед», Бостон, штат Массачусетс, США. Пятьдесят два года от роду).

«Давно не писал, не хотелось, а вот не нужда заставила — горе. Только что приехал с похорон Сергея Васильевича Рахманинова. Болел он долго, ослабел уже, но никто не ожидал такой неожиданной кончины. За четыре дня до семидесятилетия! А я, грешный, заказал ему серебряную арфу на малахитовой плитке. И даже надпись заказал, что выгравировали в старом русском алфавите: „Неизменно любимому…“. Вспоминать тяжко. Приехал, поставил арфу себе на письменный стол, до конца дней своих не велю снимать. А малахит настоящий, с Урала, еще до революции привезли сюда.

Тяжело, прости Господи! Сергей Васильевич по-русски освящал тут всем нам, русакам, этот город. Да, конечно, во многих американских городах есть русские общины, православные храмы, клубы, даже школы на нашем родном языке, но нигде не было личности, равной по силе влияния Рахманинову. Это уж точно. Он и храм опекал, и Русский госпиталь, ну а музыкальное училище — что говорить. Все окрестные дети там учились, даже те русские балбесы, которым медведь на ухо наступил. И такой он был милый, обаятельный, такой безупречно светский.

Даже в Бостоне русский дух Рахманинова выделялся резко. Один симфонический оркестр чего стоит — первый в мире, но прославил-то его кто? Вообще мне повезло, город этот самый европейский, в скороспелых этих Штатах. И культурный весьма, что здесь редковато. Местные горожане даже спесивы очень, гордятся своим университетом, любой американский школьник назовет год его основания — 1636-й. (Написал вот так механически и подумал, как все же заразителен американизм. Реклама словно вбивает в тебя свои символы! Так и тут на каждом углу написано, что их Гарвардский основан и т. д. Тьфу! Не хватает мне еще про „Бостонское чаепитие“ начать живописать, в день таких-то похорон!)

Познакомились мы с ним в 29-м, как раз накануне „Великой депрессии“. Помню, я все это подробно записал. Да, яхту я по его заказу создал такую, что потом патент взял, сейчас до сотни таких ходят по Атлантике и на Великом Тихом. И не потому, что особо там даже старался, нет, так само собой получилось, делаю я все добротно (ну, почти!). Отцовская кровь во мне сказывается. Ни одной вещишки отца не осталось, все пропало в Питере со смертью матери, а потом и сестры. Но я помню: записные книжки он употреблял только собственного изготовления, валенки подшивал сам, галоши тоже сам клеил по собственному покрою. Ну, про работу его в саду или с лошадьми даже вспоминать не хочу. Собирался уже купить авто, просто мечтал, но не успел.

Отвлекся. Нервничаю, видимо. Подсчитал вот, что мне тогда было сорок, а Сергею Васильевичу уже под шестьдесят. Строен был, красив, как Аполлон! Я счастлив был для него работать, всякие такие изобретательские штучки сыпались у меня прямо на чертежи. И ловко так все получалось! Картинка вышла, а не яхта — небольшая, изящная, очень нарядная, со множеством усовершенствований и новшеств, а какая мореходная! Скользит по воде, да и только. Мы с Сергеем Васильевичем как-то в шестибалльный попали, о нас даже тревогу в порту объявили, а нам хоть бы что!

Да, хорошо вспоминать. Все программы его концертов, на которых был, сохраняю и до конца дней сохраню, наследникам завещаю беречь, как зеницу ока. Глупо, но самую главную премьеру пропустил, на Рождество 41-го (далее несколько слов зачеркнуто). Как вспомню, зло берет. Кстати, не записал тогда, сейчас вот и сделаю.

Разгром американского флота японцами в Пёрл-Харборе потряс тогда всю Америку. Даже те, кто был решительно против вмешательства США в европейскую войну, а таких было много, возмущались и негодовали. На другой день Рузвельт объявил войну Японии (только ей, а Гитлеру так и не решился!). А я недоумевал. Молчал, разумеется. Меня и без того некоторые считали недоброжелателем „американской демократии“. (Вернее, не люблю ее: какое у нас тут „народовластие“, ежели все покупается?) Но дело не в этом. Как военный моряк недоумевал я, почему японский флот так неожиданно, так „вдруг“ подошел к Гавайям, к острову Оаху, этой сверхохраняемой и сверхсовременной базе?! Странно.

Потом в газетах и по радио — ворох подробностей. Это меня не только укрепило в сомнениях, но почти убедило в них. Оказывается, крупная японская эскадра (23 крупных корабля) вышла в боевой поход еще 26 ноября, за 11 дней до начала атаки! Вышли, самураи проклятые, с Курил, с наших, русских островов. И такая армада через открытый океан может „внезапно“ подойти к базе, уже находившейся в повышенной боеготовности? Кстати: у япошек на 6 авианосцах было 353 самолета, а на аэродромах в Оаху — 394. Не только больше, но дураку понятно, что сухопутная взлетная полоса — это не шаткая палуба корабля, а под ней тесные ангары с медленными самолетоподъемниками и т. п. Да и „потопить“ сухопутный аэродром вроде бы нельзя…

В сочельник 41-го (у них-то уже 42-й настал) была назначена премьера новой концертной программы Рахманинова, все ожидали от маэстро чего-то необычайного даже для него. И вот 4-го вечером к нашему дому подлетает морской пехотинец на „Харлее“, вручает пакет, расписываюсь. „Мистеру Макарову“ предписывается завтра прибыть в Вашингтон в Техническое управление Военно-морского флота США… Выругался не раз, даже водки хватил для успокоения, но делать нечего: я еще на воинском учете, как стал гражданином американским, правда, из капитана второго ранга русского флота я сделался сержантом второго класса флота здешнего, пока еще никаких — именно никаких! — побед на море не одержавшего. Но так здесь любят русских.

Передал секретарю маэстро свои глубочайшие огорчения, и в путь. Он оказался неблизок. Как я и предполагал, меня включили в комиссию по обследованию повреждений кораблей в Пёрл-Харборе. Записи строго запретили делать, а Си-ай-си надзирало за нами (или за мной?) придирчиво до наглости.

Из Сиэтла спокойненько добрались до Оаху. Рай земной, у нас в Бостоне мокрый снег, а тут 25 градусов — и в воздухе, и в воде. Так тут круглый год; ясное дело, на таком курорте воевать приятно. Работа наша оказалась рутинной, изучали повреждения кораблей. Ну, все как обычно: бомбы пробивали палубы и взрывались внутри, торпеды разворачивали днища. Вскоре подписали соответствующие акты да улетели восвояси.

И вот что я понял: японский „внезапный“ успех — грандиозная и наглая до ужаса игра в поддавки масонского руководства Рузвельта и его спецслужб. По-моему, это ясно, как дважды два. Попробую сугубо для себя нарисовать грубую схему событий.

„Великая депрессия“, а потом долгий хозяйственный упадок, длившийся почти до конца 30-х, надолго угробил „американскую мечту“. Нищие эмигранты, ставшие в одночасье миллионерами где-нибудь на золотых приисках Дальнего Запада или у новых нефтяных скважин Техаса, как давно это было! Теперь такого не случится долго, скорее всего — никогда. Средние американцы, разочаровавшись в своей „мечте“, не хотели плыть за океан с винтовками, защищать сомнительные ценности капитала, в коем справедливо разочаровались. Рузвельт в своей предвыборной президентской кампании стоял за „помощь“ Европе, его соперник Дьюи — напротив, не следует проливать кровь за чужие интересы. И Рузвельт с трудом победил, хотя вся еврейская печать (а она тут почти вся такая) истошно галдела в его пользу (ну, супруга Элеонора… из тех).

Как создать бесспорный предлог к войне? Дать япошкам куснуть себя за палец. Не более того. Подставили простоватым самураям старые линкоры. Четыре их утопили в Пёрл-Харборе: „Оклахома“ и „Вирджиния“ спущены на воду в 14-м, „Аризона“ — в 15-м, „Калифорния“ — в 19-м. Все старички, давно на слом пора. А два новейших авианосца, главную ударную силу современной войны, в открытое море загодя вывели „на маневры“. До наглости просто, хотя и до наглости очевидно. Но гвалт прессы все заглушил.

Ну, хватит. Итак, слишком многое я тут записал. Когда события успокоятся, запишу еще, что знаю.

<…> Какие новости! Прочел сегодня в газетах, что в Красной армии ввели погоны. Опубликованы рисунки, даже в цвете. Я смотрел, рассматривал и не мог нарадоваться. Не сон ли это? Как сейчас слышу выкрики не очень трезвой матросни в 17-м: „Золотопогонники!“ Воистину, неисповедимы Его пути.

Наши морские погоны совпадают почти полностью. Только вот у капитанов первого ранга в мое время, да и во времена отца, было два просвета, но без звезд, как и у армейских полковников. Теперь учредили в этом звании три звезды. По-моему, так лучше. Ну, у адмиралов, само собой, большие звезды, с очень красивым рисунком, а при нас на адмиральских погонах парили черные орлы. У отца вот было два. Что ж, можно надеяться на будущее…

Под Сталинградом — полная наша победа. Как изменилось время! Четверть века назад тому мы, офицеры Флотилии Ледовитого океана, переживали, чтобы Царицын был взят. Но зимой минувшей мы еще острее переживали, чтобы Сталинград выстоял осаду. Конечно, старое название нам куда милее, чем новое, но… Бог располагает!»

Вадим Макаров был деятельным членом Общества бывших русских морских офицеров в Америке, созданного в 1923 году (с 1953 года Общество офицеров Российского императорского флота в Америке). Он участвовал во всех меро¬приятиях общества, жертвовал немалые средства на помощь своим собратьям по эмиграции. Нужно отметить, что Вадим был одним из организаторов и долгие годы вице-прези¬дентом известного Толстовского фонда. В своем завещании он пожертвовал фонду 100 тысяч долларов, немалую сумму по тем временам. Вадим Макаров собрал большую личную библиотеку, которую также завещал России. Ныне она хранится отдельным фондом в главной библиотеке страны. На свои средства издал в 1934 году книгу о своем отце.

Нельзя не сказать и о чрезвычайно ценной во всех отношениях благотворительной акции Вадима Макарова. Однажды гуляя по Бруклину, он увидел в одном из ювелирных магазинов чрезвычайно дорогую для каждого российского моряка реликвию. Это было напрестольное Евангелие из разрушенного большевиками храма Христа Спасителя, который в народе получил название Спаса на водах, воздвигнутого в память моряков, погибших в русско-японской войне. Это Евангелие представляло собой увеличенную копию знаменитого Новгородского Евангелия XVI века. Оно было заказано княгиней С. М. Мещерской специально для этого храма в память ее сына — лейтенанта Евгения Демидова, погибшего на эскадренном броненосце «Император Александр Третий» в сражении при Цусиме. На серебряном переплете этой реликвии были вы¬гравированы имена сорока офицеров и восьмиста пятидесяти четырех матросов ко¬рабля, погибших в этом бою. Из экипажа броненосца, которым командовал потомок первого гвардейца русской армии капитан первого ранга Бухвостов, не спасся ни один человек. (В Москве на Преображенской площади был воздвигнут памятник первому гвардейцу.) Каким образом попала эта реликвия в Нью-Йорк, неизвестно. Предполагается, что его продали из разоренного и взорванного большевиками храма за границу наряду со многими национальными богатствами Эрмитажа и других музеев. Долгое время эта реликвия хранилась в церкви, воздвигнутой российскими эмигрантами при активной помощи и содействии Вадима Макарова.

Из дневника Макарова Вадима Степановича (почетный гражданин города Бостона, штат Массачусетс, церковный староста православного храма Святого Георгия Победоносца, семьдесят пять лет).

«Никого не хочу видеть в этот свой совершенно не нужный мне юбилей. Утром с домашними выпил чаю, разрезал им огромный торт, пошутил через силу и поднялся к себе. Велел соединять по телефону только в каких-либо исключительных случаях. Но такие вряд ли случатся: близких тут всегда было мало, а теперь и вообще никого, пожалуй, не осталось.

Да, так. Третьего дня, как назло, горе: хоронили внезапно скончавшегося Николая Федорова, бывшего кока, как уехали мы сюда из Лондона, так и прослужил он в моем доме сорок пять лет. Боже великий, как быстро проходит суетная людская жизнь! Нарочно полистал свои тетради, ни разу я о нем не упомянул. И понятно, он свой, родной, он всегда был рядом, с ним, что называется, „ничего не случалось“, чего же в моих сухих и сугубо деловых записях о нем вести речь?

Верно, верно, только вот (несколько слов зачеркнуто)… А какой чистоты, какой внутренней святости был человек! Истинно по-русски застенчив в своей доброте. Умер без семьи и потомства. Помню, давно-давно крутился он вокруг какой-то высокой и румяной мисс, да разве деловая американка пойдет за скромного пришлого, не имеющего тут „приличного“, по их понятиям, места. Кстати, повар он был потрясающий. После войны свою поварскую школу создал, учил бесплатно, хоть я и корил его за это. Дурак ты, Николай, пенял я ему не раз, это не Россия, а Америка поганая, здесь бесплатно ничего не делают, за это тебя они еще презирать будут!.. Ну, впустую говорил. Хотел он в монастырь на послушание удалиться пару лет назад, тут уж я взмолился: не покидай меня, братец, не оставляй тут без родины…

Родина-то далеко. Вот прислали поздравительную от военно-морского атташе СССР. Приятно, что помнят. Одно время у нас что-то налаживалось, со второй половины 50-х. Очень уж мне хотелось навестить родину, особенно Петербург и Кронштадт. Знал я уже, что Север закрыт для иностранцев (и для меня, значит). И вот приехал в Америку Хрущ, помпа ему была устроена немыслимая, даже по американским меркам, а тут разного рода „шоу“ устраивают матерые барышники, вам за баксы из любого болвана сделают героя. Вот так они и Хруща накачивали. А мне этот вахлак был омерзителен сразу, когда он Крым подарил Украине. Севастополь отдал какой-то „союзной республике“, славу и гордость России! А потом флот стали резать на металлолом, армию унизили по его капризу. Но главное — его неожиданная для всех и такая дикая атака на Православную церковь. И злоба какая-то сатанинская! Сталину я многое простил не только за стойкость в руководстве войной, но и за послабление им Православию. И вот…

Получил я тогда заблаговременно приглашение из Советского посольства: просим, мол, прибыть на банкет в „Уолдорф-Астория“ на встречу с главой правительства и т. д. Обратил внимание сразу, что не сообщают сумму взноса за участие в таком мероприятии, как у них всегда делается не только во встречах с президентами (кроме предвыборных, разумеется!). Что ж, думаю, и здесь видна русская широта. Решил: пойду, хоть русский язык послушаю, да и хотелось вблизи на Хруща посмотреть. Что телевизор? В Голливуде из любого бесенка красавчика и умника слепят.

Приехал в Нью-Йорк облаченным в смокинг, не наряжался так с мая 45-го, когда отмечали Победу. Вся американская знать сбежалась, явно чуют добычу — страна-то Россия огромная, богатейшая, а раз в ней хозяйничает такой обалдуй, значит, можно всласть поживиться. Пришел я, как и почти все в подобных случаях, загодя, чтобы присмотреться, кто пришел, кто с кем братается и с кем шепчется. Тут сведений деловых наберешь куда больше, чем из всех газет. И точно — в центре внимания хрущевский зять Аджубей, около него так и вьются сенаторы и миллионеры, деятели из Госдепа и обладатели всяких там „Оскаров“. Он развязен и вульгарен, морда самодовольная, красная, лоснится (пьяный, что ли? Но я издали наблюдал).

Стоим, ждем, за роскошный стол не садимся. И вот — появился САМ, все захлопали (я понимал, что надо, этикет требует, но не смог себя пересилить, не стал ему хлопать). И началось. Не знаю, как Аджубей, но Хрущ был точно пьян, и крепко. Морда хамская, бородавка так и бросается в глаза, речь простецкая, да еще с множеством противных ошибок. А собравшиеся дружно хохочут, подзуживают его ложным одобрением. А он распаляется все больше и больше.

Опустил я глаза и подумал: батюшка ты мой, покойный у Господа Степан Осипович! Не видишь ты такого срама, как заурядный хам позорит Русь в чужой стране. Вспомнил я отцовские конспекты произносимых им речей в Англии и Штатах (он говорил там по-английски, а записи сделал по-русски). Речь истинного джентльмена, льется легко и свободно, причем и пошутить мог хорошо и к месту. А тут…

И вдруг меня как в душу толкнули: Порт-Артур! Ведь Сталин еще в августе 45-го вернул России ее крепость, получив вынужденный подарок от Чан Кайши, потом Мао подтвердил договор. И вот поганый Хрущ, едва усевшись хозяином в Кремле, отдал Артур китайцам в мае 55-го. Ах ты, думаю, сволочь! Да я бы вам за свой счет остатки „Петропавловска“ со дна моря поднял (обдумывал я уже такой проектик). Вспылил я, как никогда, пожалуй, в жизни, повернулся и на глазах всех вышел.

Это, натурально, все отметили, в газетах написали, имя мое назвали. Ко мне даже подкатились несколько репортеров с вопросами, я их не принял. Русским газетам я бы рассказал, но таких в Америке нет. А „Новое русское слово“ я всегда именовал как „Старое еврейское словцо“. Ну, не приглашали меня более в посольство. Хруща, слава Богу, скинули вскоре, но я уже стар стал и неподъемен. Пусть уж идет оно, как идет.

Ободряет меня тут два приметных обстоятельства: во-первых, гонения на церковь разом притихли, а во-вторых, совсем недавно объявилось в Москве Общество охраны памятников истории и культуры. Во главе его хорошие и патриотичные русские люди поставлены. Добрый знак, наконец-то после стольких лет безумного разорения. А может, новые российские правители вернут андреевский флаг на гору Высокую в крепости Люйшунь? Поехал бы, честное слово поехал бы, презрев дряхлость и немощи свои! Хоть перед смертью посмотреть бы на те места, где погиб отец. Ну, Бог располагает…

Будущее Великой и Неделимой России может быть только под сенью Двуглавого орла.

Слыхал я, брюзжали не раз: серп и молот — масонские, дескать, символы… Ложно: у тех любят не кузнечный молот, а молоточек председательский, собраниями руководить узкими. А чем плохо геральдическое соединение Двуглавого орла с серпом и молотом, символами честного труда?

Красное знамя? Да, видел я, как его насильно водружали вместо старого, русского. Однако с тех пор его так обильно полили русской кровушкой, что, прошу прощения за язык, „обрусили“. Кто мешает соединить этот цвет с нашим императорским черно-бело-золотым? Скажем, поперечной полоской у древка? Я даже как-то начертил и раскрасил такой флаг на ватмане, очень даже красиво получилось.

Кончается мой путь, скоро уйду вслед за отцом, матерью и сестрами. А флаг Святого Андрея, покровителя моряков российских, будет вечно реять над гаванями Ревеля и Севастополя, Мурмана и Владивостока!

Да сохранит Господь Великое Государство Российское и опору его — православный народ русский».

В 1962 году Вадим Степанович перенес тяжелую операцию, а 2 января 1964 года скоропостижно скончался в Нью-Йорке. Похоронили его в городе Бирмингеме, штат Алабама, где похоронена его жена.

Через два года после кончины Вадима Макарова в Лейквуде (штат Нью-Джерси) на территории общества «Родина» в специально построенном помещении был открыт Русский морской музей. Он был создан на средства Вадима Макарова и вдовы российского моряка-эмигранта Федотова — Уайт. Музею было присвоено имя адмирала Степана Осиповича Макарова. Количество экспонатов значительно превышало возможности музея, и часть из них была передана в Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге. Кроме уже упомянутых ста тысяч долларов, завещанных Вадимом Толстовскому фонду, он завещал 180 тысяч своим друзьям. Значительную часть наследства Вадим Макаров завещал своей сестре и ее сыну Вадиму, которые в то время жили во Франции. После смерти отца его старшая сестра Александра была принята фрейлиной при дворе императора Николая II, а в 1906 году вышла замуж за Льва Голубева. Он пропал без вести в 1918 году. Александра жила тогда в Швейцарии из-за болезни сына, а затем переехала во Францию. Там она вторично вышла замуж за графа Капниста. Графиня Александра Степановна Капнист (урожденная Макарова) скончалась в Париже в 1982 году, пережив своего младшего брата на восемнадцать лет. Мать Вадима Макарова после большевистского переворота также эмигрировала во Францию, где и скончалась в феврале 1946 года в городке Антаб, недалеко от Ниццы.

Из Америки на родину вернулась лишь яхта Макарова, сконструированная Вадимом Степановичем для композитора Сергея Рахманинова, и сегодня сотни тысяч яхт этого проекта бороздят океан.

Источники:

1. Андриенко В. Г. Вадим Степанович Макаров // Кортик. 2003. № 1. С. 34–35.

2. Зернин А. Открытие памятника адмиралу Макарову // Морские записки. Т. ХХ. № 1–2. 1962. С. 39–43.

3. Макаров В. С. Материалы для истории флота в период гражданской войны 1917–1920 гг. Сибирь // Морские записки. Т. 1. 1943. № 4. С. 102–114;

4. Макаров В. С.Материалы для истории флота… Т. XII. 1954. № 2. (Статья перепечатана в сборнике: Флот в Белой борьбе. М., 2002. С. 424–432.)

5. Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность. Ростов-на-Дону, 1998. Глава II.

6. Шмидт В. П. // Адмирал С. О. Макаров / Русская морская зарубежная библиотека. Нью-Йорк, 1934. № 31.

7. Сергей Семанов ТАЙНА ГИБЕЛИ АДМИРАЛА МАКАРОВА Новые страницы русско-японской войны 1904–1905 гг.

Прочли стихотворение или рассказ???

Поставьте оценку произведению и напишите комментарий.