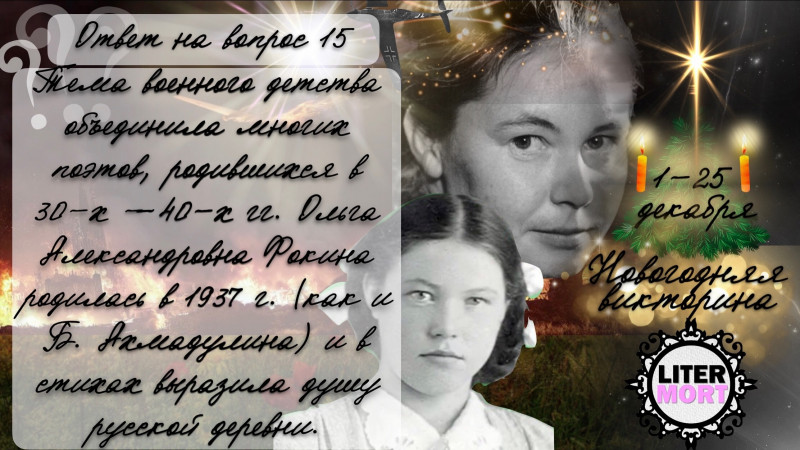

Ответ на вопрос №15 Новогодней викторины

Ответ на вопрос №15 Новогодней викторины LiterMort

Ольга Александровна Фокина (1937 — 2023): «Запах тёплого зерна живет во мне неистребимо».

Ольга Фокина, русская и советская поэтесса, написала автобиографию «Моя родословная». Из неё мы узнаём, что отец Ольги, Александр Иванович Фокин, родился в деревне Артемьевской нынешнего Корниловского сельсовета (Архангельская область) в 1901 году. Родители его — Иван Прокопьевич и Наталья Лукинична — были потомственными крестьянами. Из шести детей отец был в старших и, вынужденный помогать отцу, поучился в школе только ползимы. Многотерпеливая, трудолюбивая, дружная семья, по словам Ольги, не могла выбиться из нужды. Возможно, дело в «раскулачивании»? Мы знаем, что больше всего от «раскулачивания» пострадали именно трудолюбивые и дружные семьи, чьё трудами созданное хозяйство вменяли им в укор и — отбирали.

Придя с гражданской войны, в 1923 году Александр Иванович Фокин женился на будущей матери поэтессы — Клавдии Андреевне Копыловой. Её прадед по отцу Копылов Ефим — яркая личность и, видимо, очень энергичная: он стал первым поселенцем и основателем (!) деревни Малая Кулига. А дед Василий Ефимович — кулинар и рыболов, который обладал секретом изготовления сушеной рыбы «кокоры», которую годами (!) берёг в амбаре. Поистине архивариус уникальных архангельских рецептов!

Тяжелые воспоминания у Ольги о родителях матери. Отец матери, Копылов Андрей Васильевич, и мать ее, Екатерина Михайловна (в девичестве Юрьева), были безлошадными крестьянами-бедняками. Всю жизнь работали в поте лица, но достатка не имели. Причём Андрей Васильевич был грамотным, долгое время служил в царской армии солдатом, женился после армии уже немолодым. Жена его, неграмотная крестьянская девушка, была моложе его на десять лет. Вот и ответ Марине Цветаевой, утверждавшей: «Не люби, учёный, — глупую!». Шах и мат, Цветаева.

После женитьбы они пешком ушли на заработки в Петроград. Отец нанялся дворником (кстати, очень уважаемая профессия в дореволюционной России, на которую брали только по-настоящему благонадёжных, проверенных, авторитетных людей, чей моральный характер не допускал сомнений; дворник был оплотом нравственности и порядка), а жена-красавица устроилась рабочей по набивке табачных гильз на табачную фабрику. Ольга Фокина описывает её: «Жена Екатерина, своенравная, крутая, запальчивая, частенько выводила его из себя» (вы тоже представили себе эту юную, неграмотную, крутую и запальчивую крестьянку, пешком ушедшую с любимым на табачную фабрику, в образе Кармен? Я — да). Там произошла забастовка. Рабочие били ящики с табаком, стекла в рамах.

Знаете, уважаемые читатели, я ненавижу разрушение. Оно причиняет мне чуть ли не физическую боль. Органически не переношу разрушение (хотя мудрецы и твердят, что разрушение неотделимо от созидания в круге бытия и т.п.). И потому больно читать, как рабочие стали уничтожать имущество того самого завода, который трудоустроил их, на котором они могли созидать. А если бы учителя устроили забастовку? Что ж, теперь рвать ученикам тетради? Вырывать страницы из справочника Розенталя? Так что это лишь вопрос внутренней культуры, внутренней разнузданности человека, выливающейся во внешний беспредел.

Мать Ольги Клавдия была настоящей феминисткой: развелась с нелюбимым мужем, вернулась домой, а потом вышла за отца Ольги — незнакомого парня «из Ёрги». В округе, пишет Ольга, предупреждая Клавдию, пели:

Не ходите в Ёргу замуж —

Комарам лицо кормить.

Не ходите в Ёргу замуж —

Там корыта делают...

Песенка без рифмы, что греха таить, явно не удалась, — а потому и не смогла убедить юную Клавдию. Любовь свершилась в Ёрге.

Читать воспоминания Ольги Фоминой — значит узнавать из первоисточника о той жизни на Руси, которой уже нет. Черпать из источника крестьянской жизни, когда крестьянства уже больше нет. Жили в избе, пишет Ольга, которая вдобавок была многолюдной: «Не успеешь ложку взять — у блюда донышко видать».

Ольга родилась пятым ребёнком в 2 сентября 1937 года в Архангельской области, где родители её нашли наконец счастье и сформировали «ячейку».

Слово Ольге Фокиной:

«Что запомнилось из раннего детства?

… Меня укачивают в зыбке. Поскрипывает березовый (на нем еще висят легкие шелушинки бересты) очеп, зыбка вверх-вниз, вверх-вниз — взлетает неровно. Мать куда-то торопится и явно сердится. Я это чувствую и упорно не закрываю глаза. Разглядываю потолочину возле матицы: изба наша еще новая, сосновые потолочины чисты и солнечны, на одной из них — занимательный круглый сучок с какими-то окружениями и продолжениями. Фантазирую: сучок — колесо, на других потолочинах есть еще такие же «колеса», можно из них сделать деревянную коляску, как у Репиных — семьи ветфельдшера из соседней деревни. Мечта увлекает и успокаивает, качание выравнивается, голос матери, смирясь, нежно и ласково выпевает любимое: «Домик над рекою, в окнах огонек».

Помнится пробуждение… Изба дышит чистотой и влажностью белого, только что вымытого пола, мать щепает лучину, собираясь топить баню. Из зыбки меня достает отец, поцеловав, сажает на плечи и носит по избе, приводя в восторг и ужас такой неимоверной высотой. А он и ростом невысок. Ух как весело это сидение на высоких плечах!

Другая светлая картинка: вечер, горит над столом висячая керосиновая лампа. Я, совсем маленькая, бегаю за столом по лавке. Отец, только что пришедший с работы, сидит у края стола на «женской» лавке под зеркалом. Мать топит маленькую печку, готовя ужин.

— Иди-ка, доченька, ко мне. Поцелуешь — гостинца дам,— говорит отец, улыбаясь мне ласковыми синими глазами.

— Ну, что еще выдумал! Эдакого черного, да усатого, да колючего целовать! — притворно-сердито и чуточку ревниво говорит мать.

Но я уже топочу по крашеной лавке, обнимаю отцовскую шею и целую его действительно колючую щеку. Он, заливаясь румянцем, тут же одаряет меня пряником. А я, безбожно перевирая слова, пою для него «Сулико»:

Я могилу милу искал,

Сердце мне давила тоска...»

С матерью юную Олю связывали тёплые семейные узы: «мать, если работала недалеко от дома, прибегала на обеденное время покормить нас.» Бросается в глаза, как уважительно говорит Ольга о матери — «мать». Послушная Оля обожала мать, и крепкие деревенские запахи, которые мать приносила с собой, стали для неё символом детства, добра и Родины: «От нее пахло по-разному, смотря по работе: сеном, если с луга, соломой и зерном, если с гумна, торфом или навозом, если возила удобрения. И эти запахи, связанные с мамой, остались желанными на всю жизнь.»

Ольга Фокина — это настоящий «природный человек», русская женщина, какой её воспели Некрасов и Блок. Это особая порода людей, живущих в тесном единении с природой, с животными, с самой матерью-землей. Сегодня этой породы уже нет, остались её тени, а скоро не будет и их. Но в поэзии Ольги Александровны мы вновь встречаемся с этой могучей русской породой.

Детство Ольги прошло в общении с овцами, баранами, лошадьми, в какой-то духовно-топонимической связи с русскими лугами и деревнями. Ребёнком она дышала с лошадьми одним дыханием, иначе и не скажешь. Её стихи — это те строки, которые написала бы сама земля, если бы обрела дар речи, какие написал бы быстрый конь, закутанная в шубку овечка, птица в полях… За них всех, за душу русского чернозема написала стихи О. А. Фокина.

— С наилучшими пожеланиями,

Надежда Николаевна Бугаёва

✅Полные правила см. в Литературной беседке

Участвуйте в Телеграм, ВК или Дзен

Ответ на вопрос №15 Новогодней викторины LiterMort

Ответ на вопрос №15 Новогодней викторины LiterMort

В цветной бумажке розовое мыло,

Ты пахнешь чем-то очень дорогим,

Ты пахнешь чем-то несказанно милым,

Но — чем же? Память, память, помоги!

Чуть уловимый запах земляники,

Едва заметный — ржи и васильков,

И аромат лесных тропинок диких,

И душный мёд некошеных лугов,

И — вместе всё… Когда такое было?

Но память вновь меня не подвела:

Ты пахнешь детством, розовое мыло!

Как позабыть об этом я смогла?

Была война. Дымы больших пожаров

Не залетали в нашу глухомань,

Но как-то в сельсовет пришёл подарок,

Пришла посылка с надписью: «Для бань».

Я материнских глаз не позабыла,

Они светились, радовались так,

Как будто дали нам не кубик мыла,

А самородок золота с кулак.

… Намытое, давно скрипело тело,

Уж мать в предбанник выносила таз,

Но открывать я долго не хотела

Зажмуренных от мыльной пены глаз.

Тогда впервые за четыре года

Запахло снова тёплым молоком,

И белым хлебом, и тягучим мёдом,

И васильками, и живым отцом.