Экспресс-конкурс “Пышна в разливе гордая река...” РЕЗУЛЬТАТЫ!!! + рецензия

“Пышна в разливе гордая река...”

(конкурс пейзажно-философской лирики с образом реки в центре)

Везденёва Полина («Зверобоем наполнен август»)

Колмогорова Наталья («Волга»)

2 место

Якубовская Ольга («Десна-красавица»)

Матыцин Сергей («Крапива»)

3 место

Сергеев Вадим («Холодные рифмы. Душа парома»)

Ефремова Наталья («Моей души река»)

Финалисты, отдельно поощрённые жюри:

Челноков Вячеслав («Встреча»)

Анна Бабинцева («Весна на Дону»)

Участники, получившие похвалы жюри:

Пронь Елена, Колесникова Елена, Tatiana, Костин Георгий, Скударёва Галина, Тимофеева Любовь

«С интересом прочла конкурсную подборку. Не только “великая”, но и просто качественная, профессиональная поэзия складывается, как и всякое сложное явление, из многих факторов: во-первых, из безусловной природной одарённости поэта, из того самого “гения”, без которого поэзию можно только имитировать; во-вторых, из высокой речевой культуры, профессионального владения словом, без которого не может родиться “искусство слова”; наконец, из внутренней интеллигентности поэта, так как без этого высочайшего внутреннего качества не может быть “поэзии” как явления культуры и искусства. Бывает талантливейший фольклор, творчество, сочинительство, взаимодействие, игра словом, пощёчина общественному вкусу, китч, бунт, бессмысленный и беспощадный, и проч., но поэзия — это интеллигентность духа по сути своей, и никак иначе. Лучшее, что есть в личности, личность вкладывает в свои стихи. Особенно это, кстати, заметно в фольклоре. И в русском литературоведении эту тонкую задушевность, ставшую отдельной категорией прекрасного в эстетике, принято называть термином “лиризм”. Стихи, лишённые лиризма, русская литературоведческая традиция в курсе поэзии не рассматривает. Лиризм (наравне с идейным содержанием) — высочайшее достижение поэта, которое, однако, выступает одновременно и эмоциональным началом его поэзии. Такой вот замкнутый круг.

И в подавляющем большинстве стихов конкурса тонкий авторский лиризм прозвучал. В “Волге” Н. Колмогоровой звучит чисто пейзажный лиризм, пассивно-созерцательный, обволакивающий. Такому лиризму необходимо противопоставлять деятельное пробуждение от “серых косм туманов”. Обволакивающим, но более звонким, оптимистическим лиризмом наполнена “Река души моей” Ефремовой Н. Из “неуловимого перезвона” создаётся ненавязчивый религиозный лиризм. Неспешно-жизнерадостная река стала аллегорией самого поэта, его альтер-эго.

Необычным размашистым анапестом написана “Весна на Дону” А. Бабинцевой. Этот растянутый анапест создаёт заминку в “новой, юной, румяной, улыбчивой, светлой” жизнерадостности пафоса. Из него рождается фольклорная заунывность, радость, окрашенная в тоскливость, в трепетность. Лирична и “Крапива” С. Матыцина с его “мимимишностью”. Комизм и лиризм — что за сочетание! Если утята — то “пушистенькие”, если падать — то “щучкой фьють”. А за этим внешним пафосом шутливой и непринуждённой лёгкости — он, лиризм, “трепещущий в паутине”. Зачем он нужен? Почему бы поэту не остановиться на шутливой лёгкости и безоблачной радости бытия? Так надо-с. Иначе — пустота жизнерадостности без “тревоги духа”. Эта пресловутая тревога духа — то, что отличает поэзию от непоэзии.

Забавны и фольклорно-непринуждённы “реченька”, “боженька” и “змеюшка” в “Десне-красавице” О. Якубовской. Это стихотворения — фольклорная стилизация, поиск корней. Человеческой слабости противопоставлена “силища” реки. Поэтическое “я” восхищается рекой и через слияние с природой стремится превозмочь все свои людские страхи и немощи. Ломаный ритм и многочисленные стилистические фигуры создают лиризм искренности, порывистости и вечного стремления к преодолению. А река у И. Бжиской нежна и стыдлива, как и вся тютчевская природа. Этим стихам тоже свойствен лиризм обожествления природы, соотнесения её с идеалом чистоты и нравственной силы.

“Тревогой духа” наполнен и зверобойный август П. Везденёвой: “Темнотой наплывает жуть.” Напоминает есенинские стихи «То не тени бродят над овином...». Человек в стихах поэтессы противопоставляет этой “жути” своё движение и “звёзды в своих волосах”. Это вновь лиризм стремления и преодоления мрака. Путь поэта преодолевающего — в Млечный путь. Это движение с вектором вверх, и никуда иначе.

Лиричен и герой стихов В. Сергеева, прячущий ранимость своей души за “кожухом” стихов. В этой ранимости, в необходимости “выгрызать себя из прилипших к душе жил” — вся суть поэта. Непоэт — оставит с жилами, зарастёт, заматереет, огрубится и даже радоваться будет, что теперь не его ранят, а сами ранятся об него. А вот поэт — не таков. И вновь — вечное стремление к “небесам высшей культуры”, созидаемой искусством: “Только небо всё так же/ Будет хотеть/ Жить.” Ибо без небес — разве это жизнь?..

Образ небес в вечной противопоставленности небесного и земного стал ведущим мотивом этого “речного” конкурса. Искусство нельзя приручить и приковать к земле, приземлить. Небесное, прометеевское по сути, оно вечно будет “тянуть руки к небесам”, как у Г. Костина в его лирической миниатюре: “А тысячи взметнувших в небо рук/ любить желают при любой погоде.” Как бы ни насмехалась улица над поэтом, как бы ни высмеивал Кузнецкий своим воем “белое пальто” поэта, а поэт — это “белый пароход”, выросший из паруса и плывущий в небеса.

“Тревогой духа” объясняется и характер марта у Е. Колесниковой: “порывистый, тревожный.” Видите ли, не только мокрый зяблик вздрагивает спинкой. Это поэт, вздрагивающий спинкой, способен найти “крупицу солнца” в бурых рябинках, подбрасываемых жизнью. Тревожится, вздрагивает, но — верит и стремится. Какой тонкий, нежный лиризм. И — пафос оптимизма, веры в небеса и освобождение: “Спешит по небу эшелон крылатый/ От дальних, неродимых берегов...” Ахматовские мотивы, как в «Приморском сонете». И — одновременная схожесть с «Весенним чувством» Жуковского. Эх, найдётся ль, кто мне скажет: Очарованное — там?..

И, конечно, тревожно и полно лиризма преодоления и обстоятельств, и самого себя внеконкурсное стихотворение И. Гальперина. Не обнулит ли день грядущий наш пресловутый «вектор вверх»?..»

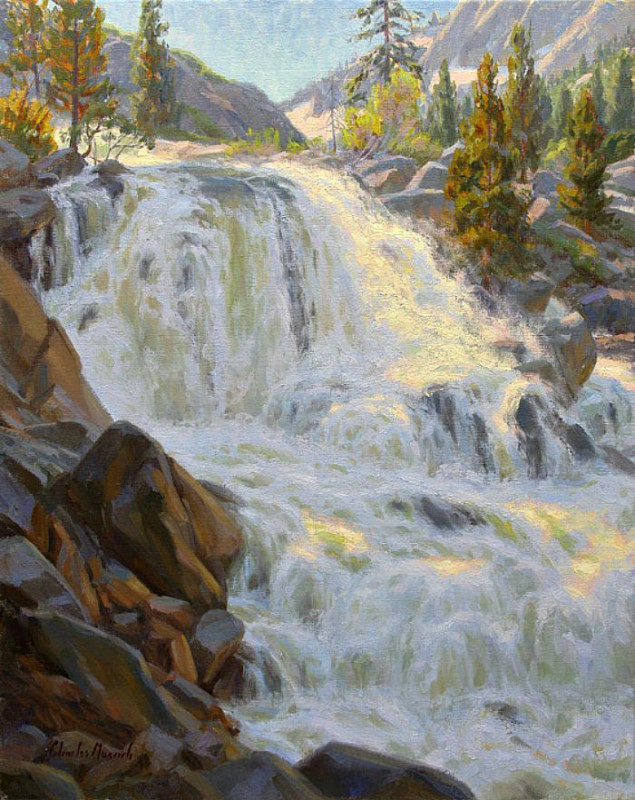

Тоска, но на горизонте голубеет разве не надежда?

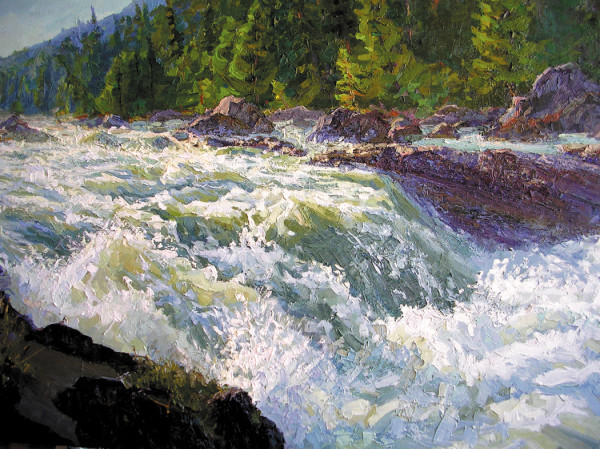

А здесь настроение уже просветляется, и самые тёмные лодки носами устремлены к свету:

А здесь настроение уже просветляется, и самые тёмные лодки носами устремлены к свету:

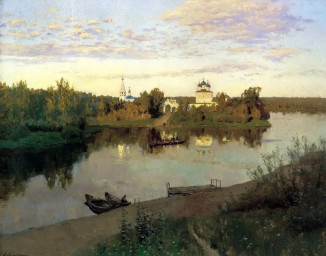

И, наконец, торжество надежды и света — открытый путь и облака-корабли:

Игорь Исаев

Наталья Тимофеева

Организатор: Надежда Бугаёва

По конкурсу «Славянское слово» информация здесь: pisateli-za-dobro.com/articles/2353-o-srokah-podvedenija-itogov-konkursa-slavjanskoe-slovo.html

Читать критический разбор Надежды Николаевны-это как взять приличную краюху серого ноздреватого хлеба( домашнего), намазать брусничным вареньем ( своим, разумеется! )и сверху выложить кружочками краковской.Да с чайком и с присвистом.Прямо праздник))

А что такое философская лирика?

«Философская лирика, также философская поэзия — поэзия, направленная на философское осмысление мира и человека и являющаяся

проявлением философских взглядов лирического героя. Характерными чертами философской лирики является художественная установка

на познание сущностных проблем бытия, времени и пространства.».

Я внимательно проанализировала все конкурсные стихи, искала в них «осмысление мира и человека», но — почти в каждом стихотворении — находила только пейзаж!

По моему скромному мнению, к пейзажно-философской лирике относятся стихи Георгия Костина и Вадима Сергеева.

Стихи Челнокова Вячеслава («Встреча») волшебно красивы, но это только пейзаж!

Всё на реке готово к встрече…

Садовый водосбор отцвёл, поник.

В тиши застрекотал большой кузнечик,

В закатном солнце сосны словно свечи,

К запруде стрекоза летит под вечер.

Свет меркнущий на глубину проник,

И всплыло чудо — месяца двойник.

К плотине с рокотом течёт напиток млечный,

Пьют жадно лунные медовые уста

Из чаши отражения моста.

Сейчас взойдёт звезда, печаль излечит.

А Надежда Бугаёва развернуто мотивировала решение жюри в своей итоговой рецензии.