Отец Александр - мой прапрадед!

У времени есть своя память – история. История нашей Родины полна яркими и значимыми событиями. Такими событиями для меня явились поездки с бабушкой в Родниковский район Ивановской области в село Кощеево в церковь Казанской божьей матери и в Лухский район в село Худынское в церковь Богоявления Господня, где в довоенное время, годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время служил мой прапрадед отец Александр (Александр Николаевич Лебедев).

Бабушка мне рассказала, что это особенные церкви, они никогда не закрывались, даже в годы гонений на священнослужителей. Меня заинтересовали истории церквей, и я задался целью узнать о них как можно больше. А также узнать о своем прапрадеде.

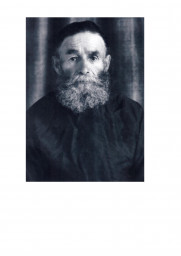

Посмотрев на фото прапрадеда, я задал бабушке вопрос: — «А кем был мой прадед?» И бабушка Люба начала мне рассказывать о своей маме (Алле Александровне) и о своем дедушке (Александре Николаевиче), которого никогда не видела, так как родилась на следующий день после его смерти. Но рассказ своей мамы об отце она помнит хорошо. И я вам расскажу об этом.

Алла Александровна была дочерью священника Александра Николаевича Лебедева (1884-1956гг.) Она очень тепло рассказывала о своем отце. «Папа у нас был очень хороший, его все любили. Спокойный, добрый, никогда не повышал голоса. С нами обращался всегда ласково: «Зоечка, Алечка». Меня он очень любил, я последняя была, шестая. Нас было три брата (Владимир, Борис, Николай)и три сестры (Вера, Зоя и я). А вот мама у нас была горячая. Когда она сердилась, папа брал ее за руки, ни слова не говорил, пока она не успокоится.»

Мой прапрадед Лебедев Александр Николаевич родился в 1884 году. Прожил очень трудную, но достойную жизнь. Воспитал шестерых детей. Отец Александр был диаконом. Служил в селе Кощеево Родниковского района Ивановской области. В 30-х годах начались гонения на священников. Все имущество прапрадеда конфисковали и семью пустили «по миру».

В 1932 году семья переехала в Родники, поселились на «слободке», так называется район г. Родников. Семья была большая, нужно было всех прокормить. Александр Николаевич ушел за штат. Работал табельщиком на комбинате «Большевик». Тяжело ему приходилось: были и подковырки, и насмешки. Каждый месяц вызывали в милицию, проверяли. Он все терпел. Одного из братьев долго не брали в армию. Он не выдержал и сказал отцу: «Папа, ведь это из-за тебя в армию меня не берут». Ничего не ответил ему отец. Через некоторое время сына забрали в армию. Шел 1940 год.

Во время войны стали открывать церкви. Отец Александр приехал в Лух, зашел в храм, поговорил со священником. Тот предложил ему служить. Семья переехала в Лух. Сначала в сане диакона, потом в сане священника служил он в Лухе и в селе Худынском в храме Богоявления Господня до 1953 года. Великая Отечественная война отняла у семьи трех сыновей. Старший сын, Владимир, 1916г. рождения, пропал без вести. Борис, 1918 года рождения тоже пропал без вести, воевал под Сталинградом, как говорила прабабушка Аля, сестра Бориса. Николай, остался жив. После войны он приехал совсем больной, вскоре умер. Все сыновья получили образование: учились в Иванове, в техникуме. Николай был особенно образован. Он служил на каком-то секретном заводе, что-то связано с ракетами.

Берем в руки маленькую фотографию отца Александра. Смотрит на нас старенький священник с добрым, открытым лицом и окладистой бородой.

Человек, этот, заслуживает уважения и светлой памяти. Это был простой, честный и скромный служитель Бога. Настоящий христианин: смиренный, добрый, терпеливый. Он сумел вырастить и воспитать замечательных детей, таких же патриотов и тружеников, как он сам. То добро, которое он делал при своей жизни, не исчезнет никогда, так же, как и память о нем.

Теперь мне хочется поделиться с вами теми событиями, произошедшими в нашей семье, где я был непосредственным участником.

В июле 2019 года мы вместе с бабушкой и с моим братом Архипом ездили к ней на родину в город Родники Ивановской области. Поездка была целевая. Участвуя в конкурсе «Родники православные», мы были приглашены на заключительный фестиваль православных фильмов. Мы на конкурс представили презентацию о нашем дедушке «В память вечную будет праведник». Награждал нас отец Вадим Смирнов из села Кощеево, как раз из той церкви, где служил наш дед. После фестиваля мы встретились с отцом Вадимом, поговорили, и он предложил нам съездить в церковь. Это было для нас с бабушкой большим подарком! Церковь находится в Родниковском районе в глубинке, автобусы ходят туда редко и только до поселка, а там пешком 3 км. Мы бы своим ходом не смогли побывать там. Поездка была не забываемой. Отец Вадим вез нас по изумительно красивым местам, поля, перелески, просто красотища. Он говорит, что сюда еще цивилизация не дошла. Неожиданно церковь будто выросла перед нами. Высоченная колокольня, а за ней пятиглавая громадина с блестящими куполами, огороженная кирпичной оградой. Напротив три дома, вот и все село Кощеево. А когда-то это было большое село, там родилась моя прабабушка в 1928 году. Пока ехали, разговаривали с отцом Вадимом об отце Александре, который служил здесь в тридцатых годах того века. Отец Вадим сказал, что архивы этих лет не сохранились. Наверное, все было сожжено.

Когда мы вошли в церковь, я просто ахнул от того простора, какой я увидел. Церковь состоит из двух частей. Одна часть зимняя, другая летняя, которая на зиму закрывается. Высота купола меня просто поразила. Все стены и купол были в росписях. Наверное, изображена вся история рождения Христа. Главный престол иконы Казанский божьей матери. Отец Вадим встал у иконы, помолился и запел молитву. Голос изумительный, акустика сумасшедшая. Мы все приложились к иконе. Отец Вадим разрешил сфотографироваться.

Иконостас расписан позолотой. Все было так красиво. Церковь построена в 1811 г. и многое, что сохранилось в первозданном виде. Я был в других храмах, но этот произвел на меня глубокое впечатление. Я благодарю бога за то, что мы смогли прикоснуться к этим местам, к этим стенам, иконам, в общем, ко всему тому, что было в те времена, когда служил в этой церкви мой прапрадед. Мы с бабушкой благодарны отцу Вадиму, за предоставленный нам подарок — побывать там, где жили наши предки. Бабушка мне сказала, это все для вас, чтобы вы понимали и помнили, откуда у вас корни.

Следующая наша поездка с бабушкой была в село Худынское Лухского района в храм Богоявления Господня, где служил отец Александр во время войны и до 1953 года. Священники во время Великой Отечественной войны занимались в основном мирной деятельностью: укрывали солдат, вели патриотическую агитацию среди населения. Священнослужители отпевали жертв боевых действий. Некоторых из них подвергали жестоким пыткам, или же отправляли в лагеря вместе с семьями просто за то, что те помогали выжить солдатам и мирному населению. Мы не знаем многого из жизни отца Александра. Без сомнения, есть яркие страницы в его священнической жизни.

Бабушка мне рассказала, что церковь в селе Худынском особенная, во-первых, она никогда не закрывалась, даже в годы гонений на священнослужителей, во-вторых эти места связаны с жизнью русского святого Макария. К сожалению, мы мало что узнали о прапрадедушке, старожилы в селе все умерли, батюшка в это время болел, и службы не вел. Но меня заинтересовала история церкви и я ее изучил.

Церковь Богоявления Господня была построена в 1841 году. До революции она находилась в селе Богоявленское старое, которое в дальнейшем вошло в состав Худынского. Здесь, на противоположном берегу, где река Добрица впадает в реку Лух, преподобный Макарий основал в начале XV века свой первый монастырь, известный как Макарьевская Богоявленская Луховская пустынь. Существует легенда, что Макарий оказался в этих местах совершенно случайно и «не откуда». Местное население грубо приняло странника, жители не поняли благого намерения старца. Его убожеский вид вызвал у селян пренебрежение. Не стал святой человек докучать людям, тем более таким недобрым. Он лишь сказал им: «Худые вы люди, и место у вас худое», сел на камень и переплыл реку. Эти слова отразились в дальнейшем на названии села Худынское. В смысле – нехорошее, нечистое, худое место.

Со временем люди поняли, что за человек их посещал. Место, от которого Макарий переплывал на камне, стало святым. В этом месте пещерка в земле. А перед пещеркой – небольшой синий крест, украшенный цветами.

Церковь Богоявления Господня в Худынском необычно крупная для сельской местности. Большую художественную ценность представляет частично сохранившееся внутреннее убранство. В своде написаны восемь сцен на тему "Сотворение мира". В северном приделе сохранилась икона с изображением Макария Унженского и данного храма Богоявления имеющая надпись: "Написана сия святая икона в 1843 г. декабря 15 в селе Палехе мастером Григорием Хреновым".

Такое подробное описание церкви дало мне еще большее представление о ней вместе с увиденным летом.

Следующим эпизодом семейного исследования была поездка в город-герой Волгоград. Там, как говорила прабабушка, воевал один из ее братьев, Борис Лебедев.

На электронном сайте «ОБД Мемориал» /www. obd – memorial.ru я нашел о нём информацию: Именной список безвозвратных потерь по Лухскому райвоенкомату Ивановской области. Пропал без вести в декабре 1943 года. Где это случилось, не указано. Так же его имя вписано в Книгу Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по Ивановской области.

Поездка задалась. Побывали на Мамаевом кургане, у дома Павлова, посмотрели диораму. Все впечатлило, но все же больше всего статуя «Родина — мать, зовет!» Холм, на котором стоит фигура женщины с мечом, возвышается на 14 м, а сама статуя имеет высоту 85 метров. Она господствует над окружающей местностью и видна с расстояния десятков километров. В то время, когда мы приехали, скульптура была одета в леса, производили ремонт, чтобы к 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне представить статую во всей красоте и величии. В зале воинской славы размещены списки погибших за освобождение Сталинграда. В списках Лебедева Бориса мы не нашли. Мы с бабушкой почтили память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Для себя сделали вывод, искать Бориса надо в другом месте!

А теперь мне хочется рассказать о событии, произошедшем в марте 2020 года в нашей семье. То известие, которое пришло в нашу семью, можно назвать важным для семьи. Я уже говорил, что во время Великой Отечественной войны пропали без вести два сына отца Александра. Прабабушка Аля, когда еще была жива, рассказывала, что один из ее братьев – Владимир Александрович Лебедев – был ранен в ногу и был на лечении в медсанчасти. Но в каком городе, она не знала, только говорила, что этот город вскоре взяли немцы. В документах из военкомата на Владимира и Бориса было сложно зацепиться за сведения, в которых не было указано, где они воевали. Единственное, были сведения о времени, когда пропали без вести. Владимир пропал без вести в декабре 1941 года. Конечно, предположения были, что он сражался за Москву, в это время все силы были брошены в этом направлении. И вот через 79 лет пришло известие, что Владимир погиб в пересыльном немецком лагере «Дулаг-184» под Вязьмой.

Помог нам с бабушкой разыскать Владимира Лебедева руководитель поискового отряда «Курган» Федор Борисович Дроздов. Преподаватель кафедры истории России и краеведения исторического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Уже многие годы участники поисковой организации «Курган» занимаются поиском и сбором информации о нижегородцах, которые совершили подвиги в годы Великой Отечественной войны.

Для нашей семьи это известие очень важно. Нам сообщили, что Владимир погиб в лазарете № 1 «Дулага-184». Там был советский военный госпиталь до оккупации. Список с упоминанием его фамилии и адреса составляли не врачи, а санитар по уборке трупов (он именно так подписывался) Карюкин.

Установлено время гибели 9.01.1942г. и место захоронения. Мы нашли Владимира в списках «Дулаг-184».

Теперь о самом «Дулаге». Пересыльный лагерь был создан в октябре 1941 и просуществовал до марта 1943 года, когда город был освобождён советскими войсками. В лагере содержались заключённые — попавшие в плен советские воины, а также добровольцы-ополченцы из Москвы. Пленных зачастую не кормили и не давали воды. Немцы раненых расстреливали, не церемонились. Зимой 1941—1942 годов смертность в лагере составляла до 300 человек в день. Моя бабушка была несказанно рада, что нашелся ее дядя, теперь она может его поминать и знает, в каком месте он захоронен.

Когда узнаешь о замечательных людях, испытываешь радость, оттого что такие были и есть. На них все и держится: на незаметных, скромных, но настоящих. Они и вымаливают Россию и нас, грешных.

Вечная память всем служителям Церкви, в трудные годы сохранившим веру и преданность Богу!

Бабушка мне говорит, что каждому человеку нужны духовные жизненные опоры. Одна из них — связь с историческим прошлым. Важно знать свою родословную, знать своих молитвенников; верующих, усопших родственников, особенно тех, которые сохранили веру в годы гонений. Почти в каждом роде есть свой святой. И он зорко следит за своими потомками, помогает, оберегает, предстоит за них перед Богом. Вот и у меня есть такой святой, мой прапрадедушка – отец Александр. Вечная память ему, в трудные годы сохранившему веру и преданность богу!

В заключении хочу написать, что на этом наши семейные исследования не окончены. Мы будем искать, и узнавать далее историю семьи и помнить всех родственников, чтобы не обрывалась связующая нить памяти.

Несовершеннолетние авторы могут быть допущены к участию в проекте при наличии согласия их совершеннолетних представителей.

СОГЛАСИЕ на публикацию рассказа участника конкурса до 18 лет

Я, Журова Евгения Валерьевна (мама), даю свое согласие на безгонорарную публикацию рассказа Журова Данилы 13 лет, проживающего в городе Балахна Нижегородской области, в сборнике «Радоница», издаваемом Международным союзом писателей им. св.св. Кирилла и Мефодия.

Она у меня руководитель школьного поискового отряда. Прапрадедушкина жизненная линия тянется из Костромы ( это была раньше Ивановская область). Там родился старший сын 1916г. Владимир. Там же были семинарии, где прапрадед мог учиться. Мы с бабушкой искали списки семинаристов, там было много Лебедевых, но не прапрадед. Мама моей бабушки -младшая дочь прапрадеда родилась в 1928 году уже в селе Кощеево. Вероятно туда прапрадед был направлен на службу. Но документов в Кощееве никаких нет, вероятнее всего все было сожжено, потому что в 1932 году деда выгнали из церкви и семья уехала в город Родники Ивановской области. А дальше вы знаете из моего рассказа. Умер прапрадед в 1953 году и похоронен в г. Родники на городском кладбище. Мы туда с бабушкой ездим, хотя родственников там не осталось. Жена прапрадеда Лебедева (Соколова) Александра Николаевна, если Вы заметите, их звали одинаково. Воспитали они шестерых детей. Сыновья погибли в войну. Бабушкина мама жила до 2010 года всех дольше. Вот что нам еще известно.