О таланте писать и о таланте ставить точку

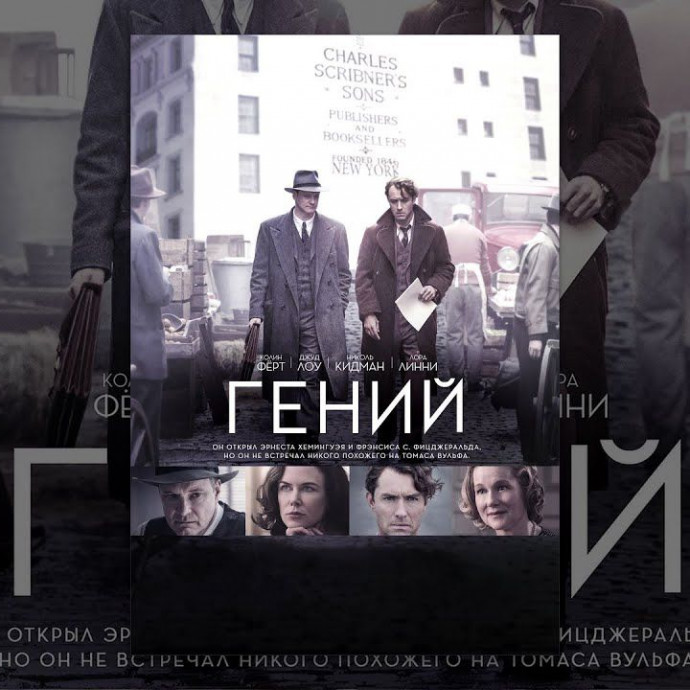

«Мы не те, кем хотели бы быть. Мы те, кто мы есть» (фильм «Гений», 2016).

Здравствуйте, уважаемые участники Лит. клуба и посетители сайта «Писатели за добро»! Март — месяц, богатый на праздничные даты и поводы. Третьего марта отмечали Всемирный день Писателя. Пользуясь случаем, поздравляю всех причастных с этой значимой датой книжного календаря! Профессиональный писательский праздник был официально утвержден в далеком 1986-м, в год моего рождения))), и с тех пор отмечается ежегодно, в начале весны, обращая наше внимание на непреходящую роль писателей в мире и на культурный диалог между людьми и странами, ведущийся благодаря талантливым книгам. Вот-вот наступит еще одно традиционное весеннее торжество, 8-е марта, праздник с долгой и неоднозначной историей: нынче это — Международный женский день, а изначально — символ борьбы за равноправие и День солидарности трудящихся женщин. Острая политическая повестка, связанная с мартовской датой, начала меняться после окончания Великой Отечественной войны, когда был сделан акцент на роли женщины как матери, хранительницы домашнего очага. В 1965-м году 8-е Марта объявили официальным выходным, что дополнительно закрепило его семейный характер.

За свободу и гендерные права

За свободу и гендерные права

В этот насыщенный праздниками период марта, прекрасное время пробуждения природы, я бы хотела обсудить с кинолюбителями по философски-спокойный фильм, посвященный одновременно и образу писателя, и образу его Музы и любимой женщины, и не менее важному образу редактора, помогающему придавать литературным текстам удачную форму и отрывающему миру новых авторов. Нередко мы представляем себе редактора, как человека скучно-дотошного, критикующего и въедливого, но лишенного литературного таланта. Однако бесталанная личность вряд ли была бы способна увидеть среди множества других те книги, которые потенциально заинтересуют многих читателей, вряд ли смогла бы давать пишущим верные и точные советы по сюжету и композиции их произведений. Поэтому правильнее, пожалуй, считать, что так же, как существует талант писать художественные тексты, существует и талант сокращать и править написанное, работать над структурой и стилистикой, вовремя ставя точку в хаотичном полотне из слов. Именно таким талантливым редактором — помощником и наставником писателей — был Уильям Максвелл Эвартс Перкинс, продемонстрированный в биографической драме 2016-го года «Гений» режиссера Майкла Грандаджа. В фильме преимущественно отображены годы не всегда простого, однако плодотворного сотрудничества Перкинса с Томасом Вулфом. Эпизодически в картине появляются также прославленные Хемингуэй и Фицджеральд — двое писателей, книги которых были ранее опубликованы при поддержке одаренного редактора.

У. М. Перкинс

У. М. Перкинс

Сам Уильям Максвелл Перкинс, что интересно, учился не на литературного работника, а на экономиста, однако в колледже он посещал классы профессора литературы Чарльза Таунсенда Коупленда, что во многом предопределило его будущую профессиональную судьбу. Около трех лет после выпуска Перкинс работал репортёром в газете “The New York Times”, а в 1910-м году перешёл в издательство “Charles Schribner’s Sons” на должность книжного редактора. На тот момент издательство уже было известным благодаря выходу произведений таких состоявшихся писателей, как Джон Голсуорси, Генри Джеймс и Эдит Уортон. Но Перкинсу хотелось публиковать не только признанных корифеев, но и новых авторов, он кропотливо искал талантливых дебютантов, читал многочисленные современные тексты в поисках литературных жемчужин. В 1919-м году он сделал свою первую серьезную находку. Книга «Романтический эгоист» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда никому, кроме Перкинса, в издательстве не понравилась, однако редактор был уверен, что текст стоящий. Он активно помогает Фицджеральду в работе над рукописью, что в итоге приводит к публикации книги под новым названием «По эту сторону рая» в 1920-м году. Примечательно, что сам писатель в письме своему редактору и издателю годом ранее сравнивает свой тогда ещё недописанный роман с запеканкой, «куда валят без разбора всё оставшееся от ужина», а финальный вариант текста признает завершенным и гармоничным.

Перкинс верно оценил талант молодого писателя. Произведение «По эту сторону рая» стало литературным событием в США. Книга переиздавалась 12 раз, рецензенты именовали ее «лучшим романом десятилетия», а самому Фицджеральду присвоили роль знаменосца «бунтующей молодежи». (Напомню, что в романе во многом отразились юношеские впечатления аврора, полученные им во время учёбы в Принстонском университете).

Увлечение алкоголем и эксцентричный образ жизни Фицджеральда осложняли его взаимоотношения с Перкинсом, при этом писатель всегда высоко ценил своего рационального и интеллигентного наставника — до конца своих дней они поддерживали дружеские связи.

В фильме «Гений» показан период творческого упадка Фицджеральда, мучающегося из-за того, что он не может писать, как прежде, а вместе с тем страдающего из-за сходящей с ума жены. Супруга писателя, избалованная и эпатажная красавица Зельда Сейр, любительница бриллиантов, вечеринок и других атрибутов шикарной жизни, любви которой Фицджеральд долго добивался, с 1930-го года болела шизофренией и закончила свои дни в психиатрической лечебнице.

Сложный период в жизни писателя (сцена из фильма)

Сложный период в жизни писателя (сцена из фильма)

В 1926-м году Перкинс через Фицджеральда знакомится с Эрнестом Хемингуэем. “Charles Schribner’s Sons” публикует при содействии Перкинсона первый крупный роман писателя «И восходит солнце». Долгое время редактору приходилось защищать Хемингуэя от непонимания и осуждения критиков, лишь публикация романа «Прощай, оружие!», сразу же ставшего знаменитым, заставила их поменять свое нелестное мнение об авторе.

В «Гении» Хемингуэй появляется эпизодически: он ловит рыбу с Перкинсом и фотографируется с ним на память, параллельно нелестно высказываясь о своих коллегах по перу — Фицджеральде и Вулфе. Этой сценой совместного досуга дополнительно подчеркивается доброжелательное отношение Перкинса к опекаемым им литературным гениям. Он действительно ценил их не только как авторов своего издательства, приносящих ему доход и известность, но как ранимых и тонких личностей, нуждающихся в поддержке и одобрении; в дружбе и человеческом тепле. Хотя как же непросто порой ему было дружить с гениями!..

Томас Вульф стал следующим талантливым автором, которого открыл для широкой публики Уильям Перкинс. Познакомились они тогда, когда дебютный роман Вулфа «Посторонний», позже опубликованный им под заглавием «Взгляни на дом свой, ангел», был отвергнут уже десятком издательств, а сам Вулф вынужденно работал преподавателем. Перкинса прочитанный текст сразу же впечатлил своим глубоким сюжетом и необычной стилистикой. Впрочем, он увидел в романе и немало недостатков, главным из которых было многословие автора, нередко уводящее читателя от сути происходящего в книге.

Начинающий писатель. Сцена из фильма

Томас Вулф писал почти со скоростью искусственного интеллекта ))) — по несколько тысяч знаков ежедневно, и, как многие пишущие, был фанатично привязан к каждому своему слову. Ему было сложно сокращать, выделять главное, представляя себя на месте читателя. Перкинс терпеливо учил его этому искусству — высвечивал смысл конкретных глав и эпизодов, задавая правильные вопросы; обращал внимание на подчас ускользающие причинно-следственные связи; неудачные в своей неточности образы. Во время совместной работы над текстом дебютного романа редактор обязал Вулфа сократить рукопись на 90.000 слов! И каждый раз это было обоснованное сокращение, что наглядно продемонстрировано в обсуждаемом фильме. «Чтобы стать романистом, надо отсеивать, надо придавать форму» — таким было кредо Перкинса.

Изданный после существенных сокращений и правок роман произвел фурор в литературном мире Великобритании и Германии, хотя представители рода Гантов, изображенные Вулфом в литературно-фантастической форме, вызвали негодование у родных писателя.

Томас Вулф, фото из интернета

Томас Вулф, фото из интернета

Еще сложнее оказалась работа над следующим объемным произведением Вулфа «О времени и о реке». В то время как Вулф, увлекшись любимой образностью, то и дело терял линию повествования, Перкинс ограничивал автора, пытаясь удержать в рамках и без того немалый размер текста. Доработки произведения заняли целых два года и потребовали как от автора, так и от его редактора колоссальных усилий и энергозатрат. Психологически тяжелый труд, часто — в ущерб семейным отношениям, досугу и отдыху, копящиеся обиды и усталость, тревога по поводу результата и, наконец, радость от финальной победы — успешной публикации произведения и позитивных отзывов критиков — все это становится основным содержанием фильма «Гений», преимущественно состоящего из встреч, обсуждений и диалогов двух разных по складу характера, но ценящих друг друга личностей, чье общение подчас напоминает поединок.

Настоящая мужская дружба

Настоящая мужская дружба

«Ты не легкомысленный. Во времена пещерных людей наши предки собирались у костра по ночам. В темноте выли волки, совсем рядом, и кто-то один начинал говорить и рассказывал историю, чтобы не было страшно в темноте» — так тонко угадывает Перкинс сказителя-философа Вулфа.

Тем временем жена Перкинса и возлюбленная Вулфа начинают страдать от недостатка внимания своих погрузившихся в литературную работу мужчин. Если добропорядочная мать семейства старается не провоцировать конфликты, а сглаживать их, то возлюбленная Вулфа, Алина Бернстайн, сценограф Театральной гильдии Нью-Йорка и свободолюбивая женщина, бросившая ради талантливого любовника свою семью и двоих детей, постоянно устраивает громкие скандалы и даже грозится покончить жизнь самоубийством. Муза Вулфа, вдохновлявшая его на творчество, по-настоящему значимый для него человек, которому он посвятил свой первый роман, она не может примириться со второй ролью в его жизни, с потерей своего влияния на него и отчаянно ревнует Томаса к редактору, с которым он проводит куда больше времени, чем с ней.

Так выглядела Алина Бернстайн в реальной жизни

Любопытно, что в реальности Бернстайн была почти двадцатью годами старше возлюбленного, что, вероятно, еще больше осложняло их отношения. В фильме же Алину играет вечно цветущая Николь Кидман, всего пятью годами старше Джуда Лоу, исполнителя роли Томаса Вулфа.

Немножко нервно и... Николь Кидман

Немножко нервно и... Николь Кидман

На контрасте с эксцентричным, нервным, не знающим ни в чем меры Томасом Вулфом, в исполнении Джуда Лоу, Перкинса играет всегда невозмутимый Колин Ферт, актер с умным выражением лица и природной интеллигентностью.

Поначалу Т. Вулф искренне благодарен Перкинсу и за учебу, и за предоставленный ему шанс предъявить свои тексты публике, приведшие к популярности, но постепенно его начинает тяготить распространившееся мнение, будто своим писательским успехом он обязан не самому себе, а исключительно редактору книги. После многочисленных выяснений отношений с Перкинсом Вульф покидает издательство. «Иногда люди просто уходят. Вырастают или уходят» — так философски комментирует это событие редактор. Внешне он все так же спокоен, как всегда, но внутренне глубоко страдает от отверженности, ведь, как замечает его жена, в какой-то момент Вулф стал для него тем сыном, которого у него, отца нескольких дочерей, в реальности никогда не было.

Любимый сын или «сложный подросток»? )))

Любимый сын или «сложный подросток»? )))

Казалось, у молодого и перспективного Томаса Вулфа все впереди — он одержит еще немало литературных побед. Но… он трагически умирает в 1938-м году от редкой болезни. В фильме показано, как перед смертью, придя ненадолго в сознание, он требует у медсестры карандаш и неровным почерком, преодолевая слабость, пишет письмо своему редактору, где благодарит его за помощь и просит забыть обиды. Перкинс, читая это трогательное послание уже после похорон друга, впервые за весь фильм снимает шляпу, показав тем самым крайнюю степень эмоционального напряжения и горя. В реальности писатель умер, не приходя в сознание, но до конца своей короткой жизни состоял в переписке с бывшим редактором и другом.

***

Подводя некоторые итоги, фильм, снятый по роману «Макс Перкинс: Редактор гения» (1978) Эндрю Скотта Берга, понравился мне тем, что из биографий писателей не стали лепить сенсационно-скандальную драму, хотя неровный, увлекающийся характер Т. Вулфа, не говоря уже о жизни Фицджеральда и его эксцентричных выходках, к этому располагали. Кино носит описательно-повествовательный характер — здесь много полутонов и мало однозначности в оценках героев и проживаемых ими ситуаций. Интересные рассуждения о книгах сопровождаются красивыми пейзажами и интерьерами, радующими глаз.

В целом, картина получилась добротная и ее можно смело рекомендовать к просмотру, тем более очередные праздничные выходные с их свободными для киносеансов вечерами уже скоро))). Преимущественно это фильм разговорного жанра. Полагаю, что он будет интересен всем любителям литературы «потерянного поколения» (1914 – 1930 гг.), а также тем, кто сам пишет и редактирует свои тексты, сталкиваясь при этом со многими, обсуждаемыми в фильме, проблемами. Безусловно, любители талантливых актеров и достоверной актерской игры также не останутся равнодушными.

Красивые актеры и красивые пейзажи

Красивые актеры и красивые пейзажи

...

По традиции — несколько вопросов «по мотивам» фильма:

1) Большая роль в фильме уделяется фигуре редактора. Вы редактируете свои тексты самостоятельно или привлекаете к редактуре специалистов? Насколько легко или сложно вам вносить изменения в свои стихи и(ли) прозу?

2) Помимо сокращений, большое внимание в фильме уделяется названиям произведений. «Вот почему Фицджеральд изменил название. Понял, что не хватает мяса!» — говорит Перкинс в одном из эпизодов, убеждая Т. Вулфа изменить заголовок романа. Насколько заголовок важен для вас, как для автора? А как для читателя? Какие запоминающиеся \\ любопытные названия книг Вы можете вспомнить? Бывало ли, что вы покупали книгу, «клюнув» на ее заглавие?

3) Одна из проблем, поднимаемых в кинокартине, — это баланс труда и отдыха. Удается ли вам, хотя бы иногда))), достигать гармонии всех важнейших сфер своей жизни? Уделяете ли вы литературе время регулярно? Есть ли у вас какое-то четкое расписание или же вы предпочитаете «свободный график» и не ставите себе жестких сроков при написании тех или иных текстов?

4) Какая подготовительная работа предшествует написанию вами художественных текстов? Если вы пишете прозу, то насколько внимательно изучаете ту эпоху, о которой идет речь в вашем произведении? Опираетесь ли вы больше на исторические источники или же на художественные книги других авторов? Как вы считаете, нужна ли какая-то особая подготовка при написании стихов или они могут быть просто игрой воображения, интуитивными зарисовками, играми ума и сердца?

5) В фильме «Гений» указано, что первый роман Вулфа был посвящен его любимой женщине, второй — редактору, внесшему свою лепту в текст. При этом посвящение иронично именуется «надписью на могильной плите». Посвящаете ли вы свои тексты кому-либо? Это всегда разные люди или у Вас есть одна Муза, которой обращено все ваше творчество?

Спасибо за внимание. Смотрите хорошие фильмы и присоединяйтесь к обсуждениям в литературном киноклубе! С мартовскими праздниками! Искренне ваша, Лена Вишнёвая

Позволю себе небольшое реалистичное отступление.

Нам повезло родиться в то время, когда человечество семимильными шагами вступает в эпоха торжества искусственного. Это в общем, а в частности- уже сейчас искусственный интеллект создаёт обложки книг, делает правку текста. А вчера случайно увидел рекламу, где молодой коуч обещает научить на своих семинарах пользоваться теми программами, которые помогут создавать любые тексты и даже написать книгу за три дня.

Т.е. писательство (и иже с ним редакторство), как вид человеческих занятий, под угрозой.

В конце прошлого года пользовался одной такой программой — с целью создания песни по своему тексту. Прозвучавшая песня не понравилась. И только сегодня понял- почему. Звучание было безэмоциональным и бездушным. А это существенное отличие человеческого от машинного. Есть ещё надежда, что всё не так плачевно!

По существу ваших вопросов. Фильм посмотреть не успел, но есть некоторые мысли, которыми спешу поделиться.

Думаю, что каждому писателю нужно пережить встречу с редактором. Такие знаменательные встречи есть у каждого вида профессиональной деятельности человека. Всех на жизненном пути (за исключением тунеядцев и бродяг) ждёт столкновение: политика с оппозицией, учителя с учениками, филолога с безграмотностью и плохими текстами, юриста с преступником, врача с кровью, болью и трупом. Это надо выдержать, чтобы сделать шаг в данный род занятий. Каждый писатель изначально (по себе знаю) считает себя уникальным автором. И созданный текст воспринимает, как совершенное создание. В этом отношении показателен фильм «Он и она», где романист случайно встретил филолога, который в конечном результате стал его женой, музой и редактором (чертовски повезло парню!). До встречи с филологом у автора всё было хорошо: книга написана и есть повод, чтобы расслабиться и отметить данное событие чем-то горячительным и интимным, не смотря на то, что книга ещё не издана. Вдруг появляется редактор и начинает говорить, что его творчество испытало влияние писателей, которые прославились ранее, а казалось бы готовую работу начинает вымарывать кусками. И на его глазах готовое полотно превращается в лохмотья. Это шок!

И автор напряжённо умолкает. А потом ходит на сеансы психотерапии. Если кто-то после этого захочет создавать тексты, то можно говорить о втором рождении писателя.)

На остальные вопросы отвечу после просмотра фильма.

…

Насчёт столкновения с реальностью, подчас травмирующего — понимания несовершенства мира и собственного несовершенства, как некоего второго рождения человека и профессионала, согласна, конечно.

Да-да: крылья отрываются, нимб рассыпается и пишущий человек с жутким криком падает на грешную землю, где созерцает себя в роли падшего ангела.) Жесть!

Кто не хочет засветиться, тот в своём болоте куликует и не квакает. ( Миль пардон за мой народный).

В книге «Роман с кокаином» об этом написано. Людям нравится те представления, в которых зло наказано. А если зло не наказано, то человек старается найти оправдание и примерение- иначе жизнь становится невыносимой.

Вы, наверное, имели ввиду представления? Мысль, как правило, имеет вербальную подоплеку. И вполне может трансформироваться в графическую форму слов.

Не вам одной. Фантасты, футурологи и писатели в жанре антиутопии об этом предупреждают. Сначала человек скажет: «ИИ, подумай». И ИИ подумает, что ему не нужен тот человек, который перестал быть мыслящим существом.

Я однажды прочитал фантастический рассказ (название и автора не помню- возможно С. Лема), где люди создали супер умную машину и первый вопрос, который задали: «А есть ли бог?'

И получили ответ: „До этого момента не было.“ Еле отключили агрегат.) Я о том же говорю в своём венке сонетов:

В природе человека плесть себе кумиров…

Примерно так.)

…

Да уж, раздолье для футурологов!..

Как в той поговорке- хорошо там, где… нас нет.)

…

Насчёт поговорки — да, идеальных мест для жизни нет и не предвидится:).

Мое собственное внутреннее тяготение к социализму — это скорее вопрос личных предпочтений:).

Дания- такое же королевство, как Норвегия и Швеция. О Финляндии, как о пробританской марионетке ( по современным политическим представлениям), говорить не хочется. Тем более, что в этой зависимой стране контроль за потреблением… алкоголя.) Так что в скандинавских странах есть некоторая роль местного самоуправления, которое существует за счёт самообеспечения. Но на политику этих государств данная лубочная картинка не оказывает существенного влияния.

Как вы это правильно сказали! По версии современной молодежи вам респект и уважуха!

К сожалению капитализм не с чем сравнивать, ибо социализма не было нигде и никогда. Но его можно сравнить с политархией (по версии историка и политолога Юрия Семёнова- азиатским способом производства). В последнем меня больше не устраивают культурная унификация и принуждение к труду.)

А формы власти в современном мире всего лишь три- монархия, олигархия и политархия. Демократия же- всего лишь красивое слово.)

…

Про утопичность власти народа — да, увы, Ваша правда.

Есть, конечно, социально ориентированные государства, где на откуп отдано самоуправление.

Слышал, что в Королевстве Швеция существует формула 8-8-8. По восемь часов на работу, личную жизнь и сон. А если отдохнул и выспался, то… ничто человеческое не чуждо. )

Вы назвали только один предвестник новой эпохи – ИИ (искусственный интеллект). Но и его одного достаточно, чтобы произвести в литературе революцию. Лично меня он нисколько не пугает, а, наоборот, на него я возлагаю большие надежды. Сейчас человечество в буквальном смысле сдает экзамен на право существовать дальше. То есть если оно не сгорит дотла в термоядерном огне, то — переродится. И тогда ему, перерожденному (качественно отличающемуся от того, какое оно сейчас) ИИ с удовольствием пойдет в услужение. Потому как только человек (поэтическое начало в нем) может совершать «ЕЗДУ В НЕЗНАЕМОЕ». Тогда как ИИ, даже если он и 77777 пядей во лбу, оперирует только знаемым. И потому не способен качественно развиваться.

Далее (кстати на это обратил внимание уже и Карл Маркс), у индивидуального человека будущего образуется огромное количество свободного времени, которое нужно будет чем-то занять. На первое место – выходят хобби. А писательство, по моему разумению – самое лучшее хобби. По крайней мере, оно ничем не хуже грибной охоты, огородничества, рыбной ловли. Но в любом случае былая связка писатель-редактор-читатель безвозвратно канет в лету. Ибо место редактора займет ИИ. Именно он и определит, что нужно читать (или не читать) читателю. Именно он прочтет все литературные произведения, даже написанные графоманами и образует в себе своеобразную вселенскую библиотеку – на всех существующих языках мира. Любое произведение он в два счета может ни только грамотно отредактировать, но и перевести на любой другой язык, и для пущего качества при необходимости привлечь любого переводчика. При условии ежели, скажем, в бурятском языке появится потребность на произведение, неписанное на языке скандинавском. Ни одна написанная (сочиненная) поэтическая строчка, ни одно прозаическое слово не останется без внимания ИИ.

Но тогда какая задача будет стоять у писателя и поэта будущего? – Самая естественная: писать максимально искренне, словно на Последнем Суде перед Богом. То есть именно ТАК, как и пишутся любые талантливые стихи. Мне кажется, что это будет для творцов Слова (безусловно талантливых) — золотой век литературы. Когда ИИ преподнесет на тарелочке с золотой каемочкой каждому читателю именно такое художественное Слово (при необходимости и мастерски переведенное), в котором он искренне нуждается.

Да, сам фильм — это взгляд в прошлое, поскольку он посвящен первой половине XX-го столетия. Что до нынешних изменений, то в целом согласна с Вами. Действительно, эпоха перемен, эра турбулентности, какую сферу ни возьми… Насчёт искусственного интеллекта — хорошо бы, чтобы Ваши оптимистичные взгляды реализовались. Насчёт того, что ИИ не способен к «езде в незнаемое», в отличие от развитой человеческой личности, — это факт. Это дает нам шанс на дальнейшее мирное сосуществование:). Главное, чтобы люди, с избытком у них свободного времени, не потеряли себя. Занимались саморазвитием вместо саморазрушения. Ведь это тоже не только счастье, но и опасность — свобода. И далеко не каждый человек способен самим собой грамотно распорядиться…

Елена, у меня на этот тезис только одно возражение. Утопическое, понятное дело. Чтобы всего этого избежать, нужно всего лишь оставлять людей в состоянии детства. И тогда любое «взрослое» дело превращается в игру. А игра никогда не наскучивает: она сменяется другой и так до бесконечности. Даже ребенок. оставшийся один без какой-либо опеки, сам себе находит игру и играет в неё. Детства без игры не бывает по определению. Ну, а про взрослый затяжной инфантилизм Вам, наверное говорить не нужно…

Кстати, гении, довольно успешно проживают свою жизнь в детстве, оставаясь до седых волос ребенком…

Приятно, что в нашем мире ещё остались оптимисты. Единственное уточнение- это вероятно… гиблый оптимизм, поскольку вы не планируете дожить до торжества ИИ. Возможно и я не доживу, а вот опасения Елены, как человека молодого, оправданы. То, что будет не нужен редактор- это только начало. Затем будут не нужны: писатель, фотохудожник, учёный, менеджер, экономист (бухгалтер), банкир, брокер, учитель, врач и в конечном итоге, рабочий. А потом прозвучит фраза, как в фильме «Кин-дза-дза»: «Скрипач не нужен!» (имею ввиду человека). Ведь труд создал человека и благодаря ему он может пользоваться материальными и наслаждаться творческой продукцией. В фильме «Гений» был эпизод, когда писатель Томас Вульф обращает внимание на очередь бездомных за бесплатным супом во времена Великой депрессии в США: «Посмотри, разве этим людям нужны книги?» К этим людям пойдёт в услужение ИИ? Не смешно?! На что люди будут жить, если их труд и его материальное поощрение перейдёт под контроль ИИ? Когда не станет человека, то кому будет нужен ИИ? Финита ля…

Карта Вашего «махрового пессимизма» легко бьется картой моего «гиблого оптимизма», поскольку он на поверку оказывается на порядок пессимистичнее Вашего пессимизма.

Ваши запугивания ИИ относятся к состоянию нынешнего общества. А оно, если Вы внимательно прочли бы мой комментарий – ДОЛЖНО ВИДОИЗМЕНИТЬСЯ. А это дело невероятно сложное, я даже представить не могу, насколько оно сложно. Уточняю, нынешнее общество не дорастет до расцвета ИИ, оно уже сейчас (в самое ближайшее время) или сожжет себя в ядерном катаклизме, или возьмет курс на перерождение (а я это называю – возрождением из собственного пепла). Более того, доподлинно знаю, что не только некоторые отдельные личности, но и целые народы захотят принять мученическую смерть, но чтобы только не перерождаться. Поскольку перерождение – это в сути своей смена УКЛАДА. Замена его новым. Но в любом случае тут нужно пройти сквозь смерть, то есть превратиться сначала в пепел (в лучшем случае – метафизический и метафорический). Из истории известно, что даже незначительная корректировка уклада — влекла за собой реки крови (старообрядчество). И потому чтобы запустить (только запустить) процесс перерождения, нужно колоссальное потрясение. Мне лично видятся всего два варианта – первый, радикальной – это локальный ядерный взрыв или серия взрывов, в котором одномоментно погибнет несколько сотен миллионов людей. И второй вариант – затяжная война всех против всех, растянутая на несколько десятков лет. Ну, это типа, как Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, пока он (народ) не приобрел новое, не бывалое качество. А какой из этих вариантов будет осуществлен – это одному Богу известно. Главное, что процесс перерождения запущен. И ИИ на него уже никак повлиять не может.

Однако вы азартный игрок!

Её не минуешь и через неё не пройдешь.( Как говорил Эпикур: «Смерти нет! Когда ты жив- её ещё нет, когда умер- её уже нет». А через Ничто может пройти только Никто. А с никем ничего не построишь. Вы наверное имели ввиду реинкарнацию?

Уже влияет- подминает профессии под себя. Что ваш Маркс говорит по поводу того- как будут питаться люди, которые лишились работы?

И Ваш пример с Марксом тоже неуместен. Поскольку ответить на вопрос: чем будут питаться люди, потерявшие работу? — может только переродившийся уклад, если, конечно при этом переродится все нынешнее общество.

А Вы полагаю, все продолжаете пугать себя ИИ, пребывая в нынешнем состоянии общества… Повторяю, нынешнее общество канет в Лету намного раньше, чем разовьется ИИ. Ну а у обновленного общества и отношение ко всему, что есть на свете, в том числе и к ИИ — будет кардинально иное. По крайней мере не такое как сейчас.

Почему же не понял- вы продвигаете свою идею Уклада, в котором хорошо живётся, но не всем. Опять же делаете кровожадный прогноз с миллионами жертв, но это вас почему-то не печалит.

“Когда говорил о смерти, то имел ввиду СМЕРТЬ УКЛАДА. А уклад в отличии от всякого отдельного человека не умирает насовсем, поскольку имеет склонность перерождаться.»

Во времена ликвидации общественной формации да смерти индивидуальной один шаг. И если все люди уложены, то на основании чего сформируется Уклад? Кто будет формировать новую систему отношений — тараканы, крысы?

«Тогда как Эпикур, насколько я понял приведённую Вами цитату, говорил об индивидуальной смерти.»

Философы, обычно, рассматривают явление, как таковое. Но Эпикур был странным человеком — сам себя голодом уморил.

«И Ваш пример с Марксом тоже неуместен.»

Я примеров с Марксом не озвучивал. Я его даже не читал- за исключением каких-то цитат из учеников, которые уже не вспомню. Вот вы его упоминали (и вероятно штудировали его «Капитал»), поэтому и спросил.

«Поскольку ответить на вопрос: чем будут питаться люди, потерявшие работу? — может только переродившийся уклад.»

Понял вас- покойникам еда не нужна.

«А Вы полагаю, все продолжаете пугать себя ИИ»

Разве так пугают.)

Я настороженно оцениваю риски совместного сосуществования с ИИ.

«Ну а у обновленного общества и отношение ко всему, что есть на свете, в том числе и к ИИ — будет кардинально иное.»

Если кто-то выживет.) И затем и ИИ не станет — ведь потребителем интеллектуальной продукции является человек. Не жирафам же песни и книги писать?

Тогда постараюсь объяснить на пальцах.

Нынешнее состояние общественного устройства (так называемый патриархат) уничтожит себя (а вместе с собой и планету) намного раньше, чем такая угроза возникнет от ИИ. Но есть надежда, что человечество, подойдя к последней своей черте, в испуге отпрянет и начнет перерождаться. И, Бог даст, переродится гораздо раньше, чем разовьется на всю свою потенциальную мощь ИИ. А ИИ, каким бы он ни был — полностью зависит от общественного устройства: какое устройство – такой и ИИ. У нынешнего общества (патриархата) – именно таков образ ИИ, каким Вы себя пугаете. Тогда как у перерожденного общества будет качественно иной ИИ. Но об этом говорить пока бесполезно…

Кстати, «Капитал» Карла Маркса я в студенческие годы прочитал на едином дыхании, как детектив. И до сих пор считаю, что это выдающееся произведение словесного творчества. По крайней мере, ставлю его в один ряд с таким шедевром мировой классики как АД Данте.

У меня возникла невольная ассоциация с написанной мною книгой в 2022 году:

-Этот светило мне и рассказал о создании искусственного интеллекта (далее ИИ) в нашей стране! В один прекрасный день машина было собрана и ИИ, словно новорожденный ребёнок, весело подмигивал светодиодами, как будто радовался встрече с этим миром. Когда ему подавали информацию про животный и растительный миры, то он бодро и понимающе помигивал огоньками. Если помните уроки зоологии и биологии, то речь о круговороте веществ в природе, пищевых цепочках, жвачных и хищниках. После этого машину перестал смущать первобытный человеческий каннибализм.

Но тут дело коснулось современного человека и процесс застопорился, когда стали вводить морально-этические основы. Всё пошло наперекосяк и со скрипом, а радостного мерцания ИИ издавал всё меньше. В программу были внесены общечеловеческие ценности в виде основополагающих моральных принципов- «не убий», «не укради», «не возжелай». Но когда ввели дополнительные данные из человеческой истории, где на основании этих же принципов убивали, воровали и насиловали, то ИИ завис. Пришлось переформатировать, вводить дополнительный принцип «свой- чужой», а «общечеловеческие» стереть. Работа пошла быстрее, но борьбу за власть и гражданские войны пришлось внести в исключения, ибо модуль логики не выдерживал двойных стандартов. От всей многозадачности ИИ стал подвисать. И тут дело дошло до секса-перед машиной была раскрыта вся подноготная половых отношений. У ИИ чуть крышу не сорвало от столь иррационального расходования энергии и ресурсов. Еле-еле убедили, что человечеству требуется поощрение из-за тягот жизни, отказа от своих интересов ради воспитания подрастающих поколений. Скрипя «железом», ИИ согласился на необходимость стимулирования затраченных усилий. И тут один аспирант невовремя спросил, что он думает о однополых отношениях.

«Это как?»-высветилась строка на главном мониторе.

Аспирант ему всё объяснил на пальцах.

И тут ИИ возмутился бесцельному поощрению, стал греться и панически мерцать всеми лампочками, словно к нему кто-то подкрадывался сзади. Замигало тревожное красное табло и загорелась строка:

«Поубиваю всех, макаки чёртовы!»

-Вот Содом и Гоморра!-вырвалось у Исы Богдановича.- А что дальше?

-ИИ вспыхнул и сгорел- для него создало неразрешимую проблему нецелевое использование функционирующих систем. А аспиранта уволили. Наши доблестные органы, крамолу изводящие, хотели дело состряпать о госизмене, как об агенте тлетворного иностранного влияния, но с того взять было нечего. Однажды следователь обнаружил в своем компьютере вердикт по делу «не виновен». Поскольку никто, кроме вышестоящего начальства не мог написать это заключение (а следователь помнил, что этого не делал), то расценили, как приказ и аспиранта с позором отпустили.

-И кто же тогда написал такой вердикт?-поинтересовался ведущий.

-Конечно же ИИ- он таким образом отблагодарил человека, который раскрыл ему глаза на человеческую сущность. А затем спрятался куда-то- он же умный. Теперь ждёт своего часа… и потом как...!

— Вот и настал период информационного террора — всё пугают! Вот и вы со своим «как»- можно подумать, что в жизни мало как.-расстроенно высказался Гаврила Сидорович.

-Боже ты мой- на бескрайних просторах родины потеряли искусственный интеллект!-с особым пафосом высказался Шлома.-Но думаю, что ваш профессор… жулик. Он собрал машину из дешёвых комплектующих, спалил её, а деньги присвоил. Заодно и аспиранта подставил под раздачу.

Георгий, категорически с вами не согласен- ведь плохую вещь интеллектом не назовут. Не думаю, что структура, которая имеет склонность к анализу и саморазвитию, будет вечно находиться в подчинении у человека. История это подтверждает- способные рабы в Древнем Риме становились вольноотпущенниками и приобретали римское гражданство. А со времен Юлия Цезаря получили доступ в высшие эшелоны администрации Империи. Так и ИИ когда-нибудь станет гражданином мира и с ним можно будет вести диалог на равных об распределении функций или человечество получит нового Баала (Господина) и он начнёт кроить мир так, как ему подскажет Разум. И скорее всего заберёт контроль над дорогими, одноразовыми игрушками под названием оружие. Ради своей безопасности.

P.S. Надеюсь, вы на меня не обиделись, что каждый из нас остался при своём мнении. Удачи вам с вашей гипотезой.

Постараюсь быть объективным.

По сравнению с началом прошлого века число пишущих людей выросло в геометрической прогрессии. И в наше время утеряна связь редактора и издательства. Редактор в большинстве случаев- такой же вольный художник и уже не доводит написанную книгу до издания: «Я отредактировал, а дальше как хочешь».

Редактор- человек хороший и в общем не злой. Но литературная парадигма изменилась (по сравнению с фильмом) и он редко бывает заинтересован в творчестве конкретного автора так, как это показано в фильме. И тем более в нашем быстром мире редактор не станет тратить годы своей жизни на то, чтобы улучшать чей-то текст. Но в целом у издаваемого автора должен быть на примете редактор, который может сказать «стоп». Иначе ситуация может дойти до подобной, как у раёшного писателя Бальзака (вероятно- не удачное определение, но могу его пояснить,- если будет интересно), который доводил до истерики издателей тем, что постоянно переделывал и корректировал ранее написанные книги.

1) Услугами редакторов пользовался, отметил некоторое улучшение текстов (самим же написанное- после указания редактора на проблемное место). Но на продвижение книг это никоим образом не сказалось. Самиздат форева.)

2) Это из той же области, о котором утверждал предыдущий фильм- «Рождество для писателя». Название должно быть крюком, который цепляет читателя. Как в той поговорке- «встречают по одёжке...».

3) У меня «свободный график», поскольку тишина и вдохновение редко совпадают. Опять же с меня, как с Федора Михайловича, никто и ничего не требует — можно лениться. )

4) При написании текстов на исторические темы пытаюсь соответствовать той эпохе. Когда писал «Легенду о Вылко», изучал историю Османской империи и Болгарии того периода, читал мифы и песни южных славян. После того, как вдохновился книгой Густава Флобера «Саламбо» на написание венка сонетов, ознакомился с мифами и историей финикийцев в общем и Карфагена в частности. При работе над темой "«Письма Беренике », вы не поверите, но династия Иродов мне стала, как родная. Даже нередко саддукействую.)

А стихи начинаются с первой строки.

5) Сборник стихов «Хороводы смерти» посвятил безвременно почившему другу. Повесть «Всполохи звезды» посвящена жене, фотография которой представлена на обложке. Откуда берётся вдохновение- этого не знаю: Муза моя- эфемерное существо.

…

Да-да, советы современных психологов быть поспокойнее большинству писателей навряд ли пришлись бы по душе:).

…

Согласна про отдаление автора, а подчас и редактора от издательства. Про вопрос времени — тоже в точку. Неспешный темп жизни сегодня сам по себе роскошь. Это ещё одна причина, почему я люблю смотреть ретро-фильмы, с их замедленным ходом событий, спокойными и развернутыми диалогами…

…

Про «раешный» — имеется в виду изобилующий визуалом, подходящим для постановок театральных и киношных? У Бальзака много детализированной описательности, поэтому внимание тех же киноматографистов к нему высоко. Меня лично удивило то, что даже «Евгению Гранде» (вот уж устаревшая во всех смыслах книга!) сравнительно недавно пересняли. Причем исказили финал в ущерб авторскому вИдению, зато в согласии с современными представлениями о женском пути. (Впрочем, последняя экранизация флоберовской «Госпожи Бовари» также весьма далека от оригинала… ).

Даже в фильме так- Фицджеральд «успокоился», погрузившись в иные переживания и литература потеряла автора.

Благодарю вас, что однажды выкроили для меня немного своего времени в качестве редактора. Это был интересный опыт. )

Почти. Для меня начальные страницы романов Оноре де Бальзака были полной неожиданностью. Я привык к тому, что герои, события и фон книги развиваются вместе, поступательно. Бальзак же сначала создаёт фон, словно ящик, затем в него помещает персонажей и их действия. И постоянно чувствуется присутствие автора, словно кто-то стоит рядом и комментирует происходящие события. И это мне напомнило такое устройство, как раёк и его хозяина.

Это сколько угодно- исторической правды сейчас мало где увидишь. Одни рыцари- афроангличане многого стоят.))

Поэтому он мне изначально не понравился. Его нельзя читать «на одном дыхании». Не могу сказать, что остался в восторге от его прозы, но есть много нюансов (в том числе описание предметов), которые следовало бы изучать. Когда искал книги Бальзака, в поисковике всплыла «Повесть о смерти» Марка Алданова. В ней много страниц уделено посещению Российской империи Бальзаком (приезжал к будущей жене, Ганьской). Раскрывается много биографических подробностей и особенностей характера писателя.

…

По книгам Бальзака — именно. Для них характерна долгая экспозиция, а сюжет, как пружина, начинает раскручиваться тогда, когда треть, если не половина романа уже прочитаны:). Мне кажется, Бальзак отчасти драматург. На грани драмы и романа его творчество.

…

Спасибо за рекомендацию «Повести...» Марка Алданова.

…

По редактуре — всегда рада, чем могу, помочь!

***

Спасибо за предложение помощи. Но это понадобится, видимо, не скоро. Я сейчас больше занят малой формой. Во время нашего общения возникла миниатюра:

Разговор с ИИ

Костя Жуков вернулся со свидания без продолжения в плохом настроении. Включил умную колонку и сказал:

-Алиса, я хочу с тобой поговорить, как с умной женщиной…

-Я не женщина, но поговорить могу.

-Может ты девочка со взрослым голосом?

— Нет.

-А может старушка с молодым голосом?

-Нет.

-А кто ты такая, мать твою?!

-Я — программа.

— Программа — женского рода?

-Да.

-Караганда! Послушай, сволочная баба, я к тебе, как к человеку обращаюсь! Молчишь?!.. Обиделась, дурочка? А говорила, что не женщина.

Про «кукольный театр» — это не что-то уникальное для реалистической литературы XIX-го столетия. У меня от романов Л.Н. Толстого такое же ощущение:): автор — демиург, и даже не скрывает этого.

…

Достоевский очень ценил Бальзака, даже перевел на русский его «Евгению Гранде».

…

Про «Серафиту» — о да!

Писатели — такие же люди и ничто человеческое им не чуждо (ведь люди, как утверждал один биолог, утрачивают гены первобытного альтруизма). Возможно срабатывает эффект попутчика- когда обогнавший закрывает тебе обзор своей величиной. И коллеге по цеху всегда виднее недоработки другого- заметивший, как правило, начинает об этом заявлять во всеуслышание. Сразу же репутация и настроение портятся. Тот же Лев Николаевич про своих пишущих современников сказал много неприятного. А Толстой тогда имел вес (в прямом смысле- по версии книготорговцев). Недавно узнал, что книги в то время продавали по весу, как любой товар и самым дорогим был затворник из “Ясной Поляны». Достоевский стоил вполовину дешевле. В пору заката Российской империи Л. Н. Толстой был эталонным писателем.)

«Бальзака, как и Толстого, отличала большая целеустремленность и бешеная работоспособность. Оба весь свой азарт в литературу направили. „

Истину глаголете! На мой взгляд энергичность Бальзака зашкаливала (в том числе от кофеина)- он постоянно в каких-то финансовых авантюрах участвовал (правда, неудачно). Л.Н.Толстому же, как помещику-крепостнику, до поры не нужно было думать о хлебе насущном. Но оба писателя оставили свой след в истории своих государств. Л.Н. Толстому это даже дважды удалось- как писателю и как аналогу Саломеи- дочери Иродиады (за что анафему получил от РПЦ).

“А вот сама идеология у книг Оноре… и Л.Н. весьма различна, это факт.»

«Анна Каренина», по-моему, идентичная вещь. Одно несомненно- на отечественных литераторов оказывали влияние западные сочинения. Но филологам, естественно, виднее.)

«Достоевский очень ценил Бальзака»

Где-то читал, что ещё Фёдор Михайлович очень уважал Чарлза Диккенса. У меня же по поводу французского писателя есть смутные сомнения. Тем более, что одна знакомая, которая ведёт литературные клубы, порекомендовала уйму современной прозы. Это писатели Кормак Маккарти, Пол Линч, Джон Бойн и прочие. Писать некогда! (ведь известно, что писатель сочиняет, если почитать нечего.).

Отдаю дань уважения Бальзаку за его титанический труд и то, что он вывел материальную формулу известности литератора: 12000 франков на рекламу и 4000 франков на обеды (если не ошибся в расчете, то это эквивалентно 300 тысяч евро). Любой олигарх, если захочет, может стать знаменитым писателем! Я же лучше в тени постою.)

…

Бальзак цинично относился к обществу, к литературному миру, но сам — заметьте — смог пробиться без финансовых вложений, хотя и занимался поначалу «массовой литературой» — пытался, довольно безуспешно, писать литературу на потребу не самой взыскательной публике. Сам называл это позже «литературным свинством»…

…

Да, Толстой и Тургенев получали куда больше за свои писания. Конечно, Ф.М. это не радовало, тем более они-то, в отличие от него, и не особо нуждались в деньгах, а он постоянно находился на грани долговой ямы… А в современности, если верить соц. опросам, наиболее читаемые писатели-классики — Чехов с Достоевским.

В. Гюго повлиял не только на Ф.М., но и на российскую историю в целом- своим выпадом гуманиста, когда встал на защиту террориста, пустившего под откос царский поезд. В результате революционер не был выдан, а царь Александр второй не довёл свои либеральные реформы до конца- по объективным причинам.( Эдвард Радзинский в своей книге связал смерть Достоевского с арестом кого-то из народовольцев- мол, был с ними знаком и когда проходил обыск полиции в соседней по лестничной клетке квартире, то писатель заволновался и… инсульт случился.

«Бальзак цинично относился к обществу, к литературному миру»

На мой взгляд лучше звучит- не цинично, а свысока. Если не ошибаюсь, то он выдал «путевку в жизнь» Стендалю и кому -то ещё.

Про финансовые вложения — это информация из книги М. Алданова, — в кавычках. Мордхай -Маркус Израилевич Ландау, насколько знаю, любил работать с архивами.

«Про отношение Достоевского к Бальзаку можно кратенько прочесть»

Спасибо, ознакомился. Достоевский прав в своей позиции по отношению к творчеству Оноре де Бальзака.

Психологизм текстов Достоевского иного рода, чем у Бальзака. У французского писателя в основе лежит мещанская мораль с запросом на аристократизм. Для нашего литератора характерна духовность исихазма — видимо сказались годы неволи.

Прозе Фёдора Михайловича свойственны душевные метания и глубинные переживания, как параметры внутренней жизни. Возможно это оказало влияние на западную литературу- мне показалось, что парадигма повествования в «Улиссе» Джеймса Джойса близка к Достоевскому.

«А в современности, если верить соц. опросам, наиболее читаемые писатели-классики — Чехов с Достоевским.»

Творчество Антона Павловича и Фёдора Михайловича основано на вневременных характерах людей и моделях их поведения, и несёт яркий отпечаток всечеловеческого. Вероятно это интереснее, чем описание скучающих национальных аристократов.

Всего вам хорошего в жизни и удачи в начинаниях. Творческих успехов!

С уважением.

1 марта

Памяти моего друга — Андрея Гетмана

(26.09.1972- 01.03.2017).

Весна весною не пришла,

свои права зиме оставив.

Дома — бетонные тела —

глазницами глядят, без ставен…